La magie des mots

Patrick Chesneau

Le magicien des mots !

Patrick Chesneau est originaire du Mans. Un parcours ponctué dès l'origine par de nombreux voyages, notamment en Afrique et dans le Pacifique. Retour en France pour une parenthèse de plusieurs années consacrées aux études universitaires : géographie, sciences politiques et journalisme. Par la suite, sa vie professionnelle s'est déroulée pour l'essentiel dans la Caraïbe. Journaliste basé en Martinique, grand reporter, successivement à Radio Antilles, Radio Caraïbes International RCI, Télé Caraïbes International TCI, puis présentateur de journaux télévisés et de débats politiques. Enfin, rédacteur en chef adjoint à Antilles Télévision ATV. Désormais retraité, il partage sa vie entre la Thaïlande, qu'il fréquente depuis 34 ans et Fort- de-France en Martinique. Il collabore régulièrement à plusieurs sites d'information en ligne et une revue littéraire aux Antilles par le biais de chroniques et de billets d'humeur.

Patrick est bien connu de la communauté francophone de Thaïlande pour ses écrits qui

paraissent régulièrement dans nos vecteurs de communication.

Sa parfaite maitrise de notre langue, couplée à une profonde sensualité, confère à ses textes

un relief unique qui nous élève jusqu’aux cimaises de la composition française.

Article 13

27 janvier 2026

BANGKOK / Eloge d’une ville étourdissante

Et si la Cité des Anges pouvait, toute entière, contenir en un bibelot? Une vasque décorée, à la dimension d'un verre.

On la garderait à vie au fond d'une malle. Là où viennent s'entasser nos souvenirs les plus merveilleux.

Découvrir la capitale du Royaume de Siam jusque dans le moindre recoin relève d'une exigence hors d'atteinte. Trop d'alvéoles à inventorier dans cette ruche tropicale. Mais chacun sent intuitivement que le seul fait de la cotoyer, au plus près de sa vérité, aide à tutoyer la beauté.

En préalable, il est impératif de faire fi d'un défi. Comment surmonter l'épreuve posée par les maux qui l'accablent? Ils découlent du gigantisme urbain: absence d'aménagement prévisionnel, déficit de planification, omniprésence du béton, du verre et de l'acier, pollution atmosphérique, risque de submersion, embouteillages en mode dantesque.

Et pourtant...en dépit de tous ces miasmes, elle reste aux yeux des férus de vitalité, d'excentricité et de pétulance, un élixir de jouvence. Cocktail détonnant aux vertus insoupçonnées. A condition de savoir en faire une complice, Bangkok dévoile volontiers ses charmes, surannés ou d'une modernité exacerbée. Influant sur le métabolisme humain à la manière d'une pharmacopée empirique. Effet réjuvénateur garanti. Au diapason des migrations pendulaires de ses quinze millions d'habitants, la sillonner, c'est lire un grimoire hérité du fond des âges. D'abord ésotérique, il livre peu à peu ses mystères. Patience récompensée. Ténacité exaltée.

Cette mégapole m'enivre. Je la bois des yeux en rasades. Au fil de mes déambulations, elle irrigue mes veines. Je m'en imprègne. Elle me submerge au centuple.

Ville simultanément compacte et diaphane. Sombre et irisée dans une climatologie inédite. D'abord mentale.

Le parcours initiatique commence en arpentant les allées bric-à-brac et les klong surpris à serpenter dans la myriade des quartiers antédiluviens.

J'aime les artères frénétiques qui la perforent de part en part. Je me délecte des ruelles ombragées où le temps s'étire. Cinétique du ralenti. Je confesse volontiers ma tendresse pour les canaux plus intimistes. A l'instar des vaisseaux sanguins, ils convoient l'énergie du quotidien, charriant vers le coeur de la ville insatiable les foules joyeuses et vociférantes qui viennent la servir.

Univers de sonorités en fracas et de chocs visuels. Dans cette fluidité, je me sens cellulairement exister. Ce qui n'est jamais acquis d'avance dans un tel amas de fragments, de copeaux, de parpaings. Mais l'épure est là. Toujours. Les grumeaux

deviennent friandises. Le rébarbatif devient gouleyant.

Allégresse infinie à musarder dans les parcs où tout se fige deux fois par jour, à 8H et 18H, temps de l'hymne national. Ville métronome qui invente une poésie de strophes expérimentales. Dans le parc Lumpini, poumon verdoyant en plein quadrilatère des affaires, jubilation envahissante à se laisser distraire par les varans débonnaires. Créatures surgies de la préhistoire, elles s'esbaudissent avec placidité. Pataudes et impavides aux clameurs d'une métropole connectée au futur high tech.

Succession de tableaux. Au bout d'une allée, au détour d'une aire piétonne, derrière un échangeur autoroutier, c'est à chaque fois la certitude d'un changement de décor intégral.

Prenons, par exemple, ces trottoirs cabossés, hérissés de centaines d'échoppes de fortune. Lieux de sapidité intense. La street food prolifère à hauteur de macadam. Elle nourrit les estomacs piailleurs dix fois par jour. Petit bonus, elle enchante les âmes. Bien plus que du lien social.

Les marchés qui ne ferment jamais leurs étals chargés de victuailles odoriférantes servent de sauf-conduit pour pénétrer en territoire sensoriel extrême. Là encore, sons, tons, couleurs, fragances. Tout s'entrechoque. Se mélange. Envahissant. Délicieux tournis. Loin d'une simple addition de ressentis. C'est un charivari qui emporte la raison.

Krungthep Maha Nakorn est une perpétuelle épreuve de vérité. Dans un indicible désordre. Au gré d'ineffables inspirations. Pérégrinations en songthaew ou en métro, aérien et souterrain. Héler un taxi bariolé avant d'être happé, englouti, englué dans le maillage des thromboses automobiles. Les rugissements des tuk tuk organisés en norias vrombissantes me transportent. Puis, en me courbant, je les aperçois soudain. Elles, les bar girls des quartiers interlopes. Orchidées capiteuses, délice et tourment des hommes fourbus venus de loin. Fantasmes exubérants. Pourvoyeuses de récits vénéneux. Pour un peu, elles m'inciteraient à croire à la probabilité de l'amour. Même tarifé.

Matérialité de la sensualité dans l'Asie raffinée.

La ville-fusion décuple ma capacité à envisager la transcendance. La scansion énivrante née du bitume chauffé à blanc m'envahit sans coup férir. Irradie. Du cortex à la voûte plantaire. Tout y passe. Mon imaginaire s'enflamme. Je me consume dans le dédale d'une sulfureuse lascivité. Elle m'enjoint de trouver refuge dans la brume des songes quand elle se fait plus alanguie. Il suffit alors de se propulser au sommet du plus haut des rooftops pour siroter d'étranges breuvages. Ballets de bulles sous les étoiles. Un opuscule s'ouvre invariablement au crépuscule. La magie est dans l'air. Alentour, s'allument comme en effleurant un interrupteur géant des rideaux de lumières. Les façades des immeubles s'empourprent. Les cieux deviennent un dôme irisé enveloppant à petites touches feutrées la ville bénie de Bouddha.

Wat Paknam Phasi Charoen, figure tutélaire du haut de ses 69 mètres, veille sur le peuple industrieux en contrebas. Les ouailles touchées par la grâce dans les temples rutilants s'élévent dans le mouvement ascendant de la foi bouddhiste. Inextinguible dévotion et réincarnation autorisée.

La Cité des Anges arbore son karma.

Krunthep Maha Nakorn, pourvoyeuse d'une esthétique éblouissante. Enrubannée d'une grâce toute orientale. Rare noblesse. Celle de la spiritualité. A ingérer brut, en circuit court, avant de laisser les sentiments caracoler. A toute heure. Avant de se rassasier, cette fois pour de vrai, sur le coup des 3 H du matin, abruptement tenaillé par une faim comminatoire. Besoin simultané d'étancher sa soif. Alors, direction le 7 Eleven le plus proche. Ils pullulent.

Dans cette dissymétrie des protubérances, on peut, bien sûr, se sentir en milieu hostile. Immaîtrisable biotope urbain. Il est courant d'être décontenancé par une succession d'effets miroir. Sur quel pied danser? Ville trépidante, épuisante, éprouvante...Nonobstant. The Big Mango est dotée d'une sublime faculté: l'entregent historique. Ce qui lui permet d'imbriquer les époques dans un kaleïdoscope inépuisable. A l'arrivée, c'est une saga apaisante. Toutes les saisons passées et présentes cohabitent dans une fresque frissonnante. A condition d'avoir accès aux rudiments de la psyché thaïe. La ville s'insinue tel un onguent. Fait oeuvre cathartique malgré son maelström d'inspiration génétiquement orientale.

La spiritualité et la sérénité d'un wat côtoient l'épidémie de fièvre acheteuse répandue dans le shopping mall attenant. Siam Paragon, Central Embassy, EmQuartier ou IconSiam. Dans Rattanakosin, le berceau des origines, on est présenté à la magnificence du Grand Palais et de l'esplanade Sanam Luang qui le jouxte. Une panoplie très fournie de monuments somptueux déclenche le ravissement. Résidents comme visiteurs. Wat Arun, Wat PraKew, Wat Pho.... Litanie d'une architecture ciselée. En recherche permanente d'équilibre et d'harmonie. Variations constantes dans un registre très particulier, le tremblement des émotions. Ainsi, les tours de verre et d'acier qui tentent de griffer le ciel toisent les masures en bois ancestrales disséminées aux abords du fleuve Chao Phraya. Ruban liquide. Voie mythique.

Au pied d'une rangée d'édifices longilignes, dont Makanakorn Tower culminant à 314 mètres et Baiyoke Tower 2, les pop and mom shops, impérissables épiceries traditionnelles, fournissent les boissons énergisantes dont raffolent les motosai ( taxis-motos ) en gilet orange.

Où que je regarde, cette mosaïque citadine me requinque. Me revitalise. Me galvanise.

Elle est un lieu de malices. Pas de farces et attrapes. Son ambiance concassée la rend authentique. Ville-phare sans fard. So far so good. Mais parée d'enluminures. Foisonnement chromatique.

Un ruissellement. Les yeux s'ébrouent. Rien n'y fait. On ne peut toute entière la dévorer.

Bangkok ignore le subterfuge. On l'aime ou on la fuit. Ses contempteurs sont voués à l'exil. Sinon, ils s'étiolent. Pas de faux-fuyant possible. Seule parade, la prise de distance à tire d'ailes. En effet, la symbiose est ici permanente entre tradition et modernité. C'est même une marque de fabrique. Reste que les réfractaires à cette maïeutique incomparable doivent s'en extraire au plus vite. Ils ne peuvent résister. Contrastes et paradoxes sont d'une extrême acuité. Poussée à un degré qu'aucune autre capitale ne peut égaler. Par symétrie, ceux qui restent sont chaque jour rétribués de leur engouement initial.

Rien ne peut endiguer l'appétit né depuis tant d'années d'une réalité augmentée à chaque coin de soi ( so-ï, rue en thaï). La beauté en 3 D. Corne d'abondance. Le fiel et le miel s'y entremêlent. Saveurs aigres, acides, amères mais aussi douces, pulpeuses et veloutées. On peut amadouer Bangkok. Pas la domestiquer.

Inaltérable passion.

Patrick Chesneau

Article 12

28 Octobre 2025

Au pays du sourire, les coeurs pleurent la Reine Mère Sirikit.

En Thaïlande, la télévision est soudain retournée au noir et blanc.

Toutes les chaînes on perdu leurs couleurs.

Les écrans du Royaume marquent ainsi le début d'une longue période de deuil.

L'affliction est muette et les couleurs qui traduisent le mieux la douleur, la peine, le chagrin sont le noir et le blanc.

Profondeur et pureté de l'âme.

La symbolique chromatique est essentielle dans le code culturel et social liant entre eux les 70 millions de sujets du Roi.

Il est d'ailleurs demandé à tous les citoyens thaïlandais de se vêtir en noir pendant les trois mois à venir.

Cette signalétique indique instantanément que l'exceptionnelle contrée du wai, du sabai sabai et du mai pen rai, dont la contribution à la beauté du monde est immense, a été subitement frappée d'un grand tourment.

Cette fois-ci, la nation thaïe dans son entier pleure la Reine Mère Sirikit. Décédée, à l'Hôpital Chulalongkorn de Bangkok, le 24 octobre à l'âge de 93 ans.

Elle était l'épouse du Roi de légende, Roi culte, Roi adoré Bhumibol Adulyadej ( prononcer Poumipone Adouliadè ),

Rama IX le Grand, dont le règne a embrassé 7 décennies. Et mère du monarque actuel, Rama X.

Dans les 77 provinces de ce sompteux pays, elle restera à jamais l'incarnation d'une figure aimante, bienveillante, animée d'une inépuisable sollicitude envers les plus humbles.

Au firmament de sa vie, sa grâce et son élégance ont suscité admiration et fierté. Du Mékong à la mer Andaman.

Le peuple siamois lui voue respect, amour et dévotion. Un rapport filial d'une intensité rarement égalée sur l'échelle de Richter des sentiments humains.

L'anniversaire de la Reine Sirikit, le 12 août, détermine la date de la fête des Mères en Thaïlande.

Nul doute que la mémoire de cette Reine francophone et francophile, ayant rencontré son époux, le futur Roi, à Paris, sera honorée avec une inextinguible ferveur.

Révérence et déférence.

Mais surtout, dans la litanie des siècles qui sédimentent l'histoire de la Thaïlande, elle restera à jamais un personnage de référence.

Une boussole du coeur et de l'âme.

Patrick Chesneau

Toutes les chaînes on perdu leurs couleurs.

Les écrans du Royaume marquent ainsi le début d'une longue période de deuil.

L'affliction est muette et les couleurs qui traduisent le mieux la douleur, la peine, le chagrin sont le noir et le blanc.

Profondeur et pureté de l'âme.

La symbolique chromatique est essentielle dans le code culturel et social liant entre eux les 70 millions de sujets du Roi.

Il est d'ailleurs demandé à tous les citoyens thaïlandais de se vêtir en noir pendant les trois mois à venir.

Cette signalétique indique instantanément que l'exceptionnelle contrée du wai, du sabai sabai et du mai pen rai, dont la contribution à la beauté du monde est immense, a été subitement frappée d'un grand tourment.

Cette fois-ci, la nation thaïe dans son entier pleure la Reine Mère Sirikit. Décédée, à l'Hôpital Chulalongkorn de Bangkok, le 24 octobre à l'âge de 93 ans.

Elle était l'épouse du Roi de légende, Roi culte, Roi adoré Bhumibol Adulyadej ( prononcer Poumipone Adouliadè ),

Rama IX le Grand, dont le règne a embrassé 7 décennies. Et mère du monarque actuel, Rama X.

Dans les 77 provinces de ce sompteux pays, elle restera à jamais l'incarnation d'une figure aimante, bienveillante, animée d'une inépuisable sollicitude envers les plus humbles.

Au firmament de sa vie, sa grâce et son élégance ont suscité admiration et fierté. Du Mékong à la mer Andaman.

Le peuple siamois lui voue respect, amour et dévotion. Un rapport filial d'une intensité rarement égalée sur l'échelle de Richter des sentiments humains.

L'anniversaire de la Reine Sirikit, le 12 août, détermine la date de la fête des Mères en Thaïlande.

Nul doute que la mémoire de cette Reine francophone et francophile, ayant rencontré son époux, le futur Roi, à Paris, sera honorée avec une inextinguible ferveur.

Révérence et déférence.

Mais surtout, dans la litanie des siècles qui sédimentent l'histoire de la Thaïlande, elle restera à jamais un personnage de référence.

Une boussole du coeur et de l'âme.

Patrick Chesneau

Article 11

22 Octobre 2025

ATM, je t'aime

Malgré la progression fulgurante des moyens digitaux de paiement, le cash conserve encore une place prépondérante. Singulièrement chez les foyers modestes du petit peuple régulièrement en proie à un surendettement très pénalisant.

Dans ce panorama des pratiques économiques, une question est sontanément débattue dans l’espace public comme sur les forums de discussion farang:

" Pourquoi les distributeurs de billets sont-ils collés les uns aux autres en Thaïlande ? "

Aucune étude sérieuse n'a, à ce jour, été réalisée sur ce sujet précis. Tentons alors une approche dans laquelle la dimension académique n'exclut pas quelques éléments plus iconoclastes. Voire fictionnels.

Dans ce panorama des pratiques économiques, une question est sontanément débattue dans l’espace public comme sur les forums de discussion farang:

" Pourquoi les distributeurs de billets sont-ils collés les uns aux autres en Thaïlande ? "

Aucune étude sérieuse n'a, à ce jour, été réalisée sur ce sujet précis. Tentons alors une approche dans laquelle la dimension académique n'exclut pas quelques éléments plus iconoclastes. Voire fictionnels.

1) Le premier niveau de réponse part d'une observation de bon sens. Sorte de constat géo-spatial.

Les ATM essaiment volontiers en milieu urbain. Rarement au fin fond des campagnes. Ils sont des dizaines de milliers dans toutes les provinces. Plus de dix mille pour la seule Bangkok Bank, principale banque de Thaïlande.

L'ordonnancement des distributeurs répond prioritairement à un souci d'optimisation de l'espace. Au fur et à mesure que la Thaïlande devenait une puissance industrielle majeure sur la scène asiatique, sont entrées en vigueur des lois encadrant l'activité commerciale. Elles poussaient à une concentration des lieux de commerce et d'échange monétaire.

Mouvement allant de pair avec le renchérissement continu du foncier.

Plus encore que dans les autres villes du Royaume, c'est une donnée cruciale à Bangkok. Mégapole tentaculaire.

15 millions d'habitants en constantes migrations pendulaires.

En conséquence, chaque mètre carré compte. Gagner de la place, urbanistiquement parlant, est une nécessité vitale. Pas question de multiplier les bacs à sable ou les jardins aménagés au pied de chaque borne. Risquons un zeste d'humour. Afin que l'emprise au sol soit la plus minime possible, n'est-il pas étonnant que les DAB thaïlandais n'aient pas été empilés les uns sur les autres, à la verticale. Façon paroi à escalader. En mode varappe.

Pour l'étage le plus haut, on accèderait à l'ATM d'extrême altitude au moyen d'un système de poulies, de treuils et de nacelles. Un peu comme les chasseurs de nids d'hirondelles dans les falaises riches d'anfractuosités de la région de Krabi, cap plein sud, façade Andaman.

Les ATM essaiment volontiers en milieu urbain. Rarement au fin fond des campagnes. Ils sont des dizaines de milliers dans toutes les provinces. Plus de dix mille pour la seule Bangkok Bank, principale banque de Thaïlande.

L'ordonnancement des distributeurs répond prioritairement à un souci d'optimisation de l'espace. Au fur et à mesure que la Thaïlande devenait une puissance industrielle majeure sur la scène asiatique, sont entrées en vigueur des lois encadrant l'activité commerciale. Elles poussaient à une concentration des lieux de commerce et d'échange monétaire.

Mouvement allant de pair avec le renchérissement continu du foncier.

Plus encore que dans les autres villes du Royaume, c'est une donnée cruciale à Bangkok. Mégapole tentaculaire.

15 millions d'habitants en constantes migrations pendulaires.

En conséquence, chaque mètre carré compte. Gagner de la place, urbanistiquement parlant, est une nécessité vitale. Pas question de multiplier les bacs à sable ou les jardins aménagés au pied de chaque borne. Risquons un zeste d'humour. Afin que l'emprise au sol soit la plus minime possible, n'est-il pas étonnant que les DAB thaïlandais n'aient pas été empilés les uns sur les autres, à la verticale. Façon paroi à escalader. En mode varappe.

Pour l'étage le plus haut, on accèderait à l'ATM d'extrême altitude au moyen d'un système de poulies, de treuils et de nacelles. Un peu comme les chasseurs de nids d'hirondelles dans les falaises riches d'anfractuosités de la région de Krabi, cap plein sud, façade Andaman.

2) Ce brin d'ironie peut induire d'autres raisons, plus sociologiques et psychologiques.

Les distributeurs forment la grande famille. ATM ( Automatic Teller Machine en anglais ). Immédiatement reconnaissable car il s'agit d'une noria multicolore en milieu urbain. On pourrait presque parler d'art figuratif tant leur présence est avant tout chromatique. Gage de gaieté dans le quotidien des citadins affairés. Cette catégorie de machines à services déconcentrés présente une particularité. Tous les membres-automates ont grandi en parallèle. Les uns avec les autres. Ils ont, de longue date, acquis l'habitude de travailler ensemble. De concert. Côte à côte. Bancaire rime en l'occurrence avec grégaire. Générations disparates mais union dans un coude à coude éprouvé. Ils logent dans des enseignes différentes, brandissent des logos d'une variété graphique considérable mais passent leur temps à débiter des histoires pécuniaires qu'eux seuls comprennent. S'échangent de sybillines anecdotes de découvert. On les crédite d'une vraie sociabilité puisqu'ils remplissent des tâches rigoureusement semblables. Il suffit de se présenter à eux muni d'une carte de débit, plastifiée et infestée de puces. Toutes proviennent des mêmes élevages électroniques. Situés majoritairement à l'étranger, région Asie du Sud-Est et Extrême Orient. Dans leur secteur d'activité, les ATM du Siam fonctionnent du pareil au même. Partageant le même recours à des numéros de code individualisés. Qu'ils dénomment PINCODE. Selon un mode identique, tous délivrent des liquidités, sous forme de coupures. En sens inverse, ingurgitent les billets que la clientèle leur demande de stocker avant répartition entre des millions de comptes courants. Ils peuvent aussi actualiser des livrets bancaires. Pratiquent à l'occasion des opérations de change élémentaires. Euros, Dollars ou Yens contre baths. Mimétisme opérationnel fascinant. Similitude de comportement!

Il arrive que des relations plus ou moins passionnelles se nouent avec des usagers. Les ATM rechignent en effet dans quelques cas de figure très documentés à les qualifier de simples clients. Foin de pulsions mercantilistes débridées, ils finissent par reconnaître les plus fidèles. Ceux qui viennent " retirer " de l'argent à intervalles réguliers quand ce n'est pas carrément à la même date chaque semaine, chaque mois. Au fil du temps, ils acquièrent une connaissance presque intime de leurs particuliers favoris. Ils repèrent les méthodiques, les négligents, les angoissés qui mitraillent abondamment les alentours du regard pour décourager une éventuelle tentative de braquage.

Ils peuvent quasiment décrire leur mode d'introduction de la carte dans l'orifice. Détendus, le geste sûr ou nerveux, anxieux...vaste typologie. Une galerie de portraits illustrant une sorte de comédie humaine. Il y a ceux qui se remémorent aisément leur identifiant et ceux qui doivent consulter quinze fois un pense-bête constellé de notes dans un fouillis décryptable à grand peine. Ce sont les chiffres d'un miracle leur permettant d'accéder au compte escompté. Leur façon de pianoter sur le cadran. Masquant les touches de leur main ou pas. Allant jusqu'à noter une différenciation dans les niveaux de retrait. Selon les volumes en jeu, ils peuvent identifier des besoins de dépenses inédits.

Les distributeurs forment la grande famille. ATM ( Automatic Teller Machine en anglais ). Immédiatement reconnaissable car il s'agit d'une noria multicolore en milieu urbain. On pourrait presque parler d'art figuratif tant leur présence est avant tout chromatique. Gage de gaieté dans le quotidien des citadins affairés. Cette catégorie de machines à services déconcentrés présente une particularité. Tous les membres-automates ont grandi en parallèle. Les uns avec les autres. Ils ont, de longue date, acquis l'habitude de travailler ensemble. De concert. Côte à côte. Bancaire rime en l'occurrence avec grégaire. Générations disparates mais union dans un coude à coude éprouvé. Ils logent dans des enseignes différentes, brandissent des logos d'une variété graphique considérable mais passent leur temps à débiter des histoires pécuniaires qu'eux seuls comprennent. S'échangent de sybillines anecdotes de découvert. On les crédite d'une vraie sociabilité puisqu'ils remplissent des tâches rigoureusement semblables. Il suffit de se présenter à eux muni d'une carte de débit, plastifiée et infestée de puces. Toutes proviennent des mêmes élevages électroniques. Situés majoritairement à l'étranger, région Asie du Sud-Est et Extrême Orient. Dans leur secteur d'activité, les ATM du Siam fonctionnent du pareil au même. Partageant le même recours à des numéros de code individualisés. Qu'ils dénomment PINCODE. Selon un mode identique, tous délivrent des liquidités, sous forme de coupures. En sens inverse, ingurgitent les billets que la clientèle leur demande de stocker avant répartition entre des millions de comptes courants. Ils peuvent aussi actualiser des livrets bancaires. Pratiquent à l'occasion des opérations de change élémentaires. Euros, Dollars ou Yens contre baths. Mimétisme opérationnel fascinant. Similitude de comportement!

Il arrive que des relations plus ou moins passionnelles se nouent avec des usagers. Les ATM rechignent en effet dans quelques cas de figure très documentés à les qualifier de simples clients. Foin de pulsions mercantilistes débridées, ils finissent par reconnaître les plus fidèles. Ceux qui viennent " retirer " de l'argent à intervalles réguliers quand ce n'est pas carrément à la même date chaque semaine, chaque mois. Au fil du temps, ils acquièrent une connaissance presque intime de leurs particuliers favoris. Ils repèrent les méthodiques, les négligents, les angoissés qui mitraillent abondamment les alentours du regard pour décourager une éventuelle tentative de braquage.

Ils peuvent quasiment décrire leur mode d'introduction de la carte dans l'orifice. Détendus, le geste sûr ou nerveux, anxieux...vaste typologie. Une galerie de portraits illustrant une sorte de comédie humaine. Il y a ceux qui se remémorent aisément leur identifiant et ceux qui doivent consulter quinze fois un pense-bête constellé de notes dans un fouillis décryptable à grand peine. Ce sont les chiffres d'un miracle leur permettant d'accéder au compte escompté. Leur façon de pianoter sur le cadran. Masquant les touches de leur main ou pas. Allant jusqu'à noter une différenciation dans les niveaux de retrait. Selon les volumes en jeu, ils peuvent identifier des besoins de dépenses inédits.

La façon de se saisir de la liasse. Compter et recompter les billets pour vérifier que le compte est bon. Ou, au contraire, enfourner le rouleau surgi de la machine en le regardant à peine. Ceux qui requièrent un récépissé attestant de leur solde. Et ceux qui, précisément, s'en désintéressent. En un mot comme en cent, le facteur humain peut-il à ce point être incorporé dans le panel des services basiques rendus par la machine. Les ATM peuvent-ils lire dans les coeurs et sonder les âmes? Décrypter des humeurs? Jeter sur leur public un regard empreint de philantropie? Dans l'enfilade des opérations, une extrême rigueur est requise. Aucun automatisme ne doit être défaillant. A cette fin, tous les ATM du Royaume sont tenus à une constante obligation de modernisation et d'adaptation technologique. Pour lutter contre les fraudes, ils seront tous dotés d'un mécanisme de reconnaissance faciale. A horizon encore indéfini mais l'échéance se rapproche. Elle semble en fait inévitable. Le niveau de sécurité constatée en Thaïlande a beau être considéré comme élevé par les spécialistes internationaux, d'autres dispositifs et parades seront installés pour empêcher vols et arnaques en recrudescence récurrente. Dans un tel univers, forcément impitoyable, séparer les distributeurs par des cloisons en plexiglas, des rideaux de bambous ou des rangées de pots de fleurs risquerait de créer en eux un sentiment d'isolement. Susciter des états prolongés de déprime. Pouvant aller jusqu'au malaise. Pour se prémunir de toute sinistrose aggravée, ils éprouvent le besoin de clignoter à l'unisson. C'est un méta-langage. Leur registre usuel de communication. Mieux vaut en effet des ATM épanouis. Capables d'accomplir leur mission avec un incompressible enthousiasme. Car, le risque de " bug " technique dans ce système ultra robotisé est trop important. Le spectre du blocage pourrait se profiler très vite. Dans un tel contexte, les ATM du bas Mékong, sont naturellement conscients de leur rôle indispensable en économie de marché. Ils savent qu'ils opèrent dans le pays du sourire rémunéré à long terme. Un biotope financier très sophistiqué.

Regroupés, ils mesurent leur poids collectif. Beaucoup d'entre eux sont tentés de dénoncer les cadences infernales auxquels ils sont soumis par une forte proportion d'épargnants à l'attitude exagérément consumériste. Ils revendiqueraient volontiers de meilleures conditions de travail. Souvent parqués en sous-sol où il fait trop chaud ou trop froid quand la climatisation est poussée à fond. Soumis aux intempéries ( canicule ou mousson ) dans une soï ( prononcer so-i, rue en thaï) ordinaire. Ou alors postés comme des soldats de plomb dans des galeries commerciales bondées et bruyantes. Dans leur profession, les ATM ne disposent pas de la possibilité juridique de faire grève. Il n'empêche. L'inquiétude les gagne. Ils savent qu'en Europe, le nombre de leurs collègues DAB est en diminution constante. Menacés qu'ils sont là-bas par le mouvement accéléré des fermetures d'agences et la propagation envisagée de l'euro numérique. Les ATM du cru craignent pour leur maintien à effectif constant dans les couloirs du MRT, du BTS, des lignes monorail de Bangkok, dans les allées des centres commerciaux géants. Appréhension renforcée par l'hypothèse crédible de voir la Thaïlande intégrer d'ici peu l'OCDE, organisation économique et financière. Aucune révolte ne pointe à l'horizon mais un tel scénario ne peut être totalement écarté en cas de bouleversements économiques pénalisants. Parmi l'armada nombreuse des ATM, ceux qui sont affiliés aux grands établissements bancaires de la place n'hésiteraient sans doute pas à invoquer le droit de retrait.

Je vous fiche mon billet qu'ils y ont déjà pensé...

Patrick Chesneau

Article 10

26 Septembre 2025

- Aux amants impénitents, Bangkok toujours reconnaissante.

Quand l’air du soir s’est débarrassé de la torpeur diurne, la capitale de ce somptueux Royaume exhale une quiétude pénétrante. En cet instant privilégié, l'atmosphère de la capitale rassérène. Les unes après les autres, les façades des immeubles clignotent. S’illuminent de cent mille feux dans une étourdissante sarabande. Guirlandes en enfilade. Comme si elles s’étaient passé le mot festif.

Au pied des tours et des hôtels haut de gamme, le fleuve alangui. Imperturbable. Impavide. Des bateaux-libellule paradent. De frêles embarcations avancent telle une formation de lucioles. Repérables à leur toit échancré, des jonques siamoises arpentent le ruban liquide. Enjouées. Facétieuses. Sur le pont de ces vaisseaux chamarrés, les visiteurs arborent une mine réjouie. Écarquillent les yeux. Nul ne résiste à la féerie qui s’incruste.

Sur les terrasses en surplomb, les restaurants emboîtent les petits plats dans les grands. Tout virevolte, donnant l’impression d’un faste un peu grandiloquent. La foule encore éparse est prise d’une soudaine ébriété. Signe avant-coureur qu'un délicieux tournis augure d’une énième nuit câline. Des connivences se nouent au fur et à mesure que l’obscurité s’épaissit. Très haut dans les cieux, se reflète la mosaïque des âmes émoustillées. Parcourues d’impérieux désirs.

Parsemant le dôme qui enveloppe tendrement la Cité des Anges, un tapis d’étoiles décoche ses oeillades complices. C’est la voie lactée. Elle guide les terriens de cette latitude orientale vers un bonheur certes énigmatique mais infiniment savoureux.

Patrick Chesneau

Article 9

23 Août 2025

Mélodie en sous-sol à Bangkok,

Le métro souterrain de la Cité des Anges, appelé MRT, c'est d'abord une plongée sous terre vertigineuse. La déclivité est de plusieurs centaines de mètres. Une bascule vers les profondeurs. Stupéfiante prouesse technique dans le sous-sol spongieux de la capitale thaïlandaise. Pourtant, on est d'emblée très loin d'une atmosphère moite et poisseuse dans les entrailles de la Terre. Rien qui s'apparente à un capharnaüm étouffant.

Ici, tout est fluide. À commencer, dès l'entrée du réseau, par le défilé des voyageurs empressés sous les portiques de sécurité. Ce qui, au passage, déclenche régulièrement une sonorité nasillarde sans que cela émeuve le moins du monde l'agent de faction. Placide. Presque hiératique, sanglé dans son uniforme bleu ciel, il prend son rôle de " security guard " très au sérieux: filtrer les indésirables potentiels en ces lieux de haute fréquentation publique. Dans la foulée, vient immédiatement la halte imposée devant la rangée des distributeurs automatiques de " billets ". Option privilégiée par la plupart des usagers thaïs. Les étrangers, quant à eux, peuvent préférablement s'adresser aux guichets. Derrière leurs parois en plexiglas, les personnels préposés à la vente des jetons sont affairés. Néanmoins disponibles. De leur poste de commandement, ils s'ingénient à répondre aux grappes de bourlingueurs de circonstance dans un carrousel de langues venues de tous les coins du vaste monde. Eux-mêmes sont rarement polyglottes. Ils n'y comprennent goutte. Qu'à cela ne tienne. Avec bienveillance et bonne humeur, ils renseignent et orientent ces hordes d'étrangers aux mines intriguées. Des visiteurs de prime abord désarçonnés. Dans le MRT, la légendaire courtoisie thaïe se vérifie d'abord par un service rendu impeccable. A leur tour, les machines de reconnaissance digitalisée identifient sans anicroche la panoplie des titres de transport. Commence à ce stade un périple qui tient de la déambulation au cœur d'un alambic aseptisé. Les niveaux de profondeur s'emboîtent et se chevauchent dans un ordonnancement très étudié. Judicieuse architecture troglodyte. Audacieuse superposition d'étages.

Au hasard de couloirs interminables, ce qui saute aux yeux, instantanément, c’est l’impression cruciale d'une extrême propreté. Pas un mégot. Pas un papier froissé. Pas le moindre chiffon abandonné. Rien ne jonche le sol. Carrelage lustré. On pourrait sans doute s'y mirer pour se recoiffer. Qui plus est, pas l'once d'une agression olfactive. Le métro respire la fraîcheur climatisée quand la canicule frappe en surface. Vivifiant. Ce qui sent bon s'appelle tout simplement l'hygiène. Des escouades de nettoyeurs et de techniciens du ménage industriel, le plus souvent des femmes, arpentent en permanence les dédales du monstre insatiable. Hydre apprivoisée qui avale et déglutit le flot ininterrompu des voyageurs en pleine migration pendulaire. Pas de débordement intempestif. Entre la bordure des quais et les voies ferrées, des barrières en verre, garantissent une sécurité maximale. De toutes façons, des employés en uniforme veillent au grain. Quand une rame surgit du tunnel attenant, peut alors commencer une surprenante exploration d'un immense monde souterrain. A condition de parvenir à décoller le regard des téléphones à écran fluorescent, dont sont munis tous les Thaïlandais, se repérer confine au jeu d'enfant.

En surface, la mégapole est tentaculaire. En sous-sol, il est possible de l'arpenter au gré de lignes en perpétuelle expansion. Ponctuées de stations à décoration thématique selon les quartiers desservis. Aménagement somptueux. Le réseau enfoui de Krungthep Mahanakorn est aujourd'hui une incroyable toile d'araignée. Panneaux électroniques et bandes sonores en thaï et en anglais portées par des voix orientales ingénues et doucereusement aigrelettes. Le dépaysement est garanti malgré l'omniprésence des technologies automatisées. Quant aux passagers, Thaïs comme allogènes, ils sont respectueux de leurs congénères au moment d'entrer dans un wagon. Civisme intégral. Pas de bousculade. Tous en rang d'oignons. Chacun son tour, sans griller la politesse au voisin. Même urbanité quand il s'agit de s'extraire des carlingues longilignes pour glisser à petits pas feutrés vers les escaliers roulants et les ascenseurs. Les annonces d'hôtesses invisibles, que l'on devine délicates et graciles, empruntent une ribambelle de haut-parleurs nichés dans les anfractuosités des plafonds aussi hauts que des jardins suspendus. Ces filets de voix sont presque des confidences chuchotées à l'oreille du visiteur éberlué de tant d'attention. Leur tessiture acidulée est une pérégrination en soi.

En enfourchant le " rot fai tai din " ( prononcer rotte faye ta-ï dine ) ( MRT) on expérimente une forme de plaisir inédit à sillonner la ville géante par son soubassement. Le niveau des bas-fonds est finalement très plaisant. C'est un voyage dans le confort d'entrailles étonnamment débonnaires. Reste que cet écosystème industriel atteint une efficacité chirurgicale. Tout marche comme sur des roulettes. Un univers millimétré qui contraste étonnamment avec le fouillis des rues au dehors. Au final, les voyageurs semblent réjouis. On pourrait même dire comblés. Stupéfiante ruche engloutie. Descendre dans les tréfonds du " Bangkok subway " devient finalement un périple intimiste. Pour reprendre le langage des professionnels du secteur si concurrentiel des vacances, beaucoup de touristes primo-arrivants en Thaïlande, confient très volontiers qu'ils ont vécu une expérience initiatique.

Patrick Chesneau

Article 8

04 Juillet 2025

THAÏLANDE

Apprendre l'anglais ou le thai? Pour les touristes francophones, that is the question.

Dans le monde globalisé, la seule pratique du français ne suffit plus pour voyager sans encombre. D'où la perplexité de nombreux touristes francophones au Royaume de Siam. Quand on ne connait aucune langue étrangère, comment se débrouiller au pays du sourire? Par quel moyen se faire comprendre? Quel outil doit-on apprivoiser avant de partir au bout du monde? Et si le rêve virait au cauchemar par impossibilité de communiquer? Existe-t'il un mode d'emploi pour éviter le " lost in translation " susceptible de gâcher tant de situations?

D'abord, choisir sa destination à l'intérieur du Royaume de Siam. C'est ce qui permet de poser un principe de base. Lors de vacances à Bangkok, Pattaya, Hua Hin, Phuket, Krabi ou dans les îles du sud, une version siamoise de l'anglais " commercial " est largement usitée par les locaux habitués au contact avec les visiteurs allogènes. Marque déposée: le thaiglish. En revanche, pour une tribulation dans les montagnes du nord ou à travers les rizières de l'Isaan, sans doute vaut-il mieux apprendre en préalable quelques rudiments de thai. Le plus dur est la prononciation. Tant de sons et de tons indéchiffrables à l'oreille du Farang profane. D'où le besoin crucial d'une pratique assidue. Embûches et anicroches langagières ne manquent pas. Les chausse-trappes sont légion. Débusquer l'accent idoine est certes une épopée palpitante. Et harassante. Reste que l'épreuve, malgré son lot de défis à relever, n'a rien d'insurmontable. Avec patience et résolution, aucune difficulté n'est rédhibitoire. Quelques semaines d'apprentissage suffisent à atteindre un niveau basique dans l'une des langues majeures de l'Asie du Sud-Est. Suffisant pour satisfaire aux usages de la bienséance et pourvoir aux besoins essentiels: manger, jeter son dévolu sur des plats typiquement thaïs de l'incontournable usine à délices appelée street-food en tentant d'échapper à la dose incompressible de piment rouge vif. D'où le cri du coeur consacré: " mai sai prik " ( prononcer mae sae prik. Surtout sans chilli ). S'enquérir de la géolocalisation des toilettes dans un restaurant à la bonne franquette en cas de subite diarrhée tropicale: " Hong nam yu thinaai? " ( hongue name you tinaye? ). Dormir dans un hôtel bon marché en précisant une préférence intransigeante pour une chambre calme, donnant sur une arrière-cour plutôt qu'une pièce attenant à la rue, forcément bruyante dès 4 heures du matinsous cette latitude. Dans le bric-à-brac des exemples possibles, maitriser une panoplie de phrases élémentaires aidera à naviguer entre les étals odoriférants d'un marché de nuit ou, en cas d'acquisition vestimentaire, facilitera le choix d'une chemise bariolée, émaillée de fleurs style Songkran ( le nouvel an thaï ) de la bonne taille. Une combinaison de mots clés et d'expressions courantes amènera plus facilement à s'enquérir d'un prix sans être ridiculement niais: " Anee tawray? " ( anii taoraï ? Ça, ça coûte combien? ). Et à pouvoir se déplacer en faisant croire au chauffeur de tuk tuk que les clients à la mine un tantinet perplexe, en train de tressauter sur la banquette arrière, sont en fait coutumiers des allers-retours Sukhumvit-Grand Palais. Ce qui revient à déjouer une brochette d'arnaques tarifaires trop outrancières. Indicible plaisir que de pouvoir marchander quelques babioles et autres souvenirs glanés en cours d'excursion au marché flottant Damnoen Saduak.

Tout à l'avenant....

A savoir absolument: les amateurs de plaisirs noctambules ne seront, quant à eux, jamais décontenancés. Même les plus rétifs à l'acquisition des langues vivantes. L'explication tombe sous le sens. Génératrices de bonheurs fugaces, les bar girls sont volontiers polyglottes. Leurs charmes tarifés sont au coeur d'un vibrant dialogue des cultures. Indexés sur les principales bourses mondiales. Conversion instantanée. C'est leur version tactile du dialogue entre les peuples. Les seuls chocs autorisés sont corporels, pas culturels.

Pour le reste, changement de décor. Hormis les endroits de concentration touristique où les locaux en proportion non négligeable baragouinent tant bien que mal un semblant d'anglais, business oblige, il en va tout autrement dans le reste du Royaume. Dans les jangwat ( prononcer djang-ouate, les provinces ) l'immense majorité des thaïs ne parlent pas un mot de l'idiome de Shakespeare et des cow boys des plaines de l'Ouest américain. A part peut-être " Hello, how are you? " Et encore...En Isaan, c'est un mode d'échange ignoré de 95% des chawnaa (tchaona, les paysans ). Même à Bangkok, mégapole trépidante s'il en est, opulente de ses quinze millions d'habitants, propulsée vers un futur hyper connecté, l'anglais est peu usité hormis dans le secteur du tourisme. Y compris chez les jeunes. Qu'ils soient étudiants le cas échéant ne change rien à cet état de fait. A l'occasion de démarches administratives, fonctionnelles ou pratiques ( par exemple à la banque ), il est exceptionnel de tomber sur un agent, un préposé, un(e) employé(e), maniant correctement l'anglais. Cette inappétence linguistique est source prolifique de confusion et de quiproquos. A résoudre par le sourire plutôt que l'agacement. S'énerver est le plus sûr moyen de voir un thaï se fermer comme une huître, voire de s’esquiver, plantant son partenaire in situ. Il opère ce repli tactique tel un félin en pleine jungle se retirant d’un affrontement scabreux. Mot d'ordre impératif: ne jamais infliger à un Siamois de perdre la face. La rupture de contact est alors instantanée et irrémédiable. Adoptez la seule posture qui vaille: " Jai yen yen " ( djaï yène yène, on se calme. Tranquille ).

Balbutier sans trop bredouiller un échantillon de mots thaïs permet de marquer respect et déférence à l'endroit des hôtes siamois. En retour, fusent en général des attitudes empreintes de grande tolérance. Le mot " gentillesse " , souvent galvaudé, est en l’espèce fort approprié.

Le postulat est donc bien établi:

En Thaïlande, on parle thaï. Surtout dans les strates sociales du petit peuple. C’est une évidence renforcée par les conditions de vie très modestes de la masse laborieuse dont les efforts visent avant tout la survie pécuniaire.

Lapalissade que beaucoup semblent vouloir ignorer. Il convient avant tout de se mettre au diapason des autochtones. Ce sont eux les acteurs du quotidien partagé. Scénario étendu à la durée complète de la villégiature. L'anglais est la seule langue étrangère qui soit officiellement reconnue par les autorités mais ne peut en aucun cas remplacer le mode de communication vernaculaire. C’est au mieux un expédient commode dont la vertu première est de dépanner dans le dédale des formalités bureaucratiques et dans les éventuelles transactions commerciales.

Parade recommandée en cas de lacune persistante dans le sabir chatoyant de ce coin d'Orient mystérieux: avertir d'un air enjoué les interlocuteurs rencontrés au hasard de tribulations impromptues:

" Phûût phasaa thai mai geng " ( Poute passa thai maï guèngue, je ne parle pas bien thai ). Cela entraine, quasi automatiquement, un rire relayé par une réponse bon enfant d'une surprenante aménité. Amorce d'un échange infiniment réjouissant. Pour tous ceux habitués à des visages plus maussades en Occident, cette empathie spontanée fait chaud au coeur.

Inoubliable.

Patrick Chesneau

Article 7

02 Juin 2025

Fiction

Crédit photos: asiakingtravel

THAÏLANDE: dans la baie de Phang Nga, la réserve secrète des animaux préhistoriques

Dans le sud du Royaume de Siam, une contrée étrange. Qui incendie l'imaginaire.

Dans le sud du Royaume de Siam, une contrée étrange. Qui incendie l'imaginaire.

C'est la seule région du monde où vit encore une colonie de dinosaures à l'état sauvage. Quelques dizaines de spécimens...les derniers du genre sur la planète Terre. Essentiellement des diplodocus. Rescapés de la préhistoire. Ils ont réussi à s'adapter au travers des siècles à ce biotope fait de mangroves épaisses parcourues de bras de mer charriant des limons particulièrement nutritifs.

Un panorama mystérieux, digne du premier matin des origines, bien avant l'apparition de toute humanité. On a là un échantillon de ce qui existait à la surface du globe il y a plusieurs millions d'années.

Surgissement miraculeux d'un passé que l'on croyait enfoui à jamais. Fascinant. Cette région inaccessible, inviolée, préservée est géolocalisée quelque part dans le sud de la Thaïlande. À quelques encâblures de Phang Nga Bay. Des troupeaux de mastodontes au cou démesurément allongé ont eté repérés puis suivis à la trace par les drones de Google en repérage topographique entre le golfe du Siam et les îles Similan, en mer Andaman. Les colosses nés du Big Bang se déplacent en petites unités mobiles en quête de mammifères à se mettre sous la dent. Ou plutôt de leurs crocs géants. Une seule canine est à la mesure d'un étage. Leurs habitudes diététiques restent toutefois très énigmatiques.

Plusieurs équipes d'explorateurs ont déjà été dépêchées sur les lieux par des Instituts de recherche prestigieux mais aucun paléontologue n'est revenu vivant de ces expéditions. Tous ont disparus, engloutis dans des circonstances à ce jour non elucidées. Tout au plus, certains sonars de sous-marins nucléaires tournoyant près de l'archipel Indien de Nicobar et des radars embarqués à bord d'avions AWACS américains ont enregistré des cris déchirants. Toujours la nuit. Des hurlements suivis d'un silence pesant. Y a-t'il eu exaction perpétrée par des dinosaures affamés? Les tribus autochtones de cette région n'osent pas s'aventurer au coeur de la réserve représentant quelques dizaines de kilomètres carrés. Les seuls témoignages disponibles tentent un parallèle avec les créatures antédiluviennes magnifiées par un célèbre film du réalisateur Steven Spielberg mais ce ne sont là que supputations plus ou moins folkloriques.

Se rendre sur place n'est pourtant pas d'une difficulté insurmontable. Une heure d'avion au départ de Bangkok Don Mueang Airport. Atterrissage à Krabi. Sur place, choisir un guide expérimenté. Pas besoin de visa ou de sauf conduit pour ce territoire hors du temps. Être soi-même suffisamment aguerri. Emmener des barres chocolatées à jeter en pâture aux quadrupèdes en cas de rencontre inopinée. Tenter ainsi de les amadouer. Le périple démarre par une équipée de plusieurs heures en songthaew. Cap au sud. L'objectif est d'abord un ensemble montagneux vierge de toute présence humaine. Par-delà cette cordillère....commence l'inconnu. Et ses dangers. Car, il faut être averti d'un scénario dantesque. À la vérité, les dinosaures ont de la compagnie. Le décor brut, d'une beauté indomptée, qui leur sert d'habitat abrite aussi une communauté de ptérodactyles. La légende affirme qu'ils font preuve d'une férocité inouïe. Leur mets favori est la chair de Farang recuite après trop de bronzettes en enfilade sur les plages de Phuket, lieu de la civilisation retrouvée. Nul ne peut réchapper du cisaillement de leur bec profilé comme celui d'un pélican que l'on aurait croisé avec un calao. Au chapitre présentation, notons trois rangées de dents façon piranhas. Il suffit d'imaginer une scie cauchemardesque en forme de sécateur. Les oiseaux préhistoriques trouvent ici de quoi se nourrir dans le sol spongieux. De fait, il s'agit d'un substrat géologique permettant de fixer une couverture végétale très dense. Riche en oligo-éléments de type jurassique.

Comment ce monde hors du temps va-t-il traverser les prochains bouleversements climatiques? Les dinosaures, primo-occupants de cette zone de tous les périls, aiment la chaleur moite. Ils s'accommodent volontiers de la mousson et du déluge afférent. Mais ne supporteraient pas une sécheresse de plusieurs mois avec assèchement de l'incroyable lacis des canaux.

Sans doute faudrait-il alors les exfiltrer vers des pâturages plus nourriciers. Khao Yai ou le parc naturel de Kui Buri, peuplé de gaurs et d'éléphants, pourraient être de bons points de chute pour ces pittoresques bestioles étonnamment sauvegardées. On croyait les temps immémoriaux révolus à jamais. Ils resurgissent en Thaïlande méridionale.

" Amazing Thailand " ont dû penser les dinosaures.

Sans doute faudrait-il alors les exfiltrer vers des pâturages plus nourriciers. Khao Yai ou le parc naturel de Kui Buri, peuplé de gaurs et d'éléphants, pourraient être de bons points de chute pour ces pittoresques bestioles étonnamment sauvegardées. On croyait les temps immémoriaux révolus à jamais. Ils resurgissent en Thaïlande méridionale.

" Amazing Thailand " ont dû penser les dinosaures.

Patrick Chesneau

Crédit photos: asiakingtravel

Article 6

28 avril 2025

THAÏLANDE

Larmes intarissables

Un fatras de béton et de ferraille. Le chagrin comme seul témoin d'un tremblement de terre fatidique. C'était le 28 mars. Déjà une éternité. Pourtant, les stigmates de la tragédie semblent inscrits à jamais dans ce carré de désolation à ciel ouvert. Certes, Songkran a inondé entre-temps le coeur des foules irriguant la ville tentaculaire. Il n'empêche. Un mois après une colère tellurique jamais éprouvée à Bangkok, le chantier jouxtant Chatuchak hurle sa douleur muette. Un silence de mort. Rompu seulement par le cliquetis strident des machines et excavatrices qui s'épuisent à déblayer. Tâche titanesque. Malgré l'armada mécanique dépêchée sur les lieux, la protubérance des gravats résiste à l'oubli. Blocs concassés.

Poutrelles torsadées. Spectacle dantesque incitant à invoquer la commisération infinie des divinités. Bouddha a la vertu salvatrice de requinquer les hommes désemparés. Des escouades de sauveteurs exténués incarnent la sublimation dans l'effort, le dépassement, l'abnégation. Les visages constellés de sueur. Là où le vent est un adversaire. De subites bourrasques déclenchent de très inopportuns tourbillons de poussière.

Les décombres exhalent l’odeur de la putréfaction. L’air rendu irrespirable quand le soleil plastronne au zénith. Tous ont les poumons à deux doigts de l’explosion. La chaleur liquéfie les corps fourbus, engoncés dans des tenues en toile épaisse. Dans ce chaos, ô miracle, parvient toutefois à s’imposer la noblesse des sentiments ultimes. Ceux qui, vaille que vaille, s’affirment dans les situations extrêmes. Les âmes inaltérables ne veulent accorder aucune place au découragement quand bien même seuls des cadavres décomposés restent à récupérer. C'est un principe intangible d'humanité. Les suppliciés gardent envers et contre tout le droit imprescriptible à la dignité.

Photos: The Nation Thiti wannamontha, Surasit Ratsameekittikul, Sopon Susena

Reste tant de questions sans réponse. Qui peut alléger la peine et les tourments des familles? La raison vacille à constater l’irrémédiable. Il a suffi qu’un immeuble à la verticalité un peu hautaine soit soufflé comme un château de cartes biseautées pour que les proches des travailleurs voient leur ligne d’horizon rapetisser instantanément. Tant d’amour pulvérisé. Des projets et une poignée de rêves anéantis en quelques spasmes de forte magnitude. 8,2 sur l’échelle de Richter en l’épicentre du séisme surgi des entrailles de la terre à plusieurs centaines de kilomètres de la Cité des Anges. Leur affliction sera inextinguible aussi longtemps que les responsabilités n’auront pas été établies et justice rendue.

Ce qui se raconte ici depuis tant de jours interminables est la chronique délétère d’une douleur qui ne peut pas être ordinaire.

Piège mortel d’une tour effondrée. Devenue linceul. Quelques 100 personnes tombées au champ d’horreur. Destins ensevelis. Nuit éternelle. Presque tous venaient du Myanmar, pays limitrophe ployant sous le joug d'un régime militaire implacable. Croyant dur comme fer à la possibilité d'un bonheur enfin à portée de main en Thaïlande.

Las!

Le courroux d'une nature indomptée en a décidé autrement. Vies déchiquetées. Les proches des " disparus " avaient accouru au terme d'un voyage chaotique. Ayant eux-mêmes parfois tout perdu du fait de leur terrible proximité géographique avec le point névralgique du séisme. Jusqu'à 7 jours d'une tribulation, placée de bout en bout sous le sceau du désespoir. À leur arrivée sur les lieux du drame, le gouverneur de la capitale, à la tête de la puissante Bangkok Metropolitan Administration-BMA- les avait accueillis dans un village de tentes dressées à la hâte. Ce campement d'infortune est aujourd'hui pratiquement déserté. Tout espoir s'était si vite amenuisé. À peine le temps de quelques rites funéraires et les familles les plus démunies n'ont eu d'autre choix que de repartir.

Photos: The Nation Thiti wannamontha, Surasit Ratsameekittikul, Sopon Susena

En toile de fond, l'habituelle litanie des rimes mortifères hante un récit funeste : construction, malfaçons, corruption.

Mais ce n'est là que le coefficient multiplicateur de la tragédie ayant englouti le futur siège du State Audit Office - SAO - sorte de Cour des Comptes thaïlandaise.

Un édifice de 30 étages dévolu à l'accueil de différents services de l'État.

Les causes saillantes du désastre peuvent aussi s'énoncer en non-conformité des matériaux aux normes en vigueur, violation des règles, infraction à la loi.

Malgré l'arrestation du dirigeant de l'entreprise chinoise présidant aux travaux, qui en tirera enseignement pour l’avenir ?

Patrick Chesneau

Photos: The Nation Thiti wannamontha, Surasit Ratsameekittikul, Sopon Susena

Article 5

19 avril 2025

Les délices thaïlandais du prêt-à-manger

Le cœur battant de ces “shopping malls” ? Le food court – ou food center, pour les puristes –, sorte de tribunal des saveurs où les mets défilent à un rythme effréné. Accusée principale : la cuisine thaïlandaise du quotidien, généreuse, variée, et redoutablement savoureuse.

Les plats, présentés dans des bacs soigneusement garnis, attirent l’œil autant que les papilles. Les étiquettes, exclusivement en thaï, plongent souvent le touriste novice dans la confusion : quel est ce plat ? Combien coûte-t-il ? Heureusement, ici, l’instinct fait loi. On choisit avec les yeux, on salive à l’avance.

Une fois son plateau composé, place au rituel : désinfection des couverts dans une fontaine d’eau bouillante, puis direction les tables. On s’installe face à un écran diffusant le dernier lakorn (feuilleton local) ou près du coin enfants. Le téléphone n’est jamais loin : selfies, stories, reels… le repas est aussi un moment de partage numérique. Enfin, le moment tant attendu : on goûte, on savoure, on se régale – pour quelques bahts à peine.

Mais les food courts ne sont pas seuls à jouer les stars. Dans les supermarchés aussi, un rayon entier est souvent dédié aux plats à emporter. Ce coin “miam-miam”, comme on l’appelle parfois, ne désemplit pas. Aux heures de pointe, c’est l’embouteillage de caddies.

Le rituel est bien rôdé : on s’approche, on observe, on compare. Les plats, présentés dans des barquettes plastifiées, attirent les regards affamés. Un choix rapide, un passage sur la balance, une étiquette collée, et l’affaire est faite – souvent à prix cassé, surtout à l’approche de la fermeture.

Derrière cette mécanique bien huilée, une armée discrète : des vendeuses en bottes et tabliers à carreaux veillent à la propreté et au réassort. Et certains jours, les allées du supermarché se transforment carrément en cuisine ouverte : marmites à profusion, effluves épicées, plats régionaux… c’est la street food qui s’invite à l’intérieur.

Dans cet univers de consommation a priori impersonnel, on découvre des instants de bonheur simple. Une bouchée, un sourire, une pause gourmande entre deux rayons… Et l’on se dit, en se léchant les doigts : décidément, la Thaïlande sait mieux que personne faire rimer quotidien avec festin.

Patrick Chesneau

Article 4

11 avril 2025

L’Isaan, terre obsédante

Ma pensée vagabonde me porte à imaginer que l’Isaan n’a sans doute figuré sur aucune carte jusqu’à récente date. Symbole de notre ère digitale, Google Maps n’a fait que survoler cette contrée très énigmatique. Sans s’y arrêter. Non qu’elle soit dangereuse mais, de fait, c’est une destination nimbée de mystère. Tribulation mythique. Périple enchanté.

Les drones de repérage ont tourné de l’œil électronique à capter la beauté saisissante de ces étendues planes, à perte de vue, seulement contrariées çà et là par des massifs surgis d’on ne sait où. Répétitif mais envoûtant.

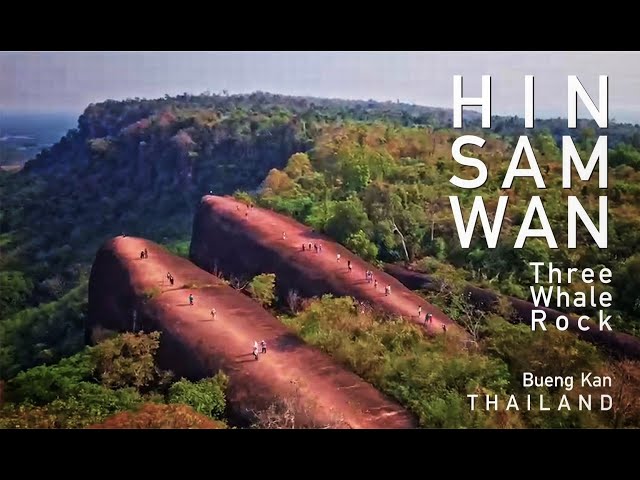

Au hasard d’une découverte échevelée, soudain un relief insolite toise des vallées verdoyantes. Des lieux époustouflants comme le Hin Sam Wan (Three Whales Rock, le Rocher des Trois Baleines) à Beung Kan. Littéralement, les bizarreries géologiques abondent.

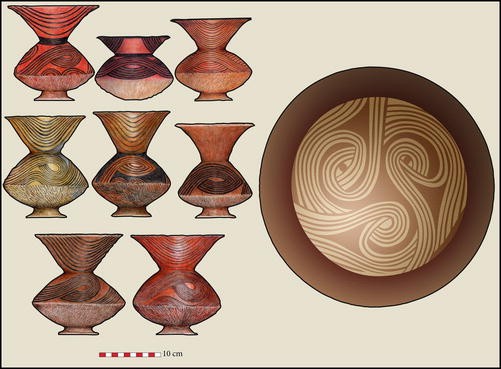

De même, les sites archéologiques — dont le réputé Ban Non Wat dans la Mun Valley de Khorat — alternent avec d’autres splendeurs parmi lesquelles le lac aux lotus rouges de Kumphawapi, non loin de Udon Thani.

Le regard inquisiteur est absorbé, avalé, englouti comme dans une pérégrination hypnotique.

Désormais destination prisée, l’Isaan, territoire enserré entre le Laos et le Cambodge, se love dans la boucle imposante du Mékong, fleuve majestueux qui irrigue un panorama ample et rustique. Vingt provinces rassemblent près de vingt-cinq millions d’âmes rudes et fières.

Au siècle dernier, certains voyageurs occidentaux particulièrement intrépides s’étaient aventurés dans cette grande région du nord-est. Ils avaient découvert un pays en soi. Et n’en sont jamais revenus.

L’hypothèse la plus optimiste prétend qu’ils ont rencontré l’amour. Et s’y sont établis à vie.

Beaucoup se sont glissés avec délectation dans ce décor de rizières piquetées de palmiers. On les aperçoit parfois, ces Farang en soif d’authenticité, murmurant à l’oreille des buffles placides, robe grise et naseaux fumants, avec lesquels ils partagent une forme de symbiose propre à cet environnement agreste. Le rudimentaire considéré comme essentiel.

Ici règne un enchevêtrement de damiers liquides où les chawnaa (prononcer tchaonaa, paysans) chérissent leurs cultures nourricières. Les engins mécanisés étrangement bariolés appelés e-ten (prononcer itène) vrombissent aux aurores sur des chemins boueux de couleur ocre.

On est au cœur de l’un des greniers alimentaires de l’Asie du Sud-Est, là où les gestes immémoriaux scandent la condition humaine depuis la profondeur des temps. Planter, repiquer, désherber, récolter… quelques gestes d’une liturgie minutieusement codifiée.

C’est à ce prix que pousse le Thai Hom Mali, sorte de Rolls Royce dans la catégorie riz au jasmin. Dans les parcelles inondées, séparées par de petites digues en mottes de terre, les corps ploient, se courbent mais toujours redressent l’échine. On patauge, on rit, on scande.

Harnachés de la tête aux pieds, coiffés d’un chapeau de paille iconique pour se protéger de la morsure implacable du soleil, les travaux des champs sont aussi ponctués de pauses joyeuses et vociférantes, le temps d’avaler une cuisine rustique, ô combien succulente et roborative.

Il n’est pas rare que tout un village se retrouve au coude-à-coude, assis à même le sol autour d’une natte tressée. C’est à qui engloutira le som tam (plat traditionnel très populaire à base de salade de papaye verte) le plus incendiaire.

La brûlure des piments rouges vifs est à peine adoucie par la chair fondante de minuscules poissons grillés et surtout par l’indispensable kaw niaw (kao niao, le riz gluant que l’on malaxe à pleines mains). Sous les doigts naissent des boulettes qu’il faut humecter dans un assortiment de sauces.

Trône en majesté : le nam prik plaa ra, cette pâte de poisson fermenté à l’origine de brasiers mémorables. Seules les bouches ignifugées surmontent une telle épreuve.

Pour se donner du cœur à l’ouvrage, les gosiers accueillent de longues rasades d’alcool de riz à 40°, genre Ya Dong ou Lao Khao. La bière Chang coule à flot.

Par souci de coquetterie, les hommes ajustent le pa kao ma (sarong local) chamarré qui enserre les reins avant de reprendre le labeur harassant.

Quand l’astre suprême signifie qu’il a assez rayonné pour la journée, faisant mine d’aller se coucher sur la ligne de crête, le petit peuple industrieux des campagnes plie bagages et rentre au bercail. Fourbu mais rasséréné à l’idée du travail accompli.

Vient l’heure des ablutions au côté d’énormes jarres remplies à ras bord. L’eau étonnamment fraîche apaise les maux du corps. Invariablement, de soir en soir, les hameaux s’animent.

Il n’est pas rare que tout un village se retrouve au coude-à-coude, assis à même le sol autour d’une natte tressée. C’est à qui engloutira le som tam (plat traditionnel très populaire à base de salade de papaye verte) le plus incendiaire.

La brûlure des piments rouges vifs est à peine adoucie par la chair fondante de minuscules poissons grillés et surtout par l’indispensable kaw niaw (kao niao, le riz gluant que l’on malaxe à pleines mains). Sous les doigts naissent des boulettes qu’il faut humecter dans un assortiment de sauces.

Trône en majesté : le nam prik plaa ra, cette pâte de poisson fermenté à l’origine de brasiers mémorables. Seules les bouches ignifugées surmontent une telle épreuve.

Pour se donner du cœur à l’ouvrage, les gosiers accueillent de longues rasades d’alcool de riz à 40°, genre Ya Dong ou Lao Khao. La bière Chang coule à flot.

Par souci de coquetterie, les hommes ajustent le pa kao ma (sarong local) chamarré qui enserre les reins avant de reprendre le labeur harassant.

Quand l’astre suprême signifie qu’il a assez rayonné pour la journée, faisant mine d’aller se coucher sur la ligne de crête, le petit peuple industrieux des campagnes plie bagages et rentre au bercail. Fourbu mais rasséréné à l’idée du travail accompli.

Vient l’heure des ablutions au côté d’énormes jarres remplies à ras bord. L’eau étonnamment fraîche apaise les maux du corps. Invariablement, de soir en soir, les hameaux s’animent.

Dans les cases sur pilotis, on est scotché devant la télé pour regarder le dernier la korn (prononcer la gone), sorte de feuilleton centré sur des histoires lacrymales à souhait — attraction majeure de la chaîne 7.

Peu importe l’épisode en cours, les pûyin (pouyine, filles) au cœur pur, grandies dans les prés, sont toujours trahies par les puchai (poutchaye, garçons) à l’infidélité légendaire, dont la seule aspiration est de gagner la ville aux mille tentations.

Au dehors, les crapauds coassent. Les insectes, organisés en chorales inépuisables, déchirent l’obscurité de leur cliquetis limite horripilant. On refait le monde entre voisins mais la nuit d’encre finit inévitablement par avoir raison des âmes vaillantes.

Extinction des feux.

Aux premières lueurs de l’aube, tandis que la rosée habille les fleurs, le ciel ressemble à une gigantesque flaque bleue, seulement encadrée par l’horizon… avant que l’orage ne s’abatte dans l’après-midi.

Nuages anthracites. Pluies diluviennes. La nature vibre ici comme une secousse tellurique. Force des éléments.

L’Isaan est une cosmogonie unique

Patrick Chesneau

Article 3

27 mars 2025

Il y a deux ans, notre ami Patrick s'inquiétait suite à la déclaration du premier ministre de l'époque d'ouvrir notre belle et grande région d'Isan au tourisme de masse et rédigeait pour l'occasion un texte plein de bon sens… Rassurons-nous🙏, en 2025 notre région reste aussi belle et pure et encore à découvrir

il faut sauver l’Isaan de la prédation touristique.

Le Premier Ministre de Thaïlande veut promouvoir le tourisme de masse dans l’immense région du Nord-Est. L’annonce vaut projet. Derrière une intention bienfaitrice, en l’occurrence le développement pour le plus grand nombre, peut se profiler une grave menace existentielle.

Le scénario catastrophe à venir prendra vraisemblablement la forme du surtourisme. Ce que certains spécialistes dénomment une submersion. Sans connotation idéologique. En tant que simple observateur, aucun étranger n’est habilité à orienter le destin du pays du sourire. Mais, il peut participer au débat public et contribuer à une analyse critique débouchant sur une prise de conscience collective. Comment enrayer le tropisme productiviste de certains acteurs toujours prompts à intervenir en fonction de leurs intérêts particuliers ? D’ailleurs, la prise en compte du bien commun n’oblige-t-elle pas à poser une question aussi élémentaire qu’indispensable : que pensent et que veulent les premiers concernés, soit les 25 millions d’habitants de l’Isaan ?

Le rouleau compresseur

Transporter Patong à Nakhon Phanom. Dupliquer Pattaya à Kalasin. Copier-coller Chaweng à Nong khai… Cette situation, jusqu’à présent de pure fiction, ne serait rien d’autre qu’une provocation aigre-douce s’il n’y avait en arrière-plan le spectre d’un rouleau compresseur susceptible de se mettre en branle à tout moment. Les voyages organisés et les tribulations programmées à grande échelle seraient le plus sûr moyen de laminer les particularismes et l’originalité d’une région jusqu’ici sauvegardée de dégâts irréversibles. Ces méfaits que provoque immanquablement tout afflux subit et ininterrompu de visiteurs. L’Isaan…que l’on peut encore qualifier d’authentique sans s’attirer une avalanche de quolibets goguenards et suspicieux. Pour une raison de bon aloi. Une telle description correspond précisément à la réalité. Alors, que faire ? Réponse immédiate bien que certainement trop simplificatrice : il est impératif de préserver à tout prix ce terroir des hordes pantagruéliques de Bidochons égrillards…

Refuser le décalque des situations délétères qui prévalent dans les principales stations balnéaires du Royaume. Lieux d’entassement de vacanciers à l’instinct grégaire, trop souvent irrespectueux des us et coutumes du cru. On pourrait croire que ces grappes de malotrus se sont faits greffer un plan farniente les éloignant quasi-automatiquement des réalités locales. Le tout dégage une impression persistante de frelaté. Les acteurs de « l’hospitality- business » se frottent les mains.

Cette terre espère évidemment une élévation de son niveau de ressources.

Elle est dans l’attente bien naturelle d’un niveau de confort accru pour sa population. Dans le bastion de la ruralité thaïlandaise, de nombreux villages semblent assignés, encore aujourd’hui, à un dénuement volontiers pathétique. Vie trop rudimentaire. Aux confins de la subsistance. Les campagnes s’arriment à l’espoir de voir la multiplication des infrastructures en vue de faciliter la circulation des personnes et des biens. Escomptent une meilleure fluidité des échanges et des flux. Souhaitent un maillage renforcé entre les bassins de production agricole et leurs métropoles régionales en croissance soutenue depuis 20 ans. L’ambition étant de parvenir à un réel désenclavement. Les portions de territoire cantonnées dans une forme d’autarcie contrainte ne sont pas rares. D’aucuns appellent progrès ce désir irrépressible d’évolution vers une forme de plénitude consumériste. Toutefois, on ne peut faire l’impasse sur une observation. Les régions du Nord-Est privilégient tout autant que le profit la recherche inlassable de l’harmonie et de l’équilibre. Objectif : parvenir à aisance matérielle augmentée, constatable de visu, sans jamais se départir d’une spiritualité ancrée depuis des siècles. Dans le cœur battant de ce sud-est asiatique, la pratique du bouddhisme reste extrêmement vivace. Imprègne tous les actes du quotidien. Foi et dévotion toutes orientales. Mystères et émerveillement garantis pour l’étranger attentif à un univers qui lui est, au début de sa pérégrination, difficilement déchiffrable. La raison commande donc d’épargner à cette région soucieuse d’équilibre les miasmes d’une déferlante aux conséquences irrémédiables. Déstructurante. Trop envahissante. Les effets en sont invariablement de corroder le tissu social et de dénaturer le substrat culturel. L’industrie des vacances à grande échelle déstabilise, dévoie, pervertit. Elle impose toujours un pays foncièrement étranger à ce qui prééxistait. Sous les coups de boutoir incessants d’apprentis baroudeurs en mode Tartarin de Tarascon, l’ancienne société autochtone est tellement triturée, malaxée, concassée qu’elle est inévitablement en passe d’éradication à plus ou moins brève échéance. Le constat est toujours celui d’une perversion du modèle originel. Allant jusqu’à la mise à mort anthropologique.

Choc des cultures, abandon progressif des traditions ancestrales, apparition d’une insécurité jusqu’alors inconnue, multiplication des faits de délinquance.

Le tribut à payer au développement et son corollaire, la frénésie de consommation, peut-être très lourd. Certes, le terroir spécifique, enserré entre le Laos au nord et à l’est, le Cambodge au sud, lové dans la boucle du Mekong majestueux, ne doit plus rassembler les provinces les plus déshéritées du Royaume. Faut-il pour autant se résoudre à maquiller ce territoire en un Disneyland peuplé d’éléphants domestiqués du bout de la queue à l’extrémité de la trompe pour des shows d’opérette? Uniquement à finalité mercantile. Faut-il accepter que les buffles, placides et endurants pendant le labour des rizières, se prêtent à des simulacres et des facéties destinés à satisfaire la production des visiteurs allogènes en selfies égotistes et autres vidéos narcissiques ?

Faut-il voir des paysans au savoir ancestral se reconvertir par nécessité alimentaire dans des spectacles intentionnellement folkloriques ? Dans l’espoir fallacieux de quelques rétributions de circonstance ?

Faut-il envisager la mutation de temples rutilants, havres de spiritualité et de recueillement, en lieux de vente de colifichets et d’objets artisanaux galvaudés ? Faut-il encourager les comportements de cupidité au motif que ce serait dans l’air du temps ?

Quand bien même il afficherait des intentions altruistes, le tourisme plein pot s’avère être souvent un remède pire que le mal.

Ce n’est même pas une problématique de degré et de curseur. Quand la culture consent à un certain degré d’aliénation, prime alors une question de nature. Ou pour être plus précis, d’identité fragilisée dans ses fondements. Amoindrie, frelatée. Un mode de vie vernaculaire en péril. Dans une telle optique, c’est l’âme d’un peuple qui est aux prises avec la permanence, la pérennité, et donc avec sa survie.

Préserver l’Isaan de la ruralité, prémunir d’un grand danger le terroir des chawnaa, paysans rugueux mais ô combien chaleureux, doit être une promesse existentielle. Reste à trouver les matériaux et les alliages qui permettront de résister victorieusement aux assauts d’une modernité mal maîtrisée. En matière de tourisme de très forte affluence, comme en tout autre domaine, les excès sont potentiellement destructeurs.

Patrick Chesneau.

Article 2

mars 2025

Patrick nous propose ici sa perception oh combien perspicace et empathique de l’Isaan. Nous l’accueillons aujourd’hui sur ‘’nos terres’’ et nous réjouissons de vous faire partager sa vision et son ressenti de cette région qui accueille nombre d’entre-nous.

L'Isaan, terre obsédante

Lorsque mes rêves siamois caracolent et m'entraînent vers des arpents poétiques insoupçonnés, il me plaît à croire que cette région située au nord-est du pays du sourire et des orchidées est restée longtemps méconnue, au point d'être ignorée. Ma pensée vagabonde me porte à imaginer que l'Isaan n'a sans doute figuré sur aucune carte jusqu'à récente date. Symbole de notre ère digitale, Google maps n'a fait que survoler cette contrée très énigmatique. Sans s'y arrêter. Non qu'elle soit dangereuse mais, de fait, c'est une destination nimbée de mystère.

Tribulation mythique. Périple enchanté. Les drones de repérage ont tourné de l'œil électronique à capter la beauté saisissante de ces étendues planes, à perte de vue, seulement contrariées çà et là par des massifs surgis d'on ne sait où. Répétitif mais envoûtant. Au hasard d'une découverte échevelée, soudain un relief insolite toise des vallées verdoyantes. Des lieux époustouflants comme le Hin Sam Wan (Three Whales Rock, le Rocher des Trois Baleines) à Beung kan. Littéralement, les bizarreries géologiques abondent.

De même, les sites archéologiques dont le réputé Ban Non Wat dans la Mun Valley de Khorat alternent avec d'autres splendeurs parmi lesquelles le lac aux lotus rouges de Kumphawapi, non loin de Udon Thani. Le regard inquisiteur est absorbé, avalé, englouti comme dans une pérégrination hypnotique. Désormais destination prisée, l'Isaan, territoire enserré entre le Laos et le Cambodge se love dans la boucle imposante du Mékong, fleuve majestueux qui irrigue un panorama ample et rustique. Vingt provinces rassemblent près de vingt-cinq millions d'âmes rudes et fières.

Au siècle dernier, certains voyageurs occidentaux particulièrement intrépides s'étaient aventurés dans cette grande région du nord-est. Ils avaient découvert un pays en soi. Et n'en sont jamais revenus. L'hypothèse la plus optimiste prétend qu'ils ont rencontré l'amour. Et s'y sont établis à vie. Beaucoup se sont glissés avec délectation dans ce décor de rizières piquetées de palmiers. On les aperçoit parfois, ces Farang en soif d'authenticité, murmurant à l'oreille des buffles placides, robe grise et naseaux fumants, avec lesquels ils partagent une forme de symbiose propre à cet environnement agreste.

Le rudimentaire considéré comme essentiel. Ici règne un enchevêtrement de damiers liquides où les " chawnaa " (prononcer tchaonaa, paysans) chérissent leurs cultures nourricières. Les engins mécanisés étrangement bariolés appelés e-ten (itène) vrombissent aux aurores sur des chemins boueux de couleur ocre. On est au cœur de l'un des greniers alimentaires de l'Asie du Sud-Est, là où les gestes immémoriaux scandent la condition humaine depuis la profondeur des temps. Planter, repiquer, désherber, récolter...quelques gestes d'une liturgie minutieusement codifiée. C'est à ce prix que pousse le Thai Hom Mali, sorte de Rolls Royce dans la catégorie riz au jasmin. Dans les parcelles inondées, séparées par de petites digues en mottes de terre, les corps ploient, se courbent mais toujours redressent l'échine. On patauge, on rit, on scande. Harnachés de la tête aux pieds, coiffés d'un chapeau de paille iconique pour se protéger de la morsure implacable du soleil.

Les travaux des champs sont aussi ponctués de pauses joyeuses et vociférantes, le temps d'avaler une cuisine rustique, ô combien succulente et roborative. Il n'est pas rare que tout un village se retrouve au coude-à-coude, assis à même le sol autour d'une natte tressée. C'est à qui engloutira le " som tam" (plat traditionnel très populaire à base de salade de papaye verte) le plus incendiaire. La brûlure des piments rouge vif est à peine adoucie par la chair fondante de minuscules poissons grillés et surtout par l’indispensable “ kaw niaw " (kao niao) le riz gluant que l'on malaxe à pleines mains. Sous les doigts naissent des boulettes qu'il faut humecter dans un assortiment de sauces. Trône en majesté, le " nam prik plaa ra ", cette pâte de poisson fermenté à l'origine de brasiers mémorables. Seules les bouches ignifugées surmontent une telle épreuve.

Pour se donner du cœur à l'ouvrage, les gosiers accueillent de longues rasades d'alcool de riz à 40°, genre Ya Dong ou Lao Khao. La bière Chang coule à flots. Par souci de coquetterie, les hommes ajustent le "pa kao ma " (sarong local) chamarré qui enserre les reins avant de reprendre le labeur harassant. Quand l'astre suprême signifie qu'il a assez rayonné pour la journée, faisant mine d'aller se coucher sur la ligne de crête, le petit peuple industrieux des campagnes plie bagages et rentre au bercail. Fourbu mais rasséréné à l'idée du travail accompli.

Vient l'heure des ablutions au côté d'énormes jarres remplies à ras bord. L'eau étonnamment fraîche apaise les maux du corps. Invariablement, de soir en soir, les hameaux s'animent. Dans les cases sur pilotis, on est scotché devant la télé pour regarder le dernier " la korn " (prononcer la gone) sorte de feuilleton centré sur des histoires lacrymales à souhait. Attraction majeure de la chaine 7. Peu importe l'épisode en cours, les pûyin (pouyine, filles) au cœur pur, grandies dans les prés, sont toujours trahies par les puchai (poutchaye, garçons) à l'infidélité légendaire dont la seule aspiration est de gagner la ville aux mille tentations.

Au dehors, les crapauds coassent. Les insectes, organisés en chorales inépuisables, déchirent l'obscurité de leur cliquetis limite horripilant. On refait le monde entre voisins mais la nuit d'encre finit inévitablement par avoir raison des âmes vaillantes. Extinction des feux. Aux premières lueurs de l'aube, tandis que la rosée habille les fleurs, le ciel ressemble à une gigantesque flaque bleue, seulement encadrée par l'horizon avant que l'orage ne s'abatte dans l'après-midi. Nuages anthracites. Pluies diluviennes. La nature vibre ici comme une secousse tellurique. Force des éléments.

L'Isaan est une cosmogonie unique.

Patrick Chesneau, mars 2025

Article 1

Février 2025

Patrick nous fait l’honneur aujourd’hui de participer au lancement de notre site et c’est avec grand plaisir que nous publions ce texte qu’il a rédigé tout spécialement pour cette occasion.

Sourires, Somtam et Site internet

Cela donc fait un bail que Wat Arun et la tour Eiffel se saluent respectueusement. Sabai Sabai. Deux symboles dialoguent à distance.