Coup d'œil sur l'Isan

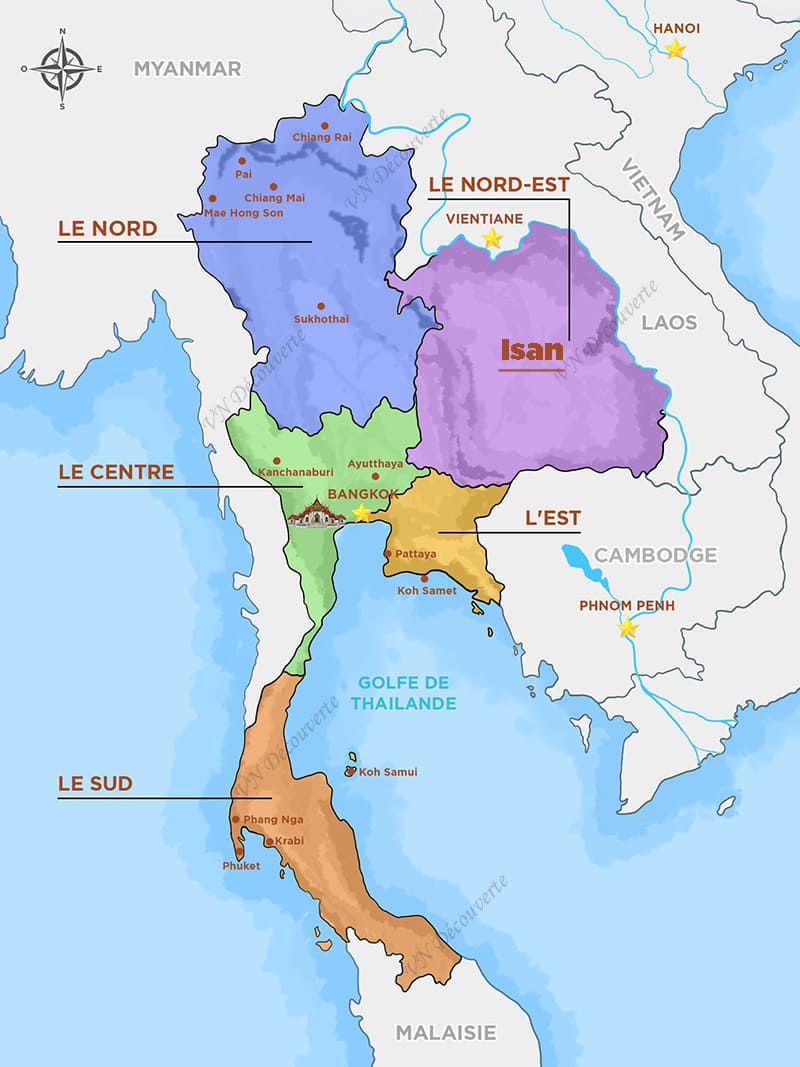

L’Isan, région du nord-est de la Thaïlande,

séduit par son authenticité et sa discrétion, loin des grands circuits touristiques.

Cette page rassemble des articles variés qui mettent en lumière ses territoires, sa culture, ses traditions et son quotidien. Un regard attentif sur une région profondément humaine, riche de diversité et de simplicité, telle qu’elle se vit au fil des rencontres et du temps.

29 Janvier 2026

Buriram, quand l’Isan fait rugir les moteurs

Au cœur de l’Isan, là où les rizières s’étendent à perte de vue et où le temps semblait, jusqu’à récemment,

suivre le rythme des saisons plutôt que celui des chronomètres, s’élève une structure inattendue.

À Buriram, province longtemps associée à l’agriculture et à une certaine discrétion, le vrombissement des moteurs est venu bousculer les habitudes.

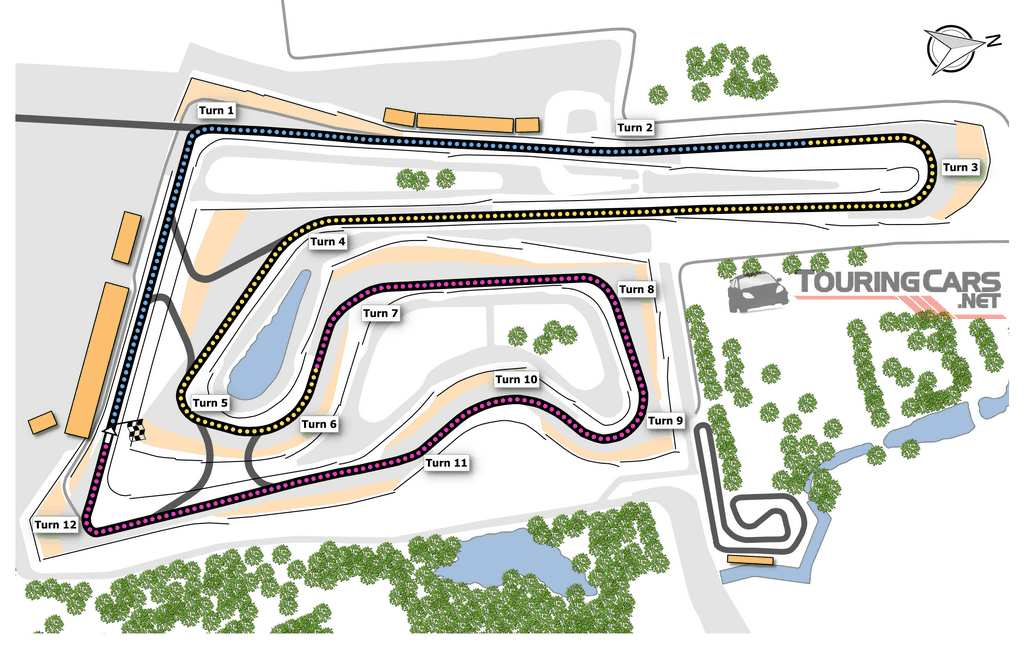

Le Chang International Circuit, inauguré en 2014, raconte à sa manière une autre histoire de la Thaïlande contemporaine : celle d’un territoire qui refuse de rester en marge.

À Buriram, province longtemps associée à l’agriculture et à une certaine discrétion, le vrombissement des moteurs est venu bousculer les habitudes.

Le Chang International Circuit, inauguré en 2014, raconte à sa manière une autre histoire de la Thaïlande contemporaine : celle d’un territoire qui refuse de rester en marge.

Buriram n’est pas Bangkok. Ici, pas de gratte-ciel ni de trafic incessant.

Et pourtant, c’est bien dans cette région du nord-est thaïlandais que s’est imposé

l’un des circuits de sport mécanique les plus réputés d’Asie.

À l’origine de ce projet se trouve Newin Chidchob, figure politique majeure de la province. Convaincu que le sport pouvait devenir un levier de développement régional, il a porté l’ambition de faire entrer Buriram sur la scène internationale.

À l’origine de ce projet se trouve Newin Chidchob, figure politique majeure de la province. Convaincu que le sport pouvait devenir un levier de développement régional, il a porté l’ambition de faire entrer Buriram sur la scène internationale.

Newin Chidchob

Pour beaucoup de Thaïlandais, Buriram cesse alors d’être un simple point sur la carte : la province entre dans l’imaginaire collectif. Le circuit transforme aussi le paysage économique local. Hôtels, restaurants, transports, emplois temporaires ou durables : le sport agit comme un catalyseur. Pourtant, cette modernité n’efface pas l’âme de l’Isan. Les marchés, les temples, la langue locale et la cuisine restent omniprésents. Le Chang International Circuit ne remplace pas Buriram : il s’y est greffé.

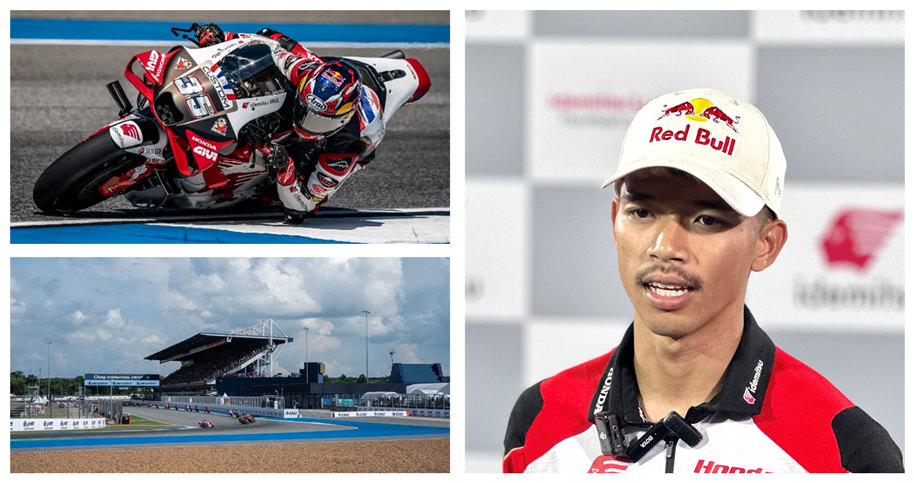

Somkiat Chantra (thaï : สมเกียรติ จันทรา), né le 15 décembre 1998 à Chonburi, est un pilote de vitesse moto thaïlandais. En 2025, il rejoint l'équipe LCR Honda en MotoGP

Marc Márquez a dominé le week-end du MotoGP à Buriram (Thaïlande) en mars 2025

À Buriram, entre le chant des geckos au crépuscule et le rugissement des moteurs, l’Isan continue d’écrire son histoire — à sa manière.

Thierry

13 Octobre 2025

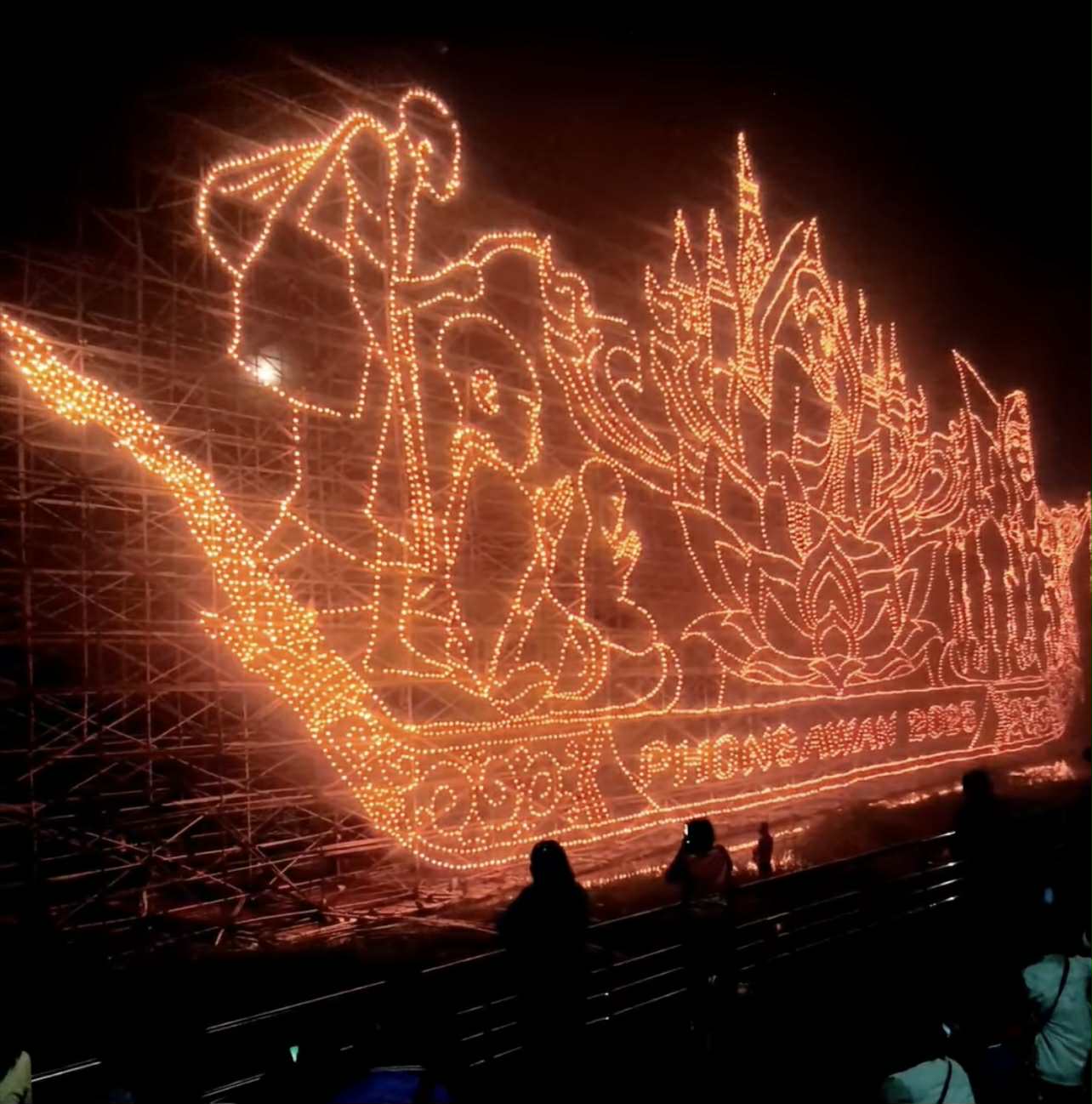

Nakhon Phanom, la nuit où le Mékong s’embrase de lumière

Nakhon Phanom, Thaïlande.

Sur la rive orientale du Mékong, face au Laos, la ville s’éveille doucement sous la lueur dorée du couchant.

En cette soirée d’octobre, l’air est chargé d’encens, de rires, de ferveur. C’est Ok Phansa, la fin du carême bouddhique.

Et ici, à Nakhon Phanom, cette nuit n’est pas une nuit comme les autres — c’est celle du Lai Ruea Fai, le festival des bateaux illuminés.

Les rives sont noires de monde. Les familles, les moines, les voyageurs venus de tout le pays se pressent pour voir le Mékong devenir un fleuve de feu et de foi.

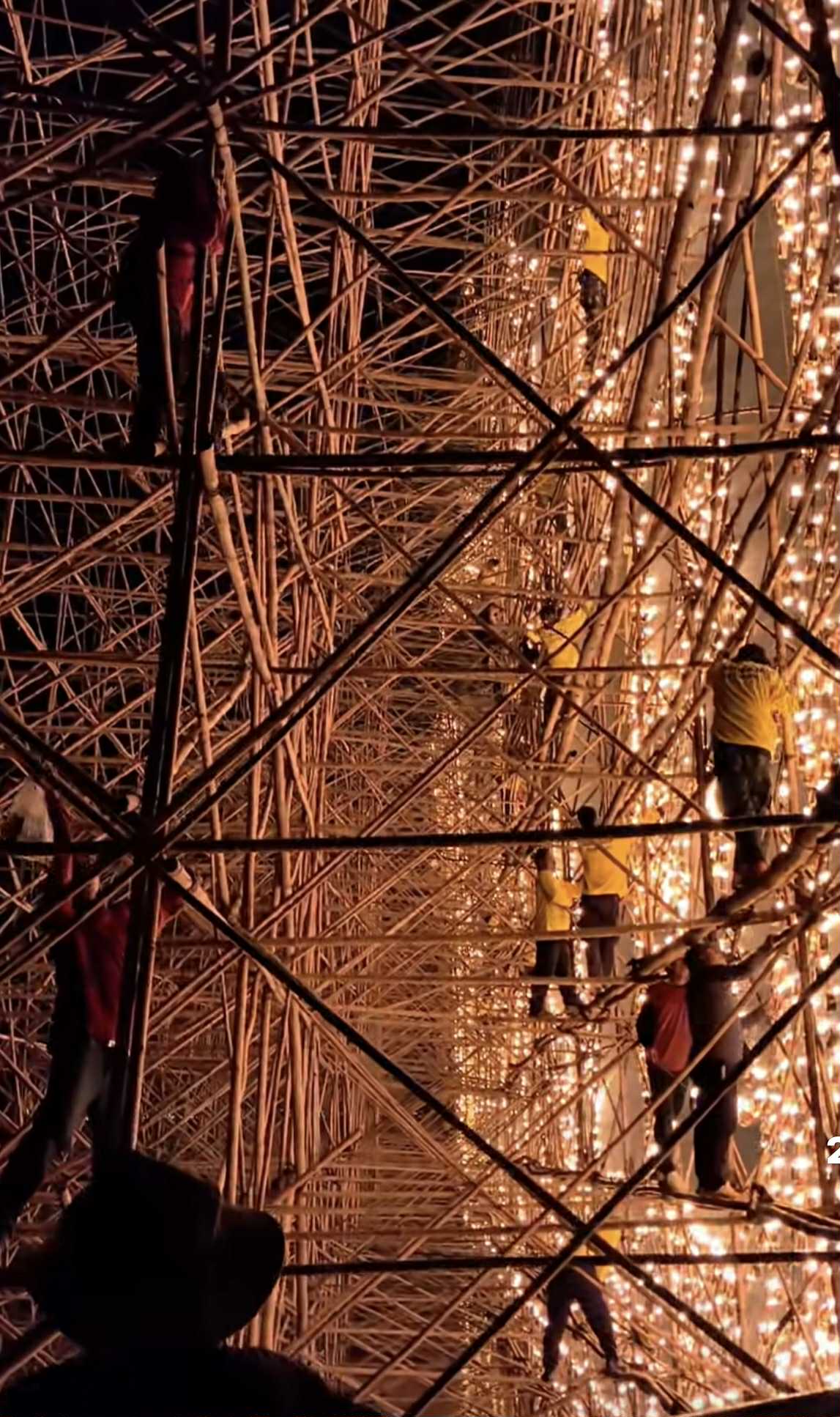

Les tambours résonnent, les chants s’élèvent, et déjà, au loin, on distingue les premières silhouettes des bateaux sacrés : immenses, tressés de bambou, couverts de fleurs, de bougies et de prières.

Une offrande à la lumière

Ici, chaque bateau est un vœu, une prière flottante.

Les habitants les construisent pendant des semaines, avec patience et dévotion.

Quand la nuit tombe, ces embarcations s’élancent sur le Mékong, leurs flammes se reflètent sur l’eau noire, formant une procession lumineuse qui semble sans fin.

C’est un hommage au Bouddha, un acte de gratitude et de purification.

Les bougies symbolisent la sagesse qui dissipe l’obscurité de l’ignorance, tandis que les fleurs et les encens emportent les mauvaises actions passées.

Les anciens disent que lorsque la lumière du bateau rejoint le courant, le fleuve emporte aussi les peines, les regrets, les fautes du cœur.

Le Mékong, miroir du sacré

Face au spectacle, le Mékong devient une mer de lumière.

Des centaines de flammes dérivent lentement, portées par le vent et la foi.

Les temples résonnent de prières, les enfants agitent des lanternes en papier, et les reflets dorés dansent sur les visages émerveillés.

De l’autre côté, sur la rive laotienne, les habitants répondent par des chants et des cierges.

Pendant quelques heures, les deux pays ne font plus qu’un seul rivage : unis par le fleuve, la tradition et la lumière.

Entre religion et célébration

Le Lai Ruea Fai n’est pas seulement un rituel : c’est une fête vivante.

Dans les rues, les stands de nourriture s’alignent, riz gluant, curry, fruits tropicaux, desserts de coco — tandis que les danses folkloriques se succèdent.

Des feux d’artifice éclatent parfois dans le ciel, comme pour répondre aux flammes du Mékong.

Pourtant, malgré l’effervescence, une forme de silence sacré persiste.

Chaque spectateur sait que, derrière la beauté du spectacle, se cache quelque chose de plus profond : la reconnaissance d’un cycle qui s’achève, la gratitude envers le Bouddha, et l’espérance d’un renouveau intérieur.

La foi comme flamme éternelle

Tard dans la nuit, lorsque les derniers bateaux disparaissent au loin, il ne reste sur l’eau que quelques bougies flottantes, tremblantes, comme des étoiles fatiguées.

Les chants s’apaisent, les familles se dispersent, mais le Mékong garde la mémoire de la lumière.

Car ici, à Nakhon Phanom, le fleuve n’est pas seulement un passage d’eau, c’est un passage d’âme.

Et tant que des hommes continueront d’y confier leurs prières de feu, le Mékong, chaque année, se souviendra qu’il fut, un soir, le reflet du ciel.

13 Septembre 2025

Quand la France et la Thaïlande travaillent ensemble : l’aventure paléontologique en Isan

À l’occasion des 340 ans de relations France–Thaïlande, un membre de TIF souhaite vous faire découvrir un pan méconnu mais fascinant de cette coopération : la découverte et l’étude des dinosaures en Isan, une aventure scientifique qui mêle terrain, musées et échanges humains.

L’histoire des sciences regorge d’exemples de collaborations internationales, et la paléontologie n’y échappe pas. Cette discipline s’intéresse aux fossiles – restes ou traces d’organismes anciens – pour reconstituer l’évolution de la vie et des environnements au fil des millions d’années d’existence de la Terre. La Thaïlande et la France ont tissé au sein de cette discipline, au fil des décennies, un partenariat solide et particulier. Ici, nous nous concentrerons sur un chapitre précis de cette aventure scientifique : les missions menées sur les environnements du Mésozoïque, cette ère géologique qui s’étend de 250 à 65 millions d’années et qui correspond à « l’âge des dinosaures ». Il y sera plus particulièrement question des formations qui composent le vaste plateau de Khorat.

L’histoire des sciences regorge d’exemples de collaborations internationales, et la paléontologie n’y échappe pas. Cette discipline s’intéresse aux fossiles – restes ou traces d’organismes anciens – pour reconstituer l’évolution de la vie et des environnements au fil des millions d’années d’existence de la Terre. La Thaïlande et la France ont tissé au sein de cette discipline, au fil des décennies, un partenariat solide et particulier. Ici, nous nous concentrerons sur un chapitre précis de cette aventure scientifique : les missions menées sur les environnements du Mésozoïque, cette ère géologique qui s’étend de 250 à 65 millions d’années et qui correspond à « l’âge des dinosaures ». Il y sera plus particulièrement question des formations qui composent le vaste plateau de Khorat.

Le plateau de Khorat : un livre d’histoire géologique

Le plateau de Khorat – dont le nom vient de l’abréviation de Nakhon Ratchasima – correspond à la région nord-est de la Thaïlande, mieux connue sous le nom … d’Isan ! Un espace délimité par des barrières naturelles qui, montagnes, fleuve Mékong, contrôlent l'accès vers et depuis la zone.

Sur le plan géologique, le plateau est constitué d’un ensemble de couches sédimentaires qu’on appelle le groupe de Khorat. Cinq formations principales, toutes riches en fossiles, s’y superposent. Elles datent de la fin du Jurassique et du début du Crétacé, et reposent elles-mêmes sur des formations du Trias, elles aussi fossilifères. Ces dépôts, issus d’anciens réseaux de rivières, ont conservé une biodiversité fossile exceptionnelle qui fait aujourd’hui de l’Isan l’un des hauts lieux de la paléontologie mondiale.

Les missions franco-thaïes : origines et cadre scientifique

D’un point de vue scientifique, les missions franco-thaïes ont eu un rôle fondateur pour l’étude des vertébrés mésozoïques en Asie du Sud-Est. Non seulement elles ont permis la découverte et la description de nombreuses espèces de dinosaures et autres vertébrés, mais elles ont aussi contribué à créer de véritables institutions locales : musées de sites, collections scientifiques et centres de recherche, aujourd’hui installés au cœur de l’Isan.

Sur le plan institutionnel, ces missions ont beaucoup évolué au fil des trente dernières années. Dans leur forme la plus récente, ces missions ont été intégrées au Réseau International de Recherche PalBioDiv-ASE, un cadre ayant permis depuis 2019 de poursuivre et d’amplifier cette belle histoire de coopération scientifique.

Ainsi, j’emploierai le terme de “mission franco-thaïe” pour désigner l’ensemble des recherches menées sur les paléoenvironnements du Mésozoïque – du Trias au Crétacé – qui composent le plateau de Khorat.

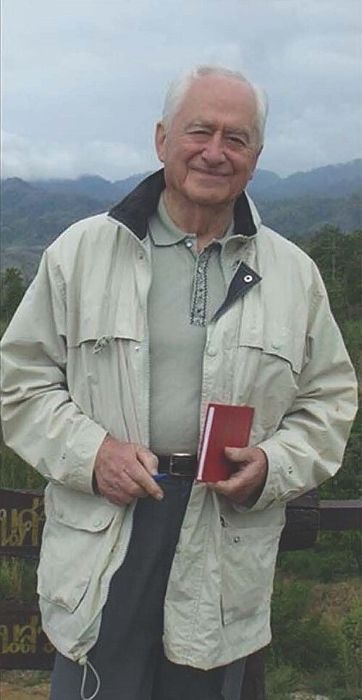

Il convient également de rappeler que la France et la Thaïlande ont collaboré dans d’autres contextes paléontologiques. Certaines missions se sont intéressées à des périodes plus récentes, comme celles initiées par le Dr Jean-Jacques Jaeger et le Dr Yaowalak Chaimanee, tandis que d’autres plongent encore plus loin dans le temps, avec notamment les travaux fondateurs du Dr Henry Fontaine, pionnier de la paléontologie en Asie du Sud-Est, qui fut brièvement notre mentor et auquel nous rendons toujours un hommage ému.

Il convient également de rappeler que la France et la Thaïlande ont collaboré dans d’autres contextes paléontologiques. Certaines missions se sont intéressées à des périodes plus récentes, comme celles initiées par le Dr Jean-Jacques Jaeger et le Dr Yaowalak Chaimanee, tandis que d’autres plongent encore plus loin dans le temps, avec notamment les travaux fondateurs du Dr Henry Fontaine, pionnier de la paléontologie en Asie du Sud-Est, qui fut brièvement notre mentor et auquel nous rendons toujours un hommage ému.

Les premières découvertes

Tout commence en 1976. Lors d’une campagne de prospection pour évaluer le potentiel en uranium dans la région de Phu Wiang, Sudham Yaemniyom, géologue du Département des Ressources Minérales, découvre un morceau d’os dans le lit d’un ruisseau, le Huai Pratu Tima. Cette prospection se faisait en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique et les services géologiques américains mais pour des raisons en partie dues au hasard des rencontres, c’est le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris qui identifiera la trouvaille : il s’agissait d’une portion distale du fémur gauche d’un dinosaure sauropode.

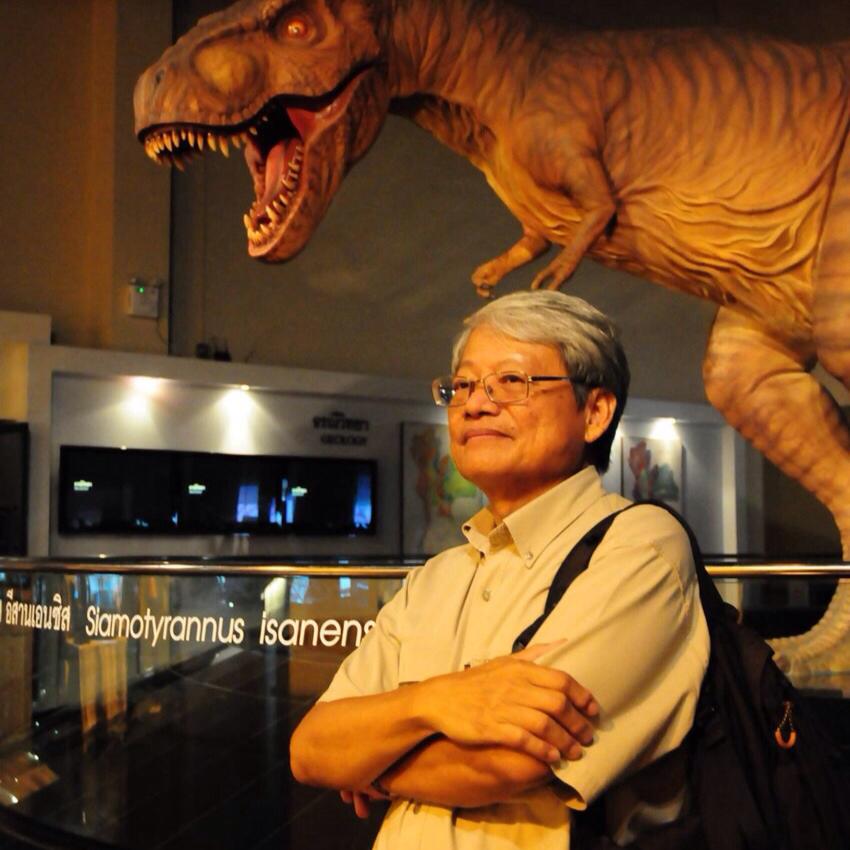

Quelques années plus tôt, en 1974, un jeune diplômé de l’Université de Chiang Mai, Varavudh Suteethorn, rejoint la Division des études géologiques du Département des Ressources Minérales. Rapidement, il devient un spécialiste de la géologie de l’Isan et sa cartographie de la région permet de mettre au jour de nombreux sites fossilifères, jetant les bases de la majorité des découvertes paléontologiques en Thaïlande.

La première collaboration officielle entre la France et la Thaïlande voit le jour en 1980 avec le Thai-French Paleontological Project, qui réunit, parmi d’autres, Varavudh Suteethorn et le Dr Éric Buffetaut. De cette rencontre naît une amitié solide et une série de missions et d’échanges consacrés à l’étude des grands vertébrés mésozoïques, qui se poursuivent jusqu’à aujourd’hui.

Une longue aventure

Cette collaboration a été riche en événements et en découvertes. Plutôt que de dresser une liste exhaustive, je vous propose de revenir sur quelques dates marquantes qui ont jalonné cette aventure scientifique.

- 1989 : la princesse Maha Chakri Sirindhorn visite le site de Phu Wiang, province de Khon Kaen.

- 1994 : elle se rend sur le site à empreintes de dinosaures de Phu Luang, province de Loei. La même année, la fouille du site de Phu Kum Khao à Kalasin débute lors d’une mission franco-thaïe ; plus de 630 os de dinosaures sont découverts en deux ans, correspondant à au moins six grands sauropodes du début du Crétacé.

- 1994 : publication de la découverte de Phuwiangosaurus sirindhornae par Valérie Martin, Éric Buffetaut et Varavudh Suteethorn.

- 1999 : ouverture du musée de site de Phu Kum Khao, unique en Asie du Sud-Est pour présenter un squelette de dinosaure in situ.

- 2002 : découverte à Phu Nam Jum, province de Kalasin, d’une mare asséchée de la fin du Jurassique contenant plus de 200 poissons fossiles, principalement de l’espèce Thaiichthys buddhabutrensis.

- 2003 : mission franco-thaïe de cartographie de la carrière de Tha Uthen, le plus grand site à empreintes de dinosaures d’Asie du Sud-Est, à Nakhon Phanom.

- 2005 : célébration des 25 ans de la collaboration à Kalasin avec le ministre de l’Environnement et le consul de l’ambassade de France ; Une exposition itinérante voit le jour : “Dinosaurs of Thailand: 25 years of Thai-French palaeontological expeditions (1980–2005)”.

- 2006 : Varavudh Suteethorn reçoit le prix Skinner de la Society of Vertebrate Paleontology.

- Décembre 2008 : inauguration par la princesse Maha Chakri Sirindhorn du Musée Sirindhorn sur le site de Phu Kum Khao, le plus grand musée d’Asie du Sud-Est dédié à la paléontologie.

- 2008 : découverte du site de Phu Noi, province de Kalasin, une ancienne rivière de la fin du Jurassique ensevelissant crocodiles, dinosaures, tortues et requins d’eau douce. C’est aujourd’hui le site mésozoïque le plus riche d’Asie du Sud-Est.

- 2010 : une étude isotopique de spécimen en partie thailandais, révèle le mode de vie semi-aquatique des Spinosauridés.

- 2013 : publication de Chalawan thailandicus, un crocodile géant du début du Crétacé découvert en 2000 à Kham Phok, province de Mukdahan ; publication également de la faune d’hybodontes du Crétacé du groupe de Khorat, une famille unique de requins d’eau douce.

- 2015 : découverte des œufs de Phu Phok, province de Sakhon Nakhon : deux embryons de petit lézard vieux de 125 millions d’années, analysés au synchrotron de Grenoble.

- 2019 : symposium en l’honneur de la princesse Maha Chakri Sirindhorn pour célébrer les 10 ans du Musée Sirindhorn de Kalasin.

Plus qu’une aventure scientifique

Au-delà des fossiles, ces missions ont permis de tisser des liens humains forts et de former plusieurs générations de paléontologues thaïlandais. Elles montrent aussi l’importance de la coopération scientifique internationale : seule, aucune équipe n’aurait pu accomplir autant.

Quand on visite aujourd’hui le Musée Sirindhorn à Kalasin ou qu’on marche sur les sentiers de Phu Wiang, on mesure l’ampleur de ce travail commun. L’Isan est devenu, à sa manière, une terre de dinosaures… et un haut lieu de la paléontologie mondiale, et la France n’y est pas étrangère.

Sur le plan scientifique, ces missions ont été fondamentales pour l’étude des vertébrés en Asie du Sud-Est. Elles ont permis la découverte et la description d’un grand nombre d’espèces et ont contribué à la création de musées de site et de collections locales. En Isan, trois structures majeures témoignent de cet héritage :

- Le Musée Sirindhorn de Kalasin, premier musée de paléontologie d’Asie du Sud-Est ;

- Le Centre de recherche et d’éducation de l’Université de Mahasarakham ;

- Le Musée des Dinosaures de Phu Wiang, à l’est de Khon Kaen.

Sur le plan institutionnel, ces missions ont évolué au fil des années.

En 2019, elles furent intégrées au Réseau International de Recherche (IRN) PalBioDiv-ASE, dirigé par le Dr Valéry Zeitoun, un cadre qui a permis de poursuivre et d’amplifier cette coopération scientifique.

Parmi les acteurs historiques de l’IRN, on compte :

D’autres institutions ont rejoint plus récemment les missions, comme le Centre de Recherche en Paléontologie de Paris (UMR7207) avec le Dr Ronan Allain et le Dr Jean-Sébastien Steyer, ou le Northern Institute of Petrified Wood and Mineral Resources de l’Université Rajabhat de Nakhon Ratchasima avec le Dr Wilailuck Naksri. Il faut également mentionner le Muséum d’Histoire Naturelle de Copenhague, qui a été un acteur majeur de la collaboration pendant de nombreuses années.

- L’Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier (UMR5554) : avec entre autres le Dr Julien Claude, aujourd’hui en poste à l’IRD de Bangkok

- Le Laboratoire d’Écologie des Hydrosystèmes Naturels Anthropisés, Université Claude Bernard Lyon (UMR5023) : avec le Prof. Gilles Cuny et le Dr Marc Philippe.

- Le Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planète et Environnement (UMR5276) : avec le Dr Jeremy Martin et le Dr Romain Amiot

- Le Laboratoire de Géologie de l’École Normale Supérieure (UMR8538) : avec le Dr Éric Buffetaut, fondateur des missions franco-thaïes

- Le Centre de Recherche et d’Éducation de l’Université de Mahasarakham : avec le Prof. Mongkol Udchachon, le Prof. Varavudh Suteethorn, le Dr Suravech Suteethorn, le Dr Haiyan Tong, le Dr Bouziane Khalloufi et Mme Tida Liard co-autrice de ce billet.

- Le Département de Biologie, Faculté des Sciences, Université de Mahasarakham : avec le Dr Uthumporn Deesri et le Dr Komsorn Lauprasert.

- Le Musée Sirindhorn de Kalasin : avec le Dr Phornphen Chantasit

- Le Département de Géologie et Paléontologie, Muséum de Genève : avec le Dr Lionel Cavin.

Pour des raisons historiques, l’Université de Khon Kaen n’a jamais été directement associée à ces missions, mais la ville a accueilli en novembre 2022 le 6ᵉ Congrès International de Paléontologie.

Le Dr Varavudh Suteethorn a désormais pris sa retraite, mais il reste pleinement actif en tant que chargé de cours et chercheur associé au Centre de recherche et d’enseignement paléontologique de l’Université de Mahasarakham.

Il a fait récemment la une de nombreux médias thaïlandais à l’occasion de la réouverture des fouilles du Parc national de Phu Wiang (Khon Kaen) et des nouvelles découvertes qui y ont été réalisées. De son côté, le Dr Éric Buffetaut, désormais à la retraite en Normandie, poursuit toujours ses recherches en Asie du Sud-Est et dans le sud de la Chine.

Une collaboration toujours vivante

Même si les missions de terrain ont pu ralentir durant et après la crise de la Covid, la collaboration n’a jamais cessé. Les publications continuent de paraître et les échanges scientifiques restent actifs, avec notamment la venue d’étudiants et de chercheurs au sein et depuis le Centre de Recherche de Mahasarakham.

Pour mieux saisir l’ampleur et la richesse actuelle de cette collaboration franco-thaïe, il est utile de présenter quelques-uns des principaux acteurs qui ont contribué aux missions paléontologiques en Isan. Cette liste n’est pas exhaustive et le nombre de collaborateurs a beaucoup varié au fil des années. Mais elle illustre la diversité des spécialistes impliqués et la profondeur des liens scientifiques établis au fil des années.

Pour ce qui est des acteurs francophones encore en poste actuellement, on peut les regrouper en trois catégories :

1. Ceux qui ont occupé un poste à l’Université de Mahasarakham en Thaïlande (par ordre chronologique) :

- Dr Gilles Cuny – biologiste, spécialiste des requins, professeur au Laboratoire d’écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés (LEHNA), Université Claude Bernard Lyon 1

- Dr Lionel Cavin – biologiste, spécialiste des poissons, chef du département de géologie et paléontologie, Muséum d’Histoire Naturelle de Genève

- Dr Julien Claude – biologiste, spécialiste des tortues, maître de conférences à l’Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier (ISEM)

- Dr Jeremy Martin – géochimiste, spécialiste des crocodiles, chargé de recherche CNRS, Laboratoire de géologie de Lyon

- Dr Arnaud Filoux – paléo-archéologue, spécialiste des paléofaunes, freelance

- Bouziane Khalloufi – biologiste, spécialiste des poissons

- Haiyan Tong – biologiste, spécialiste des tortues

- Romain Amiot – géochimiste, spécialiste des dinosaures, chargé de recherche CNRS, Laboratoire de géologie de Lyon

- Vincent Fernandez – spécialiste des thérapsides et des embryons fossiles, Natural History Museum, London

- Marc Philippe – paléobotaniste, spécialiste des arbres, enseignant-chercheur au LEHNA, Université Claude Bernard Lyon 1

1. Les chercheurs formés en France grâce à des bourses :

- Dr Phornphen Chantasit – actuellement au Département des Ressources Minérales à Kalasin, doctorat à l’Université Claude Bernard Lyon 1 dans les années 2000

- Dr Suravech Suteethorn – département de Biologie, Université de Mahasarakham, doctorat à l’Université de Montpellier dans les années 2000

- Dr Uthumporn Deesri – département de Biologie, Université de Mahasarakham, post-doctorat en France via une bourse de l’Ambassade, années 2010

- Mme Tida Liard – Ayant travaillé au Département des Ressources Minérales, et maintenant chercheuse associée à l’Université de Mahasarakham, deux séjours de formation au musée des dinosaures d’Espéraza en 2007 et 2008

- Dr Wilailuck Naksri – Northern Institute of Petrified Wood and Mineral Resources, Université Rajabhat de Nakhon Ratchasima, séjours de formation à Montpellier.

- Dr Komsorn Lauprasert – département de Biologie, Université de Mahasarakham, encadrant lors de séjours d’étudiants thaïlandais en France.

Une histoire scientifique partagée

Ce pan de l’histoire franco-thaïe, bien que méconnu du grand public, illustre parfaitement la nature, la richesse et la longévité des échanges qui ont pu exister entre les deux pays.

Alors que la France et la Thaïlande célèbrent 340 ans de relations diplomatiques, relations que l'on peine parfois, en tant qu’enseignant, à illustrer sur la durée, il devient essentiel de souligner le caractère unique et exemplaire de cette collaboration.

Elle ne s’inscrit pas dans une histoire post-coloniale, comme c’est trop souvent le cas avec la coopération scientifique française. Cela en fait une relation relativement équitable, saine et surtout productive.

Ces missions ont contribué à la connaissance scientifique à l’échelle internationale et ont parfois suscité l’envie d’autres pays asiatiques qui ne bénéficient pas d’une telle histoire commune. Valoriser cette collaboration, c’est reconnaître l’importance d’un patrimoine scientifique partagé, fruit de décennies de travail et d’échanges humains entre chercheurs français et thaïlandais.

Romain Liard, collaborateur et membre des missions depuis 2007

Terres d'Isan et de France

En espérant vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir le patrimoine scientifique et culturel hérité de cette collaboration unique.

26 Janvier 2025

En avant-première, À la rencontre de l’Isan.

C’était au 18ème siècle, alors que la France octroyait au Royaume du Siam une partie du Laos, que naissait cette grande région aujourd’hui connue sous le nom d’Isan. Ses habitants y ont conservé les attributs culturels de ce pays devenu voisin, en particulier la langue et la cuisine. Résolument discrète, elle recèle pourtant d’un joyau, fruit d’une tradition ancestrale, que ses artisans, travailleurs assidus et accueillants, ont à cœur de partager avec le visiteur qui s’aventure hors des sentiers battus. C’est ainsi qu’au détour d’une ferme spécialisée, vous découvrirez les secrets de l’élevage des vers puis de la filature et du traitement de cette fibre merveilleuse à l’origine de créations prisées par le monde des arts et de la mode. Mais la Soie n’est pas la seule richesse de l’Isan laquelle offre aussi aux scientifiques un terrain de recherches et d’études sur la planète Terre telle qu’elle se présentait il y a quelques 150 millions d’années alors que la nature abritait dinos, brontos et autres tyrannosaures.

Il n’en faut pas plus à notre secrétaire général Romain pour délaisser sa chaire de ‘’Lecturer’’ de la langue française à l’université de Khon Kaen et vous faire partager sa passion pour ces visiteurs du matin de la création ; paléontologue averti il vous guidera sur les traces de ces sauropodes qui peuplaient ce haut plateau du Nord-Est de la Thaïlande. Puis, en compagnie de son épouse Tida, directrice du Musée Sirindhorn qui fait autorité dans toute l’Asie auprès des scientifiques et autres Spielberg, il vous présentera une rétrospective sur la grande famille de ces adorables monstres.

Et si votre esprit est repu de tant d’exploration et de beauté alors viendra le moment d’apprécier les spécialités gastronomiques de l’Isan, pourquoi pas un Som Tam, qui vient d’obtenir ses galons auprès du patrimoine de l’Unesco ou un Larb Moo cette salade de viande de porc parfumée au jus de citron, coriandre et chili.

C’est ce dont nous menace notre spécialiste des dinosaures qui d’ici là aura revêtu sa livrée de maitre d’hôtel pour cette escapade riche en découvertes et en enseignements.

Cette excursion, organisée au mois d’avril 2025 pour l’association Bangkok Accueil, sera proposée aux membres de Terres d’Isan et de France plus tard dans le courant de cette année.