Allo, ici la terre!

➡️ Nous sommes ravis d’annoncer la collaboration de Cyrille Moyon, professeur certifié de Sciences de la Vie et de la Terre, qui animait les Rencontres Environnement à Kalasin les 17 et 18 août 2024, événement TIF ayant réuni à Kalasin une centaine d’écoliers et d’étudiants autour des enjeux écologiques.

Il prend désormais les rênes de la rubrique "Allo, ici la Terre", une série de 19 articles incisifs et captivants, répartis en 4 chapitres, pour explorer le fonctionnement de notre planète, l’équilibre des écosystèmes, l’importance de la biodiversité ainsi que l’urgence climatique.

Nous vous souhaitons bonne lecture et un grand merci à Cyrille pour son engagement dans ce projet stimulant !

Cyrille Moyon est professeur certifié de Sciences de la Vie et de la Terre, passionné par la transmission des savoirs et les enjeux environnementaux. Après plus de quinze ans d’enseignement en France, il s’est installé en Thaïlande où il poursuit son engagement pour l’éducation aux sciences de l’environnement. Son approche mêle rigueur scientifique et sensibilité pédagogique, avec une attention particulière portée à l’enseignement du réchauffement climatique et à la protection de la biodiversité.

Conférencier et auteur d’articles spécialisés occasionnel, Cyrille s’intéresse aux moyens de rendre la science accessible à tous, notamment à travers des actions d’éducation populaire en partenariat avec des associations franco-thaïes. Ses écrits, documentés et accessibles, explorent les grands défis écologiques de notre temps, des initiatives durables aux enjeux de conservation. Son objectif ? Inspirer une réflexion éclairée et encourager des actions concrètes en faveur d’un avenir plus soutenable.

Cycle 2 : Trésors naturels et menaces invisibles

Article 7

Les coraux de Surin Island : un paradis en sursis.

Pourquoi le réchauffement des océans met en péril ces joyaux sous-marins ?

Baie peu profonde et monticules coraliens, autour de Surin Island.

Crédit : Raweewat Tuntisavee

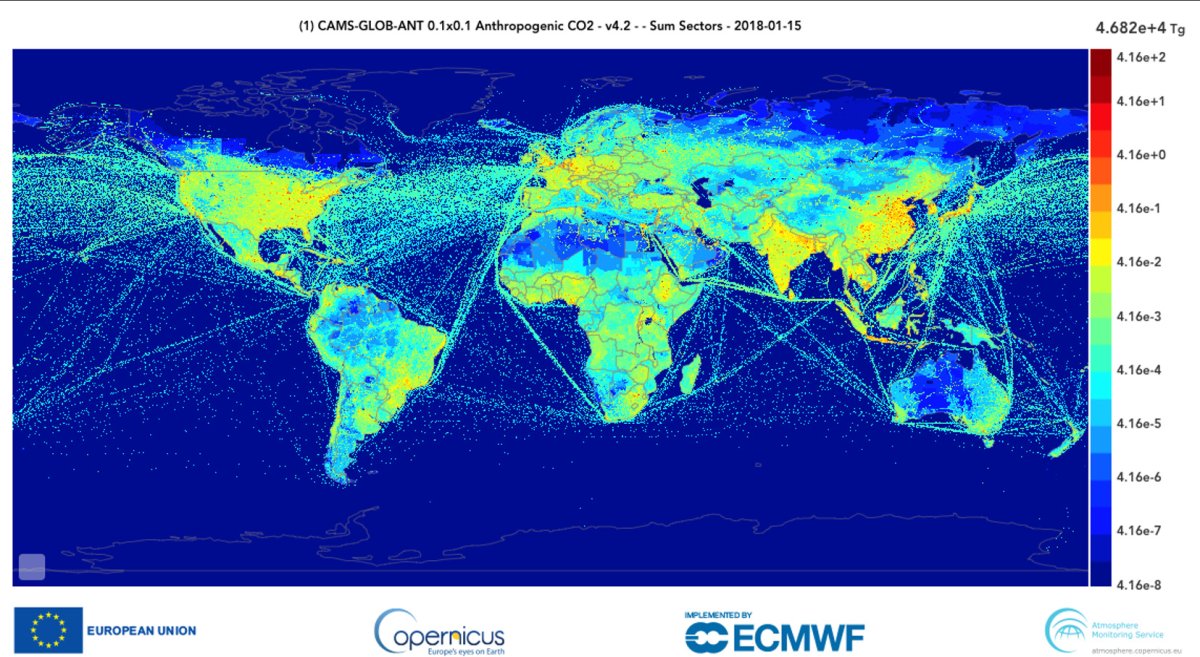

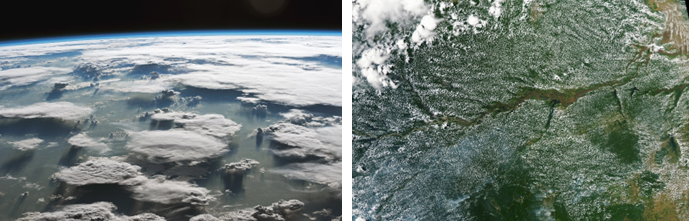

Plus haut, dans l’espace, les Garuda modernes que sont les satellites, veillent sur ces étendues océaniques et nous renvoient des signaux d’alarme. Quand la mer chauffe, les récifs pâlissent. Là où s'étendait jadis un monde flamboyant, un royaume de formes et de couleurs, la pierre blanchit, la vie se retire, la beauté se meurt lentement. Le paradis se transforme en un chuchotement d'agonie.

Des forêts de pierre

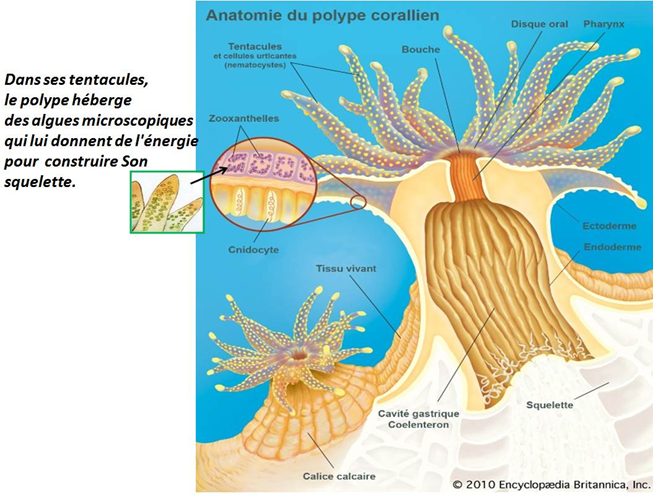

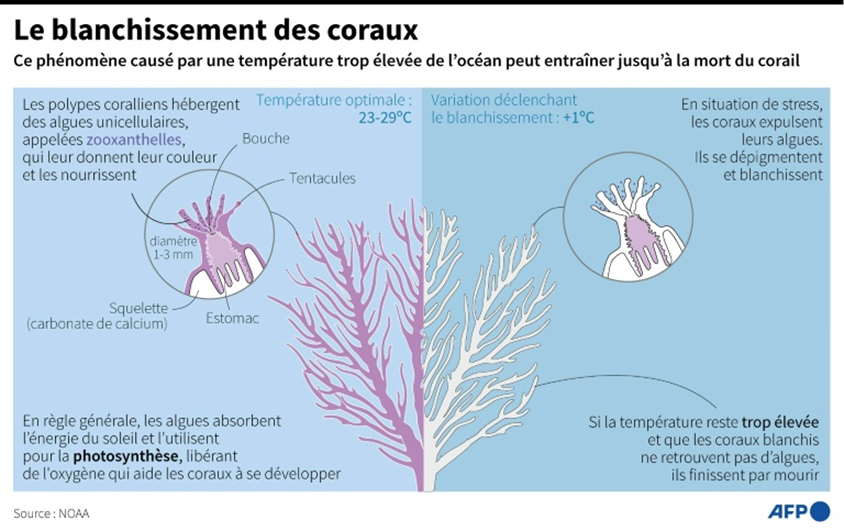

Un récif corallien, c’est comme une « forêt animale, sous-marine, calcifiée ». Chaque polype, minuscule animal translucide, bâtit, goutte après goutte, un empire de calcaire. Les coraux vivent en symbiose avec des algues microscopiques, les zooxanthelles, qui leur offrent nourriture et couleur. En échange, le corail les abrite dans son squelette. C'est un pacte millénaire, mais une alliance fragile.

Dessin représentant la structure des loges coralienne et l’anatomie d’un polype.

Source : Encyclopedia Britannica

Ces forêts de pierre, que sont les coraux d’eaux chaudes, nourrissent la vie : 25 % de la biodiversité marine mondiale dépend directement des récifs, bien que ceux-ci ne couvrent qu'à peine 1 % du plancher océanique. Les coraux protègent les côtes, filtrent l'eau, abritent les poissons et stockent du carbone. Ils sont comme des organes sensibles et nutritifs posés sur une partie de l’épiderme immergé de notre orange bleue.

L'alliance invisible

Attention cependant, le corail n'est pas une pierre. C'est une cité vivante bâtie par des milliers de polypes minuscules, chacun lié à ses zooxanthelles photosynthétiques. Ce pacte intime fournit jusqu'à 90 % de l'énergie du corail par conversion d’eau et de CO2 en matière organique grâce à l’énergie lumineuse.

Equation de la photosynthèse

Quand Garuda plane au-dessus de Surin, ce qu'il contemple n'est pas un décor figé mais une centrale solaire biologique. Chaque récif transforme la lumière en matière, le carbone dissous est aussi bien incorporé à l’architecture des récifs qu’à l’énergie produite à destination des habitants des loges calcaires. L'eau chaude est leur milieu de vie, leur berceau. Un récif respire, grandit, produit de la matière organique, s'autorépare. Et tout cela n’est possible que tant que l'équilibre de l’écosystème tient. Un équilibre qui résiste mal à la fièvre qui gagne de plus en plus fréquemment l’environnement marin.

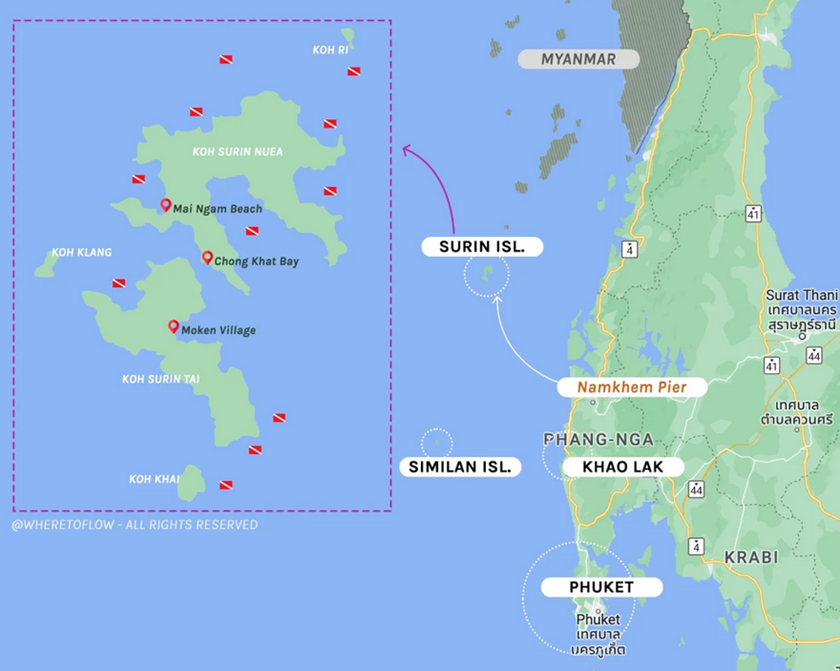

Surin, le sanctuaire de la mer d'Andaman

Situées à 60 kilomètres au large de la province de Phang Nga, les îles Surin forment un archipel d'une beauté saisissante : cinq îles principales entourées d'une mer turquoise, reliées par un réseau de courants qui assurent le brassage des larves et la régénération naturelle des coraux. Ce système océanique est un véritable corridor biologique, liant la Thaïlande aux archipels Mergui du Myanmar.

Localisation de Surin Island

Le grand blanchissement - Quand la température s’élève.

Il suffit parfois d'un écart presque imperceptible : +1 ou +2 °C au-dessus du maximum saisonnier. Pour l'algue, la photosynthèse devient toxique. Des radicaux libres s'accumulent. Le corail, pour survivre, expulse ses partenaires. Les pigments disparaissent. Le squelette blanc apparaît. C'est le blanchissement.

À Surin, lors de l'épisode El Niño de 2010, une anomalie thermique de +2,3 °C pendant 11 semaines a tué près de 80 % des coraux branchus (Acropora), les architectes du récif. Ce ne fut pas une tempête, mais une cuisson lente. La couverture corallienne a chuté de 40 % ; certaines espèces, comme Acropora formosa, ont disparu localement. La forêt sous-marine n'a pas brûlé : elle a été stérilisée par la chaleur.

L'histoire s'est répétée en 2016, en 2019, puis à nouveau en 2023, lors d'un pic thermique record. Chaque fois, le temps de rétablissement s'allonge. Les scientifiques observent une chute de la diversité génétique des symbiontes d'environ 30 %. Or, cette diversité est la clé de la résilience : moins il y a de types d'algues, moins les coraux peuvent s'adapter à la chaleur.

Stress thermique et niveau d’alerte concernant le blanchissement des coraux du 16 avril au 14 juillet 2024.

Source : NOAA

L'autre attaque : l'eau qui change de goût

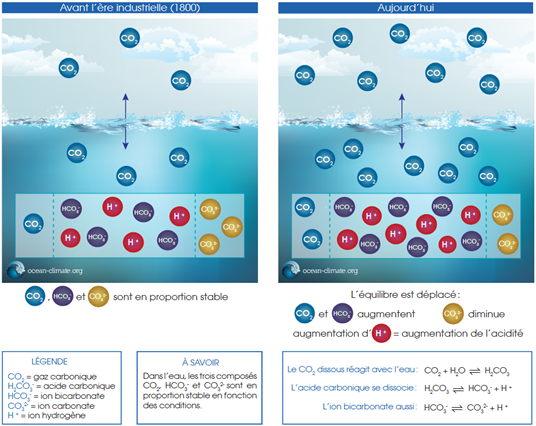

Mais la chaleur n'est qu'un des fléaux. L'océan absorbe environ un quart du CO₂ humain. Dissous, ce gaz devient acide carbonique. Les protons libérés capturent les ions carbonate, indispensables à la fabrication du squelette en aragonite. Autrement dit : on retire les briques pendant que le bâtiment est encore occupé.

Mécanisme chimique de l’acidification des océans

Source :Océan & Climat

Le chaos à trois têtes, définis par les biologistes

- La chaleur épuise le métabolisme.

- L'acidité ronge l'ossature.

- La désoxygénation étouffe la respiration, car l'eau chaude retient moins d'oxygène.

Le récif perd sa résilience, sa capacité à guérir après une blessure. Sans coraux, les poissons perdent leur abri. Dans les zones blanchies, les populations récifales chutent de 50 à 80 %. Le palais devient morne plaine. Les tortues, les raies manta, les poissons-perroquets que Garuda surveille d'en haut voient leur royaume se contracter. Ce que le touriste découvre après quelques immersions n’est pas qu’un problème esthétique, c’est surtout la traduction visuelle d’un effondrement fonctionnel systémique.

Protection et régénération.

Tout n'est pas perdu ! Depuis 2016, le Département des Parcs nationaux, de la Faune et de la Flore de Thaïlande (DNP), en collaboration avec des chercheurs et des ONG, a mis en place des zones sanctuaires où la plongée et la pêche sont interdites. Près de 20 % du récif est désormais fermé à toute activité humaine. Et la pression touristique est limitée à environ 3000 visiteurs par an.

De plus, Surin est en lien « biologique » avec l'archipel de Mergui, au nord. En effet, les courants transportent chaque année des larves de coraux, comme une pluie ou un ensemencement génétique. Le recrutement larvaire y est jusqu'à cinq fois supérieur à celui de récifs isolés.

Des biologistes thaïlandais tentent d’accompagner ce processus et ont lancé des pépinières sous-marines : des fragments de coraux sont fixés sur des structures métalliques ou des cordes, puis transplantés sur les zones détruites. Plus de 12 000 fragments ont déjà été réimplantés, avec un taux de survie de 60 % à cinq ans.

D'autres équipes travaillent à la cryoconservation du patrimoine génétique : plus de 1 200 échantillons de coraux, d'algues symbiotiques et de poissons ont été préservés à –196 °C pour d'éventuelles réintroductions, préservant ainsi la diversité génétique face au changement. De fait, Surin est également devenu un terrain d'expérimentation pour la bio-remédiation : élimination manuelle des étoiles de mer Acanthaster planci, prédatrices des coraux, et introduction contrôlée d'espèces herbivores pour éviter la prolifération d'algues.

Ce qui se fait là n'est pas réparer la mer. C'est juste essayer de lui laisser une chance de se réparer elle-même. Sous l'eau, des mains humaines apprennent à protéger et réparer ce que notre espèce agresse directement du fait de son mode de développement.

Les Moken, peuple de la mer

Photo prise devant les huttes sur pilotis d’un village Moken.

Leur savoir empirique du vent, des courants, des migrations de poissons est si précis qu'il complète aujourd'hui les relevés scientifiques. Lors du tsunami de 2004, les Moken ont fui vers les hauteurs avant l'arrivée des vagues. Ils avaient su entendre le silence étrange des oiseaux et voir le retrait anormal de la mer. Leur mémoire, inscrite dans les mythes, semble parfois plus efficace que nos capteurs.

Malheureusement, la montée du tourisme, la pêche industrielle et les effets du changement climatique bouleversent leur mode de vie. Les coraux meurent, les poissons s'en vont, et les Moken deviennent peu à peu étrangers à leur propre mer. Les sociétés traditionnelles sont peu à peu désencastrées de l’environnement qui les a vu naitre et s’épanouir.

L'effet domino

Quand les coraux meurent, tout vacille. Les poissons perdent leur abri, les algues prolifèrent, les vagues frappent plus fort les côtes. À Surin, on estime que la disparition des récifs pourrait augmenter de 30 à 60 % l'érosion littorale dans la prochaine décennie. Or, plus de 500 millions de personnes dans le monde dépendent directement des récifs pour leur alimentation, leur protection ou leurs revenus.

Ce qui se joue à Surin n'est pas local : c'est une miniature du futur des océans. Si la planète dépasse +1,5 °C de réchauffement, 90 % des coraux tropicaux pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. Et avec eux, un pan entier du vivant, et une part importante du capital informationnel stocké dans leur ADN.

Fragilités et résistances

Même si l’Humain continue d’agresser le vivant et ses écosystèmes, le vivant, lui, ne renonce pas. Dans les océans, certaines espèces, comme Porites lutea, montrent une résilience inattendue. De nouveaux récifs, plus profonds, commencent à coloniser des zones autrefois désertes et dans les aires protégées, la biomasse piscicole a augmenté de 40 % en dix ans. Ce qui montre bien que si on foutait la paix à certains écosystèmes et certaines espèces, pour un temps, il y aurait l’espoir de voir la vie non humaine reprendre du poil de la bête.

Comme il n’est pas possible de compter sur la seule bonne volonté des humains, les biologistes thaïlandais et japonais collaborent désormais sur des programmes de sélection assistée de coraux thermo-tolérants. Des tests menés en 2024 au large de Phuket ont montré qu'il est possible d'acclimater certains coraux à des eaux 2 °C plus chaudes. Mais soyons clairs il ne s’agit nullement d’une victoire… Il s’agit juste d’un sursis.

Les récifs coralliens comme miroir de l'humanité

Si le réchauffement global reste sous 1,5 °C (ce qui semble mal barré), près de 30 % des récifs tropicaux pourraient encore s'adapter. Au-delà de 2 °C, l'extinction devient la norme, pas l'exception. Protéger Surin comme d’autres récifs coralliens, ce n'est pas sauver un aquarium exotique. C'est préserver un bouclier naturel contre l'érosion, une nurserie pour des centaines d’espèces, pour la pêche, une bibliothèque biologique vieille de millions d'années dans laquelle nous pourrions trouver des molécules nous permettant de vivre en meilleure santé.

Dans les mythes, Garuda ne protège pas la Terre par la force, mais par l'équilibre. Les coraux, eux, nous enseignent la même chose : une civilisation ne s'effondre pas quand elle manque de technologie, mais quand elle rompt les équilibres, que la température s’élève trop, que la machine s’emballe, et que les pactes d’alors deviennent obsolètes et se rompent.

Epilogue :

Garuda plane toujours au-dessus de la mer d'Andaman. Ses ailes battent lentement, comme pour chasser la chaleur du monde. Sous lui, les coraux de Surin scintillent encore, fragiles mais vivants. La beauté n'a certes jamais été éternelle mais elle mérite qu'on la défende.

Si l'océan s'échauffe autant, c'est que nombre d’individus de l’espèce humaine n’arrivent pas à tempérer leurs désirs, à contraindre leur appétit, à ne pas s’attribuer la part des autres, quelle que soit l’espèce. Sauver les coraux, ce n'est pas sauver une curiosité naturelle : c'est préserver la mémoire du vivant, ce grand manuscrit de pierre et de lumière où notre planète a figé une partie de son histoire.

Cycle 2 : Trésors naturels et menaces invisibles

Article 6

La forêt amazonienne, la forêt qui fabrique la pluie.

Forêt mythique, forêt vivante, forêt blessée.

La forêt amazonienne, avec ses 6,9 millions de kilomètres carrés, s’étend sur neuf pays, est un titan écologique qui représente la plus grande forêt tropicale du monde et abrite à elle seule 10 % de la biodiversité mondiale : jaguars, grenouilles fluorescentes, orchidées aux parfums d’oubli. On parle de : 40 000 espèces de plantes, 3 000 espèces de poissons d’eau douce, 1 300 espèces d’oiseaux, sans compter les innombrables insectes encore inconnus. On est face à une merveille.

Dans certaines cosmogonies, le monde naît d’un arbre. Chez les Mayas, ce fut le Ceiba, l’arbre sacré qui relie les mondes. Chez les peuples d’Amazonie, les arbres parlent, enseignent, soignent. Ils sont à la fois abris, ancêtres et guides. Pour eux, la forêt n’est pas seulement un décor vert : elle est un esprit, une mémoire, un souffle. L’Amazonie est leur cathédrale végétale, et un berceau commun. Car si Gaïa a un cœur, il se pourrait bien qu’il batte ici, dans cette jungle humide, vaste comme quatorze fois la France, tissée d’eaux brunes et de chants invisibles.

Dans les récits des peuples Tupi-Guarani, la forêt amazonienne est née d’un rêve des dieux. Guarani, le créateur, souffla sur la terre rouge, spécifique des sols lessivés en climat tropicaux, et les eaux tumultueuses pour faire jaillir un poumon vert, un sanctuaire où chaque feuille, chaque liane, chaque cri d’ara ou chant de rivière porte la mémoire du vivant. Ce jardin primordial, habité par des esprits comme Curupira, le gardien aux pieds tournés, ou Caipora, protectrice des animaux, est bien plus qu’une forêt : c’est le cœur battant de la Terre, un lieu où le temps des mythes et celui des hommes se mêlent dans l’humus.

Vous vous demandez peut-être pourquoi je préfère utiliser le mot cœur plutôt que la métaphore habituelle de « poumon de la planète ». En fait, s’il fallait parler de poumon il faudrait avouer que le second, encore plus vaste, est l’océan peuplé, entre autres, de son phytoplancton. Comme il m’arrive parfois de vouloir faire court (c’est l’intention qui compte) je ne m’aventurerai pas aujourd’hui sur ce sujet.

Revenons donc à nos anacondas et nos capibaras. Le rôle de la forêt amazonienne ne s’arrête pas juste à la production d’oxygène (ce gaz si précieux pour les espèces pratiquant la respiration). Non, ce cœur vibrant de la planète contribue également à la régulation de notre climat, purifie notre air, orchestre le cycle de l’eau, et, croyez-moi, chaque arbre y joue sa note. Ses arbres les plus jeunes, en pleine croissance, capturent chaque année des milliards de tonnes de CO₂, alors que les géants séculaires stockent plus de carbone dans l'ensemble de leur biomasse, participant ainsi à la régulation du climat mondial.

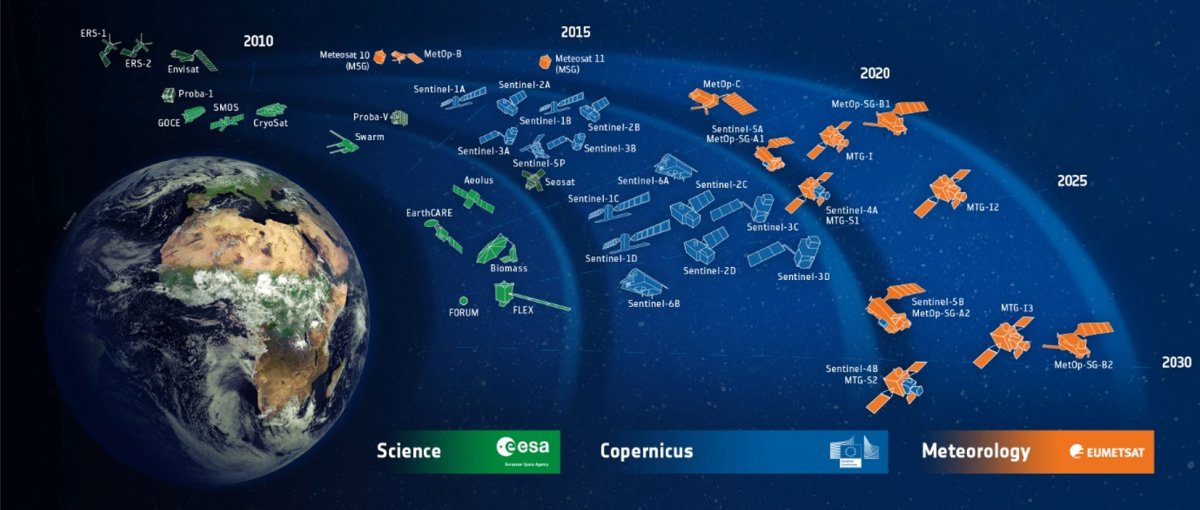

La forêt amazonienne est également une alchimiste des eaux, une génératrice de nuages dont le souffle régule le climat d’un continent tout entier. Grâce au prodige d’un mécanisme appelé l’évapotranspiration, ses arbres géants, assoiffés et généreux, puisent l’humidité du sol pour la relâcher dans l’atmosphère sous forme de vapeur. Cette vapeur s’élève vers les cieux, s’agrège en nuages et donne naissance à des « fleuves aériens » ou « rivières volantes » que le satellite Sentinel-3 et le programme Copernicus savent désormais suivre à la trace.

Ce courants invisibles, transportant jusqu’à 20 milliards de tonnes d’eau par jour, irriguent les Andes, le Cerrado, le Mato Grosso, et influencent les régimes de pluie jusqu’en Patagonie. Certains chercheurs vont jusqu’à affirmer que l’Amazonie façonne, à distance, les moussons d’Asie, les saisons d’Afrique et la respiration de nos océans.

Mais ce ballet céleste est fragile : les images satellitaires révèlent que la déforestation, en brisant ce cycle hydrologique, a déjà réduit les précipitations de 10 % dans certaines zones de l’Amazonie orientale. Sans cette transpiration végétale, les pluies s’étioleraient et des terres fertiles deviendraient des savanes arides. Un dérèglement silencieux, aux conséquences planétaires.

Le bassin où s’épanouit cette forêt ancienne est issue d’une longue, très longue, histoire géologique et biologique, tout à la fois agitée et fascinante.

Une forêt millénaire, née d’un ancien océan

Bien avant que les premiers arbres ne s’élèvent, bien avant les cris des aras et les chants des chamans, l’Amazonie n’était rien, rien d’autre qu’un vaste théâtre géologique aux origines profondes. Il y a trois milliards d’années, dans le silence d’un monde encore jeune, naissait le socle de ce futur géant vert : le craton amazonien, vieux cœur de roches métamorphiques et volcaniques, assemblé patiemment par les mouvements lents de plaques disparues. Ces fondations anciennes, polies par les ères, allaient un jour porter la plus grande forêt tropicale du monde.

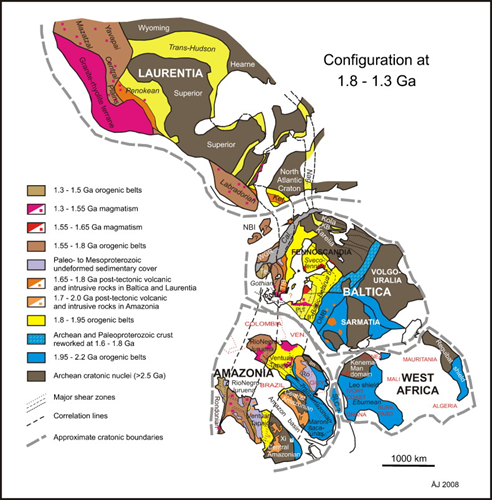

Ajustement proposé de la Laurentia, de la Baltica,

de l'Amazonia et de l'Afrique de l'Ouest pour la période de 1,8 à 1,3 Ga.

Mais ce monde ancien n'était pas encore une forêt. Pendant des centaines de millions d'années, le bassin amazonien fut successivement vallée d'effondrement, delta, plaine alluviale et même mer intérieure. Lorsque l’Atlantique commença à s’ouvrir, il y a environ 100 millions d’années, la rupture de l’ancien supercontinent mit fin au dernier pont terrestre entre l’Amérique du Sud et l’Afrique. Le continent dériva lentement vers l’ouest, laissant derrière lui une ligne de faille géante, l’ossature d’un nouveau rivage.

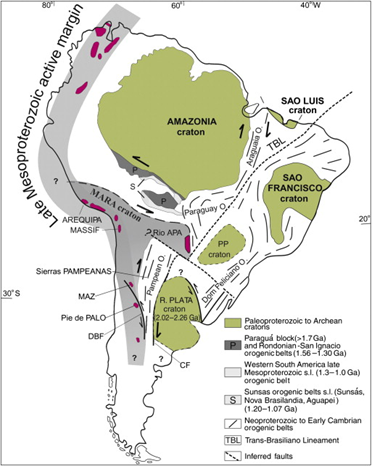

du sud de l'Amérique du Sud (modifié d'après Casquet et al. 2012).

C’est à cette époque que le destin de l’Amazonie fut bouleversé. À l’ouest, la plaque océanique plongeait sous la marge du continent, faisant peu à peu surgir, il y a environ 80 à 20 millions d’années, la Cordillère des Andes. Ce soulèvement progressif redessina les lignes de drainage du continent. Les eaux, qui coulaient autrefois vers l’ouest, vers le Pacifique, furent repoussées vers l’est, inversant leur course et dessinant les prémices d’un fleuve gigantesque. Ce renversement hydraulique donna naissance à l’un des plus vastes bassins fluviaux de la planète.

Vers 55 millions d’années, au milieu de l’Éocène, le climat se fit plus chaud et humide, favorisé par l’élargissement de l’Atlantique. C’est à cette époque que la forêt commença à s’étendre, poussée par l’humidité équatoriale et les flux de vapeur remontant du sol. Autour de 37 millions d’années, un pic de biodiversité témoigne d’une explosion de vie. Ce n’était plus seulement une forêt, mais un réacteur écologique, une matrice d’évolution où les espèces se diversifiaient, s’adaptaient, s’inventaient sans cesse.

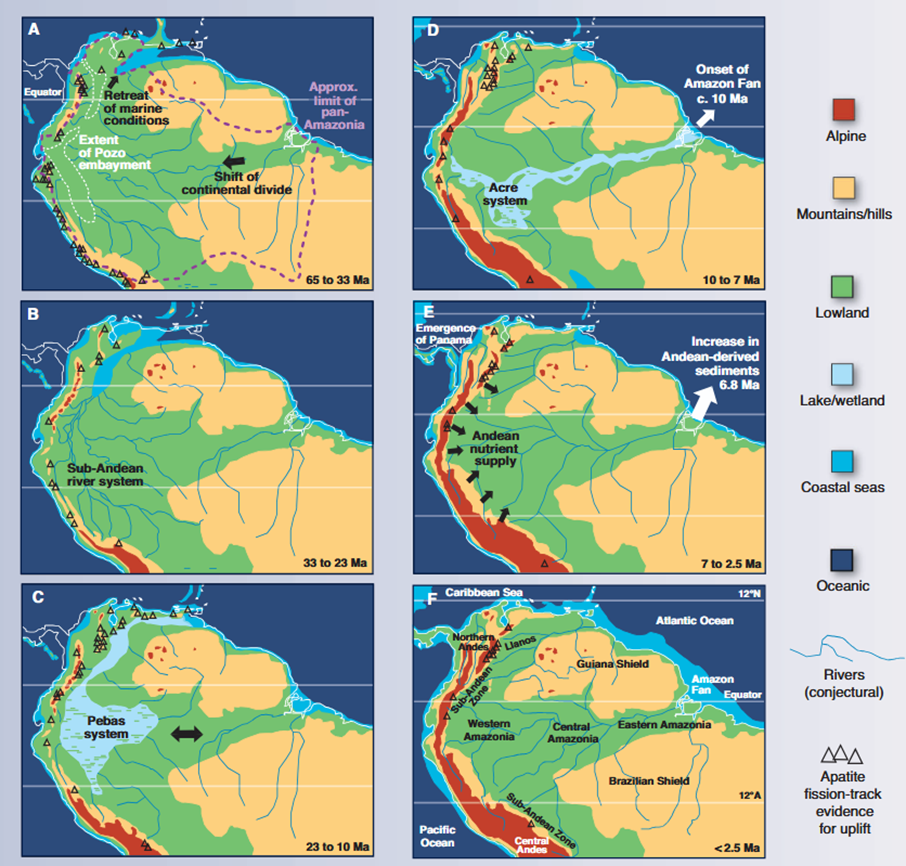

Cartes paléogéographiques montrant le passage de paysages « cratoniques » (A et B) aux paysages à dominante « andine » (C à F).

- (A) L'Amazonie s'étendait autrefois sur la majeure partie du nord de l'Amérique du Sud. La rupture des plaques Pacifique a modifié la géographie et les Andes ont commencé à se soulever.

- (B) Les Andes ont continué à s'élever, le drainage principal se dirigeant vers le nord-ouest.

- (C) Formation de montagnes dans les Andes centrales et septentrionales. Il y a 15 millions d’années, l’Amazonie est alors une mer intérieure : la mer Pebas.

- (D) Le soulèvement des Andes septentrionales a restreint la « pan-Amazonie » et facilité la spéciation des espèces et l'extinction d’autres.

- (E) La mer Pébas s’est retirée il y a environ 5 millions d’années laissant place progressivement à l'écosystème forestier actuel, d’une richesse sans égale. Des dauphins roses, rescapés de cette époque (c’est pas les mêmes, hein !!), nagent encore dans ses eaux troubles.

- (F) Quaternaire. L'Amérique du Sud a migré vers le nord lors de cette dernière phase.

Mais avant que ne naisse le fleuve Amazone que nous connaissons, la région fut inondée par une mer intérieure : le système Pebas. Entre 17 et 10 millions d’années, une immense plaine marécageuse occupait le cœur de l’Amazonie occidentale. Des dauphins d’eau douce, héritiers de cette époque, nagent encore aujourd’hui dans ses affluents. Puis, à mesure que les Andes se dressaient davantage, les eaux de cette mer s’écoulèrent peu à peu vers l’Atlantique, libérant la place à une vaste forêt, nourrie par les sédiments andins, arrosée par des pluies tropicales, et irriguée par un fleuve en devenir.

Le fleuve Amazone, dans sa forme transcontinentale actuelle, aurait pris naissance entre 11 et 9 millions d’années avant notre époque. Il devint une artère vivante, drainant les Andes vers l’Atlantique, façonnant les sols, transportant des milliards de tonnes de limon, et irriguant une forêt qui s'étendit peu à peu sur l’ancien lit marin. Ce lent basculement, orchestré par la tectonique, permit à la forêt amazonienne de prendre son essor.

Au fil des ères, les mouvements de la croûte, les oscillations du climat et les cycles glaciaires modelèrent encore les paysages. Les sols de l’ouest, jeunes et riches, façonnés par les alluvions andines, contrastent avec les terres anciennes et pauvres de l’est, issues des boucliers précambriens. Ces contrastes géologiques ont donné naissance à une mosaïque d’écosystèmes. Même les eaux y racontent une histoire ancienne : noires, claires ou blanches, elles charrient des sédiments qui trahissent l’origine des roches qu’elles ont traversées.

Ainsi naquit l’Amazonie : alchimie de géologie, d’eaux, de pluies, d’explosions biologiques. Une forêt née d’un océan oublié, d’un continent en métamorphose, et du lent soulèvement des montagnes. Une terre qui respire, chante, se souvient, et qu’aujourd’hui, les satellites observent, pour déchiffrer les messages enfouis dans ses méandres.

Un peuple et mille langues

Mais l’Amazonie n’est pas qu’une histoire géologique, un régulateur climatique ou un puits de carbone planétaire, et encore moins un espace vide d’humains. Non, c’est aussi un monde habité, parlé, rêvé. Plus de 400 peuples autochtones y vivent, dont une centaine en isolement volontaire. Leurs langues (plus de 300 idiomes recensés) leurs récits, leurs rituels, leurs cosmologies, sont aussi foisonnants que les écosystèmes qu’ils protègent.

Loin d’être une terre vierge, l’Amazonie est un paysage anciennement domestiqué. Des découvertes récentes, rendues possibles par le lidar, révèlent sous la canopée l’existence de réseaux de routes, de monticules, de digues et de jardins forestiers façonnés par l’homme depuis des millénaires. Ces peuples, arrivés il y a environ 12 000 ans, ont transformé la forêt par touches patientes : ils ont enrichi ses sols en créant la terra preta, une terre noire fertile issue de charbon, de déchets organiques et de savoirs transmis. Ils ont domestiqué le manioc, le cacao, le piment, et sculpté le vivant sans le ravager.

À l’apogée de ces civilisations, on estime qu’entre 8 et 10 millions de personnes vivaient au cœur de ce biome. Leurs cités, désormais invisibles à l’œil nu, émergent aujourd’hui dans les faisceaux du lidar comme des palimpsestes oubliés. Leur urbanisme à faible densité couvrait des milliers de kilomètres carrés, comme dans les Llanos de Mojos en Bolivie, où plus de 1000 km de canaux reliaient des monticules monumentaux. Le système urbain de l’Upano en Équateur, vieux de 2500 ans, a révélé des chaussées, des fortifications, des cités dans la forêt. Ces sociétés structuraient le paysage, maîtrisaient l’eau et la terre, et coexistaient avec la biodiversité. L’Amazonie n’est donc pas une forêt sans mémoire, mais une archive vivante de savoirs paysagers et d’ingénieries vernaculaires.

Les Kayapó, par exemple, gèrent leurs terres avec une précision qu’aucun agriculteur ou agronome occidentaux ne sauraient égaler. Leurs pratiques agricoles, fondées sur la polyculture et l’agroforesterie, enrichissent les sols tout en préservant la canopée. Les images satellitaires le confirment : les taux de déforestation dans leurs territoires sont largement inférieurs à ceux des zones sous contrôle agro-industriel. Les Munduruku, eux, luttent contre les barrages hydroélectriques qui noient leurs terres sacrées, tandis que les Yanomami résistent à l’invasion des orpailleurs, dont les activités (identifiées par Sentinel-1 et ALOS-2) empoisonnent les rivières au mercure.

Ces peuples ne sont pas des vestiges du passé. Ce sont les gardiens d’un pacte ancien avec la forêt. Leurs pharmacopées, issues de l’écorce de quinine ou de l’ayahuasca, ont nourri la médecine moderne. Leurs récits, eux, donnent un sens à ce que les satellites ne voient pas : pour les Tukano, chaque rivière est un anaconda sacré, chaque arbre un pilier cosmique. Détruire la forêt, c’est briser cet ordre, provoquer la colère des esprits et déséquilibrer le monde.

L’Amazonie est une bibliothèque du vivant, mais aussi une bibliothèque de langues, de savoirs, d’intelligences écologiques. Ce que les capteurs captent en pixels, les chamanes le racontent en visions. Ce que la science met des décennies à modéliser, ces peuples le savent par la mémoire, le chant, la transe.

Et pourtant, ce sont eux que l’on chasse. Qu’on réduit au silence. Qu’on exproprie, qu’on tue parfois. Mais ils résistent, comme les Gardiens de la forêt : ces femmes et ces hommes qui défendent leur territoire comme on protège un enfant ou une mère. Leur combat est aussi le nôtre, même si nous l’avons oublié. Car sans eux, c’est une part immense du vivant que nous perdrons, et avec elle, des remèdes, des langues, des visions du monde.

Chaque hectare rasé est une page arrachée de cette bibliothèque millénaire. Chaque feu illégal oblitère peut-être la chance de trouver une solution à l’un de nos problèmes. L’Amazonie est un laboratoire du vivant, un dictionnaire incommensurable de solutions encore inconnues. Et nous y mettons le feu avant même d’avoir pris le temps de tout répertorier et de tout déchiffrer.

Le feu et les tronçonneuses

Les satellites, nos Garuda modernes, survolent aujourd’hui ce sanctuaire, mais leurs images ne capturent pas seulement la splendeur verte : elles révèlent des plaies béantes, des cicatrices laissées par la déforestation, et murmurent l’urgence de protéger ceux qui, depuis des millénaires, vivent en symbiose avec ce cœur planétaire.

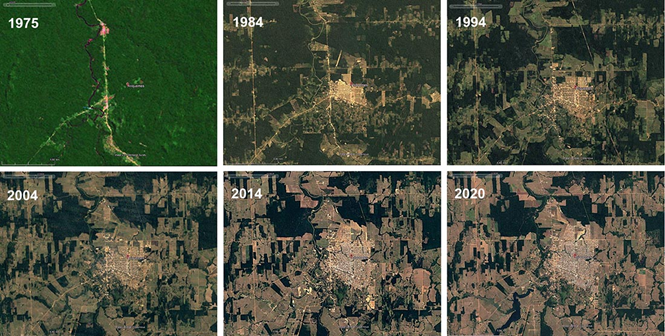

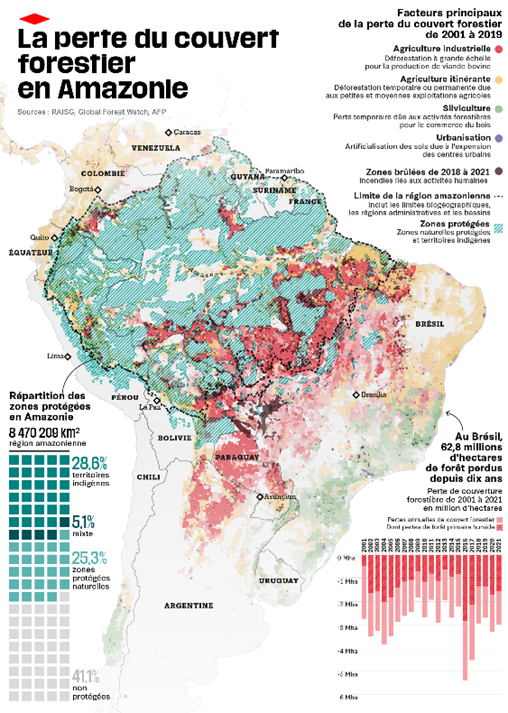

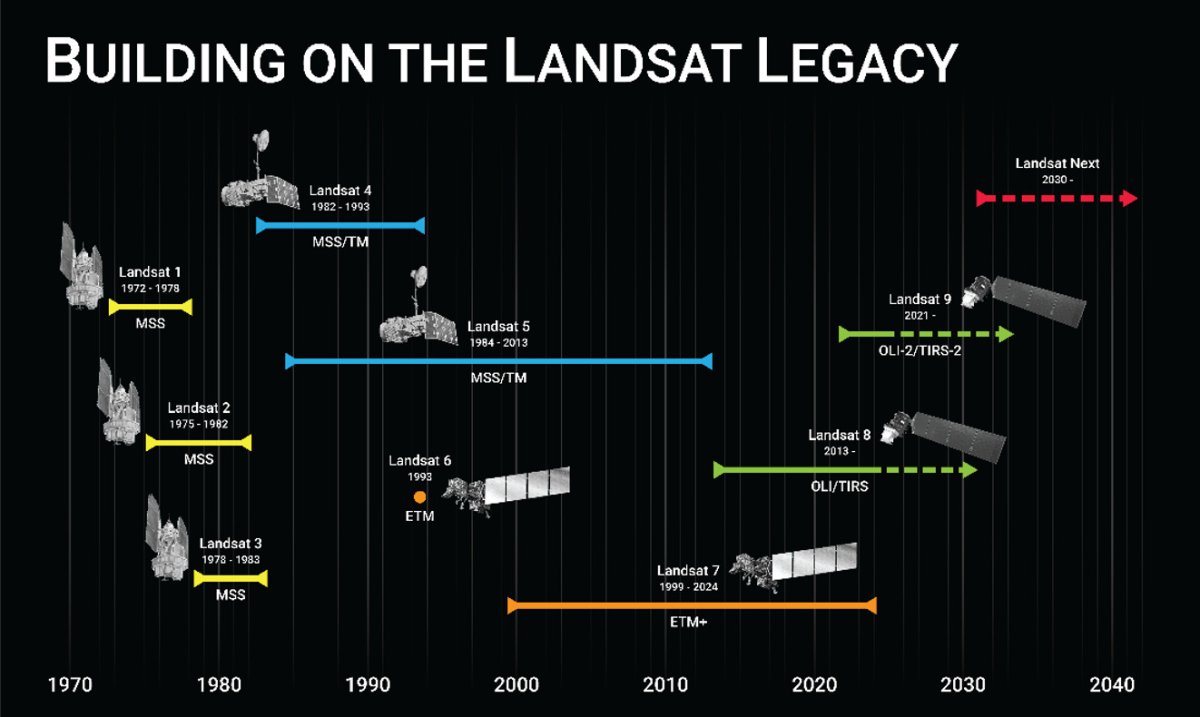

Les données Landsat nous révèlent que, depuis 1970, 20 % de la forêt amazonienne ont disparu, dont 11% depuis 2000, principalement à cause de l’agriculture intensive, de l’élevage bovin et de l’extraction minière.

Ariquemes est désormais la 3ème ville la plus peuplée de l’État de Rondônia, avec un peu plus de 111 000 habitants en 2021 alors qu’elle n’a été créée qu’en 1977.

Source : Google Earth. Voir surTimelapse.

Les images de la BR-163, cette autoroute qui lacère le Pará, révèlent des clairières où poussaient jadis des cèdres géants. Chaque hectare perdu est un chapitre arraché à la mémoire collective des peuples indigènes.

En 2024, les satellites Sentinel-2 et Landsat-9 ont documenté une accélération alarmante de la déforestation. Plus de 140 000 incendies ont été recensés : un brasier ininterrompu, qui dévore le passé et compromet l’avenir. Entre janvier et novembre, le système PRODES de l’Institut national de recherches spatiales (INPE) au Brésil a signalé la perte de 11 088 km², soit l’équivalent de 1,5 million de terrains de football. Les mégafeux, attisés par des sécheresses prolongées et des pratiques de brûlis illégaux, ont ravagé des zones entières, libérant dans l’atmosphère des quantités massives de CO₂. Sentinel-5P a capturé les panaches de fumée s’élevant des États d’Amazonas et de Rondônia, tandis que les capteurs de GRACE ont mesuré une diminution de la biomasse, signe d’un affaiblissement du rôle de l’Amazonie comme puits de carbone.

Cette destruction n’est pas un simple chiffre. Elle chasse les peuples indigènes de leurs terres, les expose à la violence des colons et des mineurs, et anéantit leurs moyens de subsistance. L’agriculture industrielle, l’élevage bovin, les champs de soja pour nourrir les porcs d’Europe ou les poulets d’Asie, transforment la jungle en poussière. L’or, ce mirage ancien, attire toujours les hommes, et les rivières empoisonnées par le mercure des orpailleurs, tuent les poissons dont dépendent les communautés. Le pétrole, qui dort sous la canopée, est réveillé au mépris de ses gardiens. Les images satellites montrent des routes illégales, comme des veines ouvertes, pénétrant toujours plus loin dans la forêt. Routes, barrages, mines, avancent comme des veines inversées : elles ne nourrissent pas, elles saignent.

Une crise climatique et civilisationnelle

La déforestation de l’Amazonie n’est pas qu’un drame local. C’est une onde de choc planétaire. Chaque arbre coupé libère du carbone. La forêt, qui jusque-là absorbait nos excès, devient source d’émissions. Les flux d’eau se dérèglent. Le climat vacille. Les équilibres anciens s’effondrent comme des branches mortes. En 2025, les prévisions du GIEC, alimentées par les données de Copernicus, avertissent que si la déforestation dépasse les 20 % de la surface originelle, l’Amazonie pourrait atteindre un point de bascule, basculant vers une savane dégradée. Ce serait un effondrement non seulement écologique, mais aussi culturel et spirituel. Et avec elle, une partie de notre espérance s’éteindra.

Une leçon ancienne résonne ici, celle d’Angkor, la cité khmère dont les temples s’élèvent encore dans la jungle cambodgienne. Les études archéologiques, appuyées par des images LIDAR et des données climatiques, montrent que la déforestation massive autour d’Angkor, au XIIIe siècle, a perturbé le microclimat local. En abattant les forêts pour étendre rizières et canaux, les Khmers ont affaibli la capacité des sols à retenir l’eau et des arbres à générer des pluies, provoquant sécheresses et inondations imprévisibles. Ce déséquilibre, conjugué à d’autres pressions, a précipité l’effondrement de leur civilisation. Aujourd’hui, les satellites scrutant l’Amazonie nous avertissent : chaque hectare perdu est une goutte soustraite au grand cycle de l’eau, un écho d’Angkor où l’humanité, en défiant la forêt, a appris à ses dépens que briser les équilibres revient à scier la branche sur laquelle elle repose.

Que les choses soient claires, la forêt amazonienne, si souvent présentée comme « poumon de la planète », désormais, s’essouffle et nous confronte à la même question : qu’arrive-t-il à une société qui brise les équilibres naturels qui la soutiennent ?

Pourtant, tout n’est pas perdu. En 2023, la déforestation au Brésil a baissé de 50 %, sous l’impulsion d’une volonté politique renouvelée. Les territoires autochtones protégés résistent mieux que toutes les autres zones. De nouvelles alliances se tissent, de l’Amazonie au reste du monde. Il existe encore des chemins vers une cohabitation respectueuse, vers une économie de la régénération, non de la prédation. Pour cela, il faudrait changer de logiciel, ralentir, et réinventer notre rapport à la forêt : la voir comme un sujet, non un stock. Difficile pour des humains qu’une forêt puisse être un super-organisme qui mérite un minimum de respect pour tout ce qu’il nous apporte, même au travers de sa magnificence parfois terrifiante.

Conclusion

Dans la mythologie amazonienne, la forêt est une mère généreuse mais exigeante. Elle donne, mais demande le respect. Les arbres y ont une âme et quand l’un tombe, une mémoire s’éteint. De fait, la forêt amazonienne serait alors une bibliothèque vivante, dont la charpente serait faite de lignine et de chlorophylle, au sein de laquelle s’épanouirait des milliers d’espèces s’exprimant dans des milliers de langues utilisant un seul et même alphabet, l’ADN.

Les peuples amazoniens, avec leurs flèches et leurs chants, continuent de défendre leur forêt contre les bulldozers. Les initiatives comme le programme JJ-FAST ou le satellite THEOS-2 montrent que la technologie peut soutenir leurs efforts, en repérant les feux ou en cartographiant les zones à protéger. Les communautés indigènes, soutenues par des outils comme Global Forest Watch, utilisent également les images satellites pour défendre leurs droits territoriaux devant les tribunaux.

Les satellites nous offrent une chance unique : celle de voir la Terre comme un tout, de comprendre l’interdépendance entre les forêts, les mers, les peuples. Ces gardiens orbitaux, nous montrent les blessures de l’Amazonie, mais aussi ses espoirs : une clairière reboisée, une communauté qui résiste, une rivière qui retrouve sa clarté. Les données de Copernicus, partagées librement, permettent aux ONG et aux gouvernements de planifier des actions de reforestation, comme le projet Amazonia 2030, qui vise à restaurer 12 millions d’hectares d’ici la fin de la décennie.

Les satellites, avec leurs yeux froids et précis, nous montrent ce que nous refusons souvent de voir : une planète qui suffoque sous nos ambitions. Les données orbitales, aussi précises soient-elles, ne remplaceront jamais la sagesse des peuples indigènes, qui savent depuis toujours que la Terre n’appartient à personne, mais que nous lui appartenons. Leurs voix, souvent étouffées par le fracas des tronçonneuses, nous rappellent que détruire la forêt, c’est détruire une partie de nous-mêmes.

Cette forêt ne réclame pas des larmes, même si certains en versent, mais des actes. Elle ne demande pas qu’on la vénère, mais qu’on la respecte et qu’on l’écoute. Qu’on en prenne soin tout en continuant d’interagir avec elle. Écoutons les peuples de l’Amazonie, ces passeurs de savoirs, et agissons pour que leur forêt, notre forêt, continue de respirer. Reconnaissons que l’Amazonie n’est pas qu’une ressource à exploiter, mais également un patrimoine à préserver. Car préserver l’Amazonie, c’est préserver le souffle même de la Terre.

C’est d’ailleurs peut-être elle qui nous souffle encore ce vieux proverbe : "Quand le dernier arbre sera abattu, le dernier poisson pêché, le dernier ruisseau empoisonné, alors l’homme comprendra que l’argent ne se mange pas."

Cycle 1 : La Terre, une oasis dans l’espace

Article 5

La Terre vue des cieux : les satellites, ces sentinelles de l'espace.

Le programme européen Copernicus, avec son service sur le changement climatique (C3S), collecte des données comme des vers d’un poème terrestre : températures des océans, épaisseur des glaces, niveaux de dioxyde de carbone (CO₂). Sentinel-5P traque, entre autres, ce gaz qui réchauffe la Terre, Jason-3 suit la montée des mers (+3,7 mm par an), et GRACE pèse la fonte du Groenland (270 milliards de tonnes par an). Pour être plus précis, des satellites comme CryoSat de l'ESA et Sentinel-1 de Copernicus peuvent mesurer les variations de volume et d'écoulement de la glace. Les satellites gravimétriques peuvent déterminer la quantité de glace perdue dans les régions polaires, contribuant ainsi à identifier les points de bascule potentiels dans la stabilité des calottes glaciaires et la rapidité de leur réponse au changement climatique.

(ESA, CC BY-SA IGO 3.0, CC BY-SA 3.0)

Ils enregistrent et transmettent ainsi des données, beaucoup de données, qui vont être stockées dans les disques durs des chercheurs du monde entier. Chaque passage orbital est une page ajoutée aux archives de Gaïa, cette antique divinité dont nous sommes les enfants turbulents. Ce n’est pas qu’un prodige d’ingénierie : c’est un changement de perspective. Voir la Terre de loin, c’est réaliser qu’elle n’est pas si grande et que c’est notre seule maison. Sortir du cadre local, élargir la focale, permet de mieux la comprendre. Nous lisons dans ses rides, ses blessures et ses murmures, il est possible de la regarder hors du spectre du visible afin d’encore mieux comprendre ses secrets. Désormais, notre planète nous parle quotidiennement au travers de multiples canaux, dont les satellites se font les relais. Ils sont les messagers d’un monde en mutation.

Observations, transmissions, archivages, mises en image, ne vivent pas seuls. Ils s’entrelacent avec les mesures terrestres, les prélèvements océaniques, les modèles climatiques. Ensemble, ils forment une tapisserie complexe, sans cesse remise sur le métier, révélant les fils invisibles prenant forme dans les airs, à la surface des mers, des terres et des glaces, mettant en scène l’harmonie ou les déséquilibres de notre biosphère. Depuis l’orbite, les satellites capturent les cicatrices de l’activité humaine. L’Amazonie, haut lieu de la biodiversité, a perdu 11 % de ses forêts entre 2000 et 2020, ses clairières béantes visibles comme des plaies ouvertes.

Les mégafeux australiens de 2019-2020, suivis par Sentinel-3, ont craché autant de CO₂ en quelques mois qu’une année d’émissions industrielles. Les villes s’étendent, avalant 50 % de l’humanité, leurs lumières nocturnes scintillant comme des constellations artificielles sur les images de Landsat.

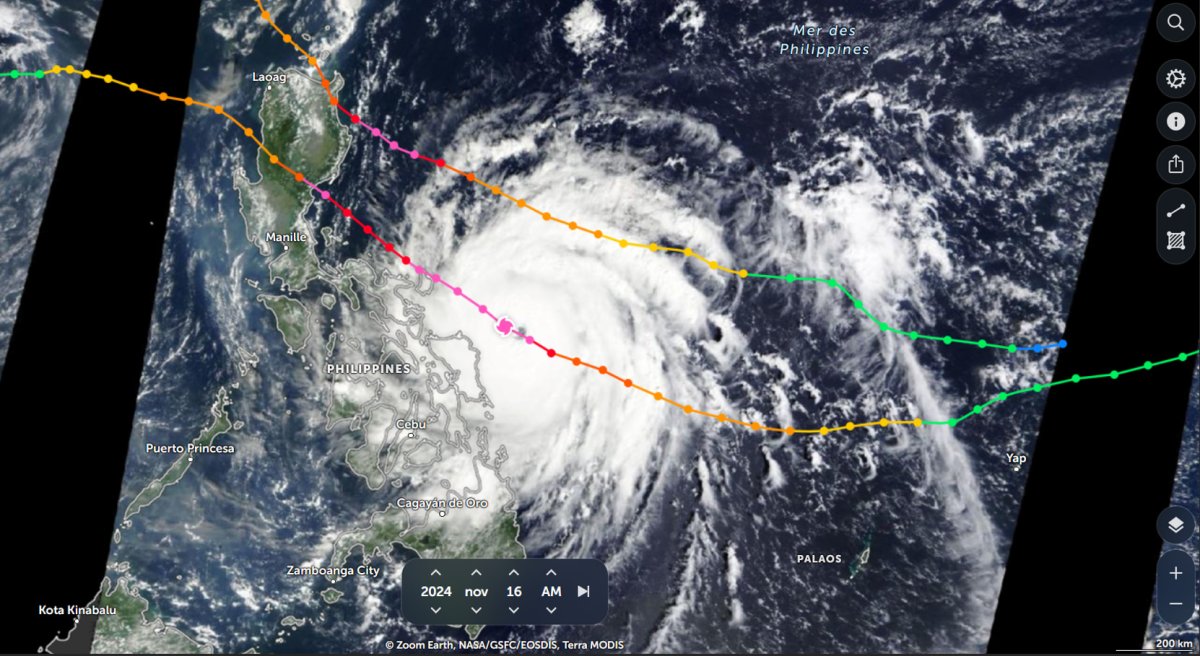

Les eaux, elles, montent. Les calottes polaires se fissurent, le glacier d’Illulissat au Groenland recule sous l’œil de Terra. Les saisons se dérèglent : printemps précoces, chaleurs estivales intenses, sécheresses prolongées. Même les cyclones les plus féroces sont cartographiés en temps réel.

L’invisible devient alors visible : Sentinel-5P dessine des cartes de CO₂, révélant les panaches des centrales à charbon, comme les encensoirs d’un culte dangereux. En juin 2025, l’atmosphère a désormais atteint une concentration en CO₂ de 430 ppm (contre 280 ppm avant l’ère industrielle), et la température globale a grimpé de +1,3°C. D’ici quelques années, nous saurons si la limite de +1,5°C de moyenne mondiale a été franchie.

Pour qui sait les lire, ces images ne sont pas muettes. Elles montrent des routes qui scarifient les plaines, des puits qui percent les déserts, des lacs qui s’assèchent. Elles racontent les évolutions d’une planète et les agissements d’une humanité qui transforme la Terre, sans vraiment mesurer l’écho de ses gestes.

Mais décrypter ces signaux n’est qu’un début. Les satellites ne se contentent pas d’archiver ; ils guident. Les données de Copernicus alimentent les prévisions du GIEC, et servirent à orienter les accords de Paris. Elles aident à gérer les catastrophes : quand des inondations ravagent une région, Applisat en France transforme les images en cartes pour les secours. Les archives de Landsat, vieilles de 50 ans, permettent de comparer le passé et le présent, éclairant les politiques de reforestation ou de protection côtière.

En Thaïlande, les satellites veillent sur un pays où forêts, rizières et côtes dansent avec les moussons. Le Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA), avec son satellite Thaichote (THEOS-2), lancé en 2023, cartographie inondations et déforestation. Des collaborations avec le Japon amplifient ces efforts. Le satellite Himawari-8, opéré par la Japan Meteorological Agency, scrute la pollution atmosphérique, notamment les fumées des brûlis agricoles dans le nord. Ces images aident Chiang Mai à combattre le smog qui voile ses temples.

Le programme JJ-FAST, fruit d’un partenariat entre JAXA et JICA, utilise le satellite ALOS-2 pour repérer les feux de forêt dans les jungles tropicales. Dans les rizières, des projets conjoints Thaïlande-Japon, comme SATREPS, exploitent les données de GCOM-C pour surveiller l’humidité des sols. Ces informations guident les agriculteurs face aux sécheresses, comme un sage indiquant le bon moment pour arroser. Sur les côtes, des initiatives régionales avec JAXA, via Sentinel Asia, surveillent les écosystèmes marins, avec l’ambition de mieux protéger coraux et mangroves contre les pollutions.

Tous ces projets montrent que le changement climatique ou les pollutions ne sont pas que des phénomènes lointains : ils transforment déjà nos champs, nos plages, l’air que nous respirons. Les satellites corrigent cette idée fausse selon laquelle le changement climatique serait abstrait. Il est local, visible, palpable.

Pourtant, les satellites, s’ils voient tout, n’agissent pas seuls. Les données de Copernicus, THEOS-2, ou JJ-FAST doivent être traduites en décisions. GISTDA les partage avec les communautés locales ; Copernicus les rend accessibles à tous. L’enjeu : transformer des pixels en actions. Planter un arbre, restaurer une mangrove, réorienter une agriculture, anticiper une inondation. Tout cela commence par un regard lucide depuis l’orbite.

Cependant, rendre ces données accessibles est un défi, et on le comprend d’autant plus lorsque Donald Trump fait disparaître des bases de données valant des milliards de dollars ou ferme des services de prévision des risques. Tout cela ne tient qu’à des coupes dans des budgets, des volontés politiques ou dogmatiques. Mais cacher la réalité est compliqué aujourd’hui. Les satellites font se succéder des clichés instantanés, nous abreuvent de mesures qui ne cessent de varier, nous offrant ainsi un aperçu important, mais pourtant fragmentaire, de la réalité perpétuellement instable de notre monde. Ces images et ces incessantes variations dans les couleurs et dans les formes, informent la noosphère, ce cerveau collectif humain, pour que l’histoire de l’humanité avec la Terre, et sur Terre, puisse se poursuivre encore un peu …

Conclusion : Dans le mythe d’Icare, l’audacieux s’élève, grisé, mais chute en frôlant le soleil. Comme Garuda survolant le Siam, nos satellites, eux, sans cire ni plumes, s’élèvent pour servir et non pour défier. Et par la même occasion, ils nous élèvent pour mieux nous ramener à la Terre. Depuis l’espace ils nous révèlent une perle bleue, belle et vulnérable, que l’on entrevoit blessée mais vivante.

Ces machines ne sont pas des dieux, mais des gardiens patients, nous murmurant l’urgence et l’espoir. Sur notre planète tout est lié : les forêts, les mers, les villes, nos choix. Prendre de la hauteur, ce n’est pas fuir. C’est cerner les blessures de Gaïa, entendre ses signaux, agir pour son équilibre, quand rizières, forêts et mers appellent notre soin.

Ces prouesses technologiques nous rappellent que nous ne sommes pas Zeus, mais des gardiens temporaires d’une planète unique. Écoutons leurs signaux orbitaux. Soyons responsables, apprenons à modérer nos désirs, apprenons à partager notre planète avec l’ensemble du vivant. Replantons des arbres, restaurons les écosystèmes qui peuvent encore l’être en espérant que nos enfants et petits-enfants puissent encore avoir l’occasion de profiter de la beauté du monde. Regarder des cieux nous apprend à mieux aimer en bas… ou à se laisser aller à tout détruire, même l’espoir !

Cycle 1 : La Terre, une oasis dans l’espace

Article 4

L’effet de serre : ami ou ennemi ? Comment a-t-il rendu la Terre vivable... et comment risque-t-il de la rendre inhabitable ?

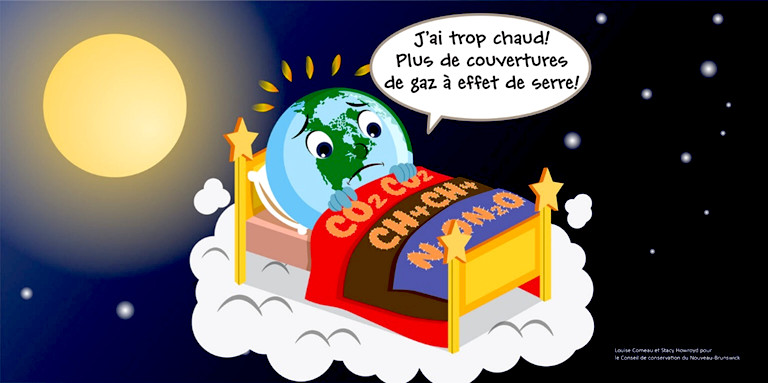

La Terre sous une douce couverture... en route pour devenir une étuve planétaire ?

Et si la Terre, comme disait le poète Paul Eluard, cette orange bleue, flottant dans l’espace, devait son hospitalité à un phénomène que l’activité humaine a transformé en menace ?

Cette orange bleutée, sphère imparfaite, c’est la Terre, notre maison commune. Elle tourne sur elle-même, penche légèrement, et suit une orbite légèrement elliptique. Tout cela joue sur la répartition de l’énergie solaire qu’elle reçoit. Pourtant, sans un petit miracle physique, cette boule serait un désert glacé à -18°C.

Mais quel est donc ce petit miracle, me direz-vous ? Ce miracle, c’est l’effet de serre. Un phénomène naturel, discret et ô combien vital.

1. Mais qu’est-ce donc que cet effet de serre ?

Quand j’étais plus jeune je me demandais bien à quoi pouvait servir la serre présente dans le jardin. Pas un truc compliqué, non. Juste un abri simple, en verre, où poussaient des tomates, même en hiver. La serre captait la chaleur du soleil pendant la journée, et la retenait pendant la nuit. Sans ce petit miracle, dû aux propriétés de la matière, empêchant la chaleur de s’échapper, rien n’aurait survécu.

Le principe est simple : la Terre, comme une serre de jardin, reçoit de l’énergie solaire, en absorbe une partie, puis réémet cette chaleur sous forme d’infrarouges. Sans atmosphère, cette chaleur s’échapperait intégralement vers l’espace. Heureusement, certains gaz atmosphériques piègent une partie de ce rayonnement et le renvoient vers le sol : on reste bien au chaud.

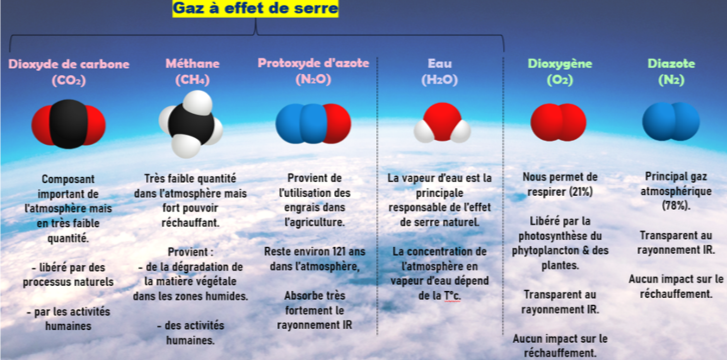

Ces gaz sont appelés gaz à effet de serre (GES) – vapeur d’eau, dioxyde de carbone (CO₂), méthane (CH₄), protoxyde d’azote (N₂O) – et retiennent donc une partie du rayonnement solaire sous forme de chaleur, offrant une température moyenne de 15°C pour l’ensemble du globe. Ce phénomène a permis l’eau liquide, les forêts, les grenouilles, la philosophie grecque, les fromages affinés… et vous.

Les gaz de l’atmosphère et leur rôle dans l’effet de serre © Cyrille Moyon

D’ailleurs si on s’applique à faire une petite comparaison interplanétaire, on n’est pas déçu ! Mars, avec son atmosphère fine, sans effet de serre, grelotte à -63°C. Vous l’aurez compris, on se les gèle. Il fait tellement froid que le CO₂ est sous forme de glace carbonique. Vénus, elle, est étouffée par un CO₂ omniprésent et un effet de serre galopant. Victime d’un emballement de l’effet de serre (oui c’est possible), la température y est de +460°C. Welcome to hell !

La Terre se meut donc dans une zone de notre système solaire, ni trop froide, ni trop chaude, accompagnée d’une atmosphère bienveillante à notre égard, qui rend notre planète habitable, et pas que pour nous. Il s’agit d’un équilibre fragile, comme un café bien dosé : trop court, on somnole ; trop long, on tremble.

Alors je vous vois venir. Vous allez me dire « Ok d’accord ! Mais… Comment l’humanité a-t-elle compris ce mécanisme ? »

L’histoire commence il y a des siècles, avec des esprits curieux et des machines fumantes, un temps que les moins de cent vingt ans ne peuvent pas comprendre. Et depuis nous avons bâtis notre savoir sur les épaules des géants qui nous ont précédé.

2. Une épopée humaine : de la vapeur au chaos climatique.

Notre planète est devenue, il y a quelques 300 000 ans maintenant, le théâtre d’une épopée humaine. Depuis 12 000 ans environ, cette épopée a connu un tournant inattendu vers plus de sédentarité et d’innovations. Depuis quelques siècles, savants et inventeurs, ouvriers et industriels transforment la planète, sans toujours voir la facture cachée, pour la vie et ses écosystèmes ainsi que pour son atmosphère.

Le premier temps de l’histoire qui nous intéresse débute en 1757, lorsque le chimiste écossais Joseph Black isole un gaz qu’il nomme « acide carbonique » : le CO₂. Dans les années 1820, Jean-Baptiste Fourier, fasciné par la chaleur, calcule que la Terre devrait être un glaçon à -16°C, sans une mystérieuse propriété isolante de l’atmosphère. Il ne la nomme pas, mais vous l’aurez compris l’idée est là.

En 1856, Eunice Newton Foote, une scientifique américaine oubliée, résout l’énigme : dans un cylindre de verre, le CO₂ piège la chaleur du soleil plus longtemps que tout autre gaz. Elle l’écrit noir sur blanc : ce gaz réchauffe la Terre.

Eunice Newton Foote. Crédits : Ida Hinman, The Washington Sketch Book, Wikimedia commons

Quelques années plus tard, en 1861, l’Irlandais John Tyndall parvint aux mêmes conclusions, et l’histoire lui attribua longtemps la découverte.

À la fin du XVIIIe siècle, la noosphère s’emballe. James Watt perfectionne la machine à vapeur, le charbon devient un trésor noir. Les usines bourdonnent, les trains sifflent, le progrès triomphe. Mais l’atmosphère, ce réservoir invisible, s’alourdit.

En 1896, le Suédois Svante Arrhenius lie CO₂ et climat. Selon lui, doubler la concentration de l’atmosphère en CO₂ réchaufferait la Terre de 5 à 6°C. Son collègue Arvid Högbom, comptable du carbone, note que l’humain, en brûlant bois, pétrole et charbon, ajoute chaque année 0,1 % de CO₂ à l’atmosphère. Une goutte, pense-t-on alors. Arrhenius imagine un réchauffement lointain, bénéfique contre les glaciations. Les océans, croit-on, avaleront le surplus.

Pourtant, dès 1912, le magazine Popular Mechanics s’étonne d’un climat « bizarre », trop chaud, pointant le CO₂ humain. En 1923, un météorologue parle de « vague de changement climatique ». La noosphère commence à douter. En 1938, le Britannique Guy Callendar secoue les idées : 150 milliards de tonnes de CO₂ ajoutées depuis un siècle, dont les trois quarts flottent encore dans l’air, réchauffant la planète d’un tiers de degré. On le juge optimiste, amateur.

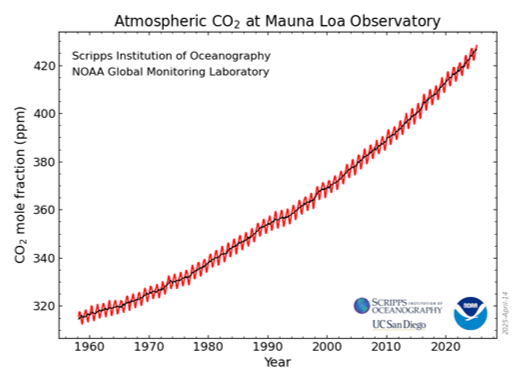

Les années 1950 changent la donne. Roger Revelle et Hans Suess découvrent que les océans, loin d’être des éponges infinies, n’absorbent qu’une fraction du CO₂. En 1957, lors de l’Année géophysique internationale, Revelle embauche Charles David Keeling. Sur un volcan hawaïen, Keeling pose une aiguille sur l’air : 315 ppm de CO₂. En 1960, sa courbe – la fameuse courbe de Keeling – révèle une vérité implacable : la concentration de l’atmosphère en CO₂ grimpe, année après année.

Dans les années 1970, la science s’affirme. Revelle montre la courbe à ses étudiants, dont Al Gore. James Hansen, armé de modèles informatiques, prouve que le CO₂ humain réchauffe la planète. En 1979, un rapport pour le président Carter prévoit 2 à 3°C de réchauffement si le CO₂ double. En 1980, Hansen annonce une hausse de 0,2°C depuis les années 1960, prédisant un réchauffement incontestable d’ici 2000. Même l’industrie pétrolière, comme Humble Oil, reconnaît l’impact du carbone dès 1957.

3. Quand la noosphère surcharge l’atmosphère

En 1988, le GIEC naît, officialisant un consensus : l’humain, en brûlant des combustibles fossiles, épaissit la couverture de CO₂. Le citoyen, hier ouvrier ou spectateur, devient acteur hésitant : on recycle, on s’inquiète. Mais industries et géopolitique tiennent les rênes. Aujourd’hui, à l’heure des 428 ppm, chacun est sommé d’agir. Consom’acteur, activiste, influenceur climatique, porté par des mouvements comme Fridays for Future, l’individu endosse un nouveau costume. Face aux mastodontes fossiles, est-ce une illusion de contrôle ? La noosphère, ce cerveau collectif, peut-elle réécrire l’histoire de l’orange bleue ?

Graphique montrant l’augmentation de la concentratrion atmosphérique en CO₂ depuis 1957 à aujourd’hui.

Credits: NOAA -https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

Depuis deux siècles, l’humain tricote une couverture trop épaisse. Charbon, pétrole, gaz ; déforestation, élevages émetteurs de méthane : nous dopons l’effet de serre. En 1860, l’atmosphère comptait 280 ppm de CO₂. En 2025, elle frôle 428 ppm, un record depuis des millions d’années. Ce n’est plus un phénomène naturel : c’est une machine anthropique, poussée à plein régime.

4. Une machine climatique qui s’emballe

Les carottes de glace racontent 400 000 ans de lien entre GES et température. Plus de CO₂, plus de chaleur, moins de glace, moins d’albédo (la capacité des surfaces claires à réfléchir le soleil). Une boucle infernale qui n’a pas toujours fonctionné ainsi. Dans l’histoire de la Terre, le plus souvent, c’est l’augmentation des températures qui précédait l’élévation de la concentration en CO₂ atmosphérique.

Mais aujourd’hui, le permafrost dégèle, libérant du méthane. Les océans se réchauffent, et peinent de plus en plus à absorber du CO₂. La machine s’auto-alimente, comme un micro qui capte son propre son, nous sommes dans une boucle de feedback positif, c’est-à-dire une boucle d’auto-amplification. Et la noosphère filme le tout… en 4K.

Fonte du Groenland, perdant 270 milliards de tonnes de glace par an. Acidification des océans, coraux blanchis. Sécheresses, inondations, cyclones plus intenses. Canicules, feux de forêt, migrations climatiques. L’eau douce se raréfie, les glaciers reculent : Columbia Glacier, Glacier Bay, Illulissat… des paysages métamorphosés. Des millions fuient les terres noyées ou désertifiées.

Que faire ?

La noosphère, capable du pire, peut briller. Réduire les émissions par la sobriété, l’efficacité, les énergies renouvelables. Restaurer les forêts, les sols, les océans, ces aspirateurs de CO₂. Réinventer nos modes de vie, nos récits, notre économie.

La noosphère, capable du pire, peut briller. Réduire les émissions par la sobriété, l’efficacité, les énergies renouvelables. Restaurer les forêts, les sols, les océans, ces aspirateurs de CO₂. Réinventer nos modes de vie, nos récits, notre économie.

Pas de miracle, mais des actions. Poétiques, comme raconter une Terre préservée, insuffler de nouveaux narratifs ; politiques, comme protéger les forêts, les sols, la biodiversité ; individuelles, comme éteindre une lumière ; collectives, comme manifester pour le climat. Une somme d’élans, petits et grands. Chaque action compte ! Chaque action comptera pour notre futur en tant qu’individu mais également en tant qu’espèce. Les plus jeunes générations, entre 15 et 35 ans aujourd’hui, ou les futurs enfants en bas-âge, seront les plus impactés par le réchauffement.

Conclusion : Un feu sacré à dompter.

Prométhée a volé le feu aux dieux. Nous avons reçu l’énergie fossile, la science, les algorithmes.

Imaginez-vous qu’entre février 2001 et février 2024 l’humanité à libéré dans l’atmosphère l’équivalent énergétique de l’explosion de 5,1 milliards de bombes d'Hiroshima. Il me semble que c’est plus pratique pour comprendre pourquoi un tel réchauffement.

Cycle 1 : La Terre, une oasis dans l’espace

Article 3

Les six sphères de la Terre : une symphonie qui se réinvente sans cesse.

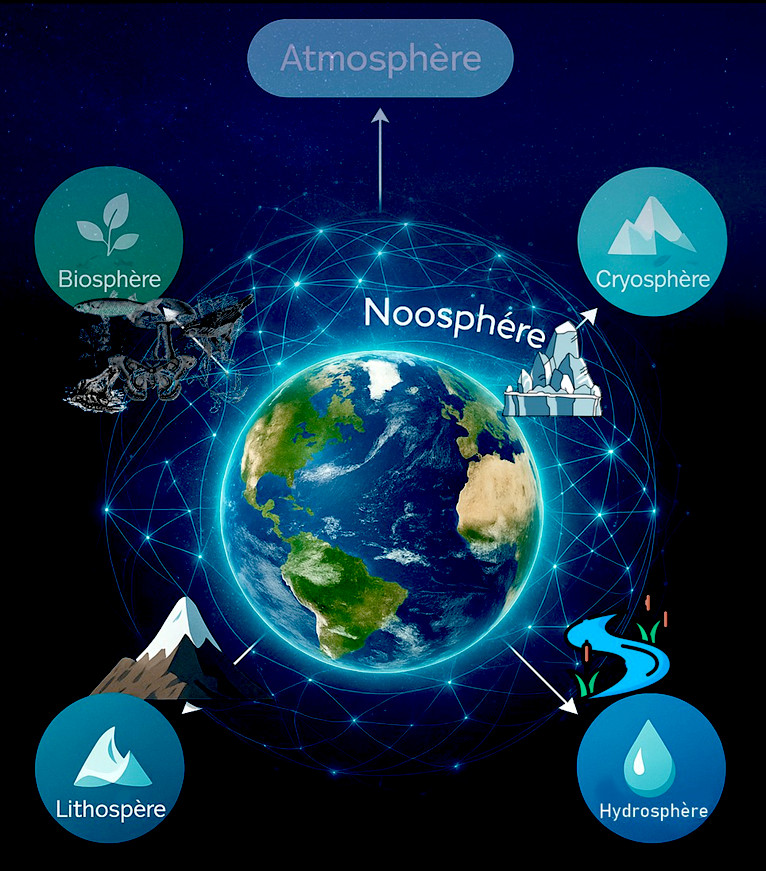

Atmosphère, biosphère, lithosphère, cryosphère, hydrosphère, noosphère : qui sont-elles et comment interagissent-elles pour façonner notre planète. © Cyrille Moyon

Chers lecteurs, vous pourriez croire que la Terre n'est un décor figé pour l'histoire de la vie, une scène fixe ou une toile de fond sur laquelle les événements se succèderaient.

Mais que nenni les amis, notre planète est tout sauf statique : imaginez-la plutôt comme une soupe cosmique, mijotée depuis 4,6 milliards d’années dans une marmite gravitationnelle, où chaque ingrédient — air, eau, glace, roche, vie, pensée — réagit, s’ajuste, explose parfois. Ce mélange respire, gronde, émet des borborygmes, se réchauffe, se couvre de givre, se gorge d’eau ou se vide de ses forêts. Elle vit d’interactions constantes entre six grands domaines qui la composent et l’animent : atmosphère, lithosphère, hydrosphère, cryosphère, biosphère… et cette dernière-née, insolente et créative, la noosphère.

Chacune de ses "sphères" a son identité, ses langages, ses rythmes. L’atmosphère change de pression et de température au gré des saisons et des courants. La lithosphère grince, casse et tremble sous l’action de la tectonique des plaques. L’hydrosphère transporte chaleur et nutriments. La cryosphère, silencieuse, fond ou s’étend, miroir glacé de nos déséquilibres. La biosphère, quant à elle, pulse de toute la diversité du vivant, minuscule ou titanesque. Et puis il y a la noosphère, ce champ immatériel de la pensée humaine, des réseaux, des idées et des choix. C’est elle, aujourd’hui, qui bouscule toutes les autres.

Mais soyons clairs. Rien n'est cloisonné, tout est en équilibre instable, un équilibre aussi délicat qu'un château de cartes secoué par un courant d'air… ou un pétrolier. Ces espaces à la fois conceptuels et bien réels dialoguent, parfois en harmonie, souvent dans le tumulte. Comprendre notre planète, c'est donc écouter cette symphonie des "sphères". C'est saisir qu'aucune note n'est anodine, qu'un faux pas dans la danse peut faire trembler l'ensemble, car l'équilibre n'est jamais donné, mais toujours négocié, bricolé, réajusté. Enfin, c'est admettre que l'humanité joue au sein de ce grand concert une partition désormais démesurée. Mais encore faudrait-il que nous en comprenions la portée et que nous acceptions de nous mettre au diapason des autres musiciens.

Chacun de ces espaces joue un rôle unique, mais ils sont tous connectés, comme les instruments d’un orchestre planétaire jouant une symphonie climatique, géologique et biologique.

Embarquez avec moi ! Nous partons explorer ce système fascinant. Un monde d’interactions permanentes où la moindre fausse note peut transformer l’harmonie en cacophonie.

1. L’atmosphère : le souffle de Gaïa

Nous avons déjà abordé son histoire, parlons désormais du rôle qu’elle a pour nous. C’est notre cocon gazeux. Un mélange de diazote, de dioxygène, de vapeur d’eau et d’un zeste de CO₂ qui nous permet de respirer, de voir des arcs-en-ciel, et d’éviter de finir carbonisés par les rayons cosmiques. Dans la mythologie grecque, on pourrait la voir comme Éther, le dieu de l’air pur qui flotte au-dessus du chaos.

Mais l’atmosphère n’est pas qu’un voile romantique. Elle est le théâtre d’échanges constants : elle absorbe l’eau de l’hydrosphère par évaporation, distribue l’humidité, renvoie une partie des rayons solaires dans l’espace (merci les nuages !), et piège également la chaleur grâce aux fameux gaz à effet de serre.

Quand un volcan se met à tousser ou éructer, l’atmosphère change de ton : refroidissement temporaire, troubles respiratoires et couchers de soleil surréalistes. Et quand la noosphère invente les moteurs thermiques et déforeste à tour de bras, c’est l’effet de serre qui grimpe en flèche, chauffant tout le monde… et faisant fondre nos glaciers.

Pensez un instant à l’atmosphère comme à un édredon douillet que vous ne cesseriez de remplir de plumes d’oie, de coton, de poils de laine (CO₂, méthane, protoxyde d’azote…). A force on finit par suer à grosses gouttes, et nous savons qu’en Thaïlande ce n’est pas qu’une métaphore. Vous éprouvez alors cette volonté de vous extraire pour profiter d’un air un peu moins chaud. Sur la Terre, sortir une jambe de dessous l’édredon, pour profiter d’une tiédeur bienvenue, reviendrait, à sortir hors de cette mince couche qui nous protège du vide spatial, de sa froideur et de son rayonnement solaire.

2. La biosphère : la grande fête du vivant

La biosphère c’est ce qui bouge, pousse, respire, mange, fait des câlins, ou fuit quand on s’approche trop. C’est la pulsation de vie ! Et la mort aussi…

Des fourmis coupeuses de feuilles, Costa-Rica 2012, ©Cyrille Moyon

Des bactéries microscopiques aux baleines bleues, des champignons discrets aux forêts exubérantes, des humains invasifs aux virus parasites, la biosphère est le théâtre vibrant de la vie. Elle est assimilable à la biodiversité dont vous ne cessez d’entendre parler désormais.

Elle danse sur les sols, nage dans les eaux, s’élève dans les airs et elle dépend d’absolument tout : de l’eau (hydrosphère), de l’air (atmosphère), d’un support solide (lithosphère), d’un climat tempéré (merci la cryosphère), et d’une certaine stabilité ou cyclicité de l’environnement pour s’y déployer pleinement.

Et la noosphère ? Elle en fait partie, elle l’admire, la nourrit… ou l’exploite, l’abime, la piétine.

Pourtant, la biosphère nous offre des cadeaux inestimables : l’oxygène des plantes, l’azote fixé par les bactéries, la beauté d’un récif corallien ou d’un vol d’oies sauvages, et même une part de sagesse… pour qui sait l’observer. Une part de sagesse car elle est aussi un miroir.

La biosphère est un indicateur que les humains devraient prendre au sérieux. Lorsqu’elle va mal, c’est que le système vacille. Quand les espèces s’éteignent, quand les forêts s’effacent, c’est le signe que l’orchestre déraille.

Les écosystèmes et la biodiversité qu’ils accueillent sont pourtant le témoignage d’une fête géante, où tout le monde a sa place, tout le monde y est invité. Pourtant, certains (suivez mon regard) renversent les tables, les verres, souillent les sols de leur merde, crient fort et consomment sans compter.

Le lendemain, au réveil, bonjour l’ambiance ! Nous voilà avec une gueule de bois pas possible, une gueule de bois planétaire, du fait des excès des plus gros buveurs, des plus excessifs, ceux qui ne pensent pas une seule seconde à nettoyer, juste à profiter.

Il est un temps où ils vous ont bien amusés, et puis un jour, l’adolescence est terminée. Ces comportements ne vous font plus rire et ceux-là même qui vous amusaient par leurs excès ont détruit tout ceux qui les entouraient ou se sont éloignés ou séparés de leurs proches, et vous réalisez alors que les écosystèmes sont en ruines, les sols stériles, les océans asphyxiés.

La fête pourrait pourtant s’allonger si les fêtards apprenaient à ranger, à partager, à danser sans écraser les autres. La biosphère nous murmure encore parfois : « la vie est résiliente, mais elle a besoin d’un peu d’amour et d’attention pour briller. »

3. La lithosphère : la vieille tortue qui porte le monde

La lithosphère, c’est notre sol, nos montagnes, nos fonds océaniques, le squelette externe de notre planète. Solide comme un roc, jusqu’au jour où elle décide de bouger (plaques tectoniques, séismes, volcans). Dans la mythologie hindoue, elle évoque Kurma, la tortue qui porte le monde, silencieuse mais fondamentale.

Lorsque les plaques tectoniques glissent et ébranlent le plancher des vaches ou que les volcans rugissent, cette lithosphère peut nous être fatale et ensevelir la vie sous des gravats ou des cendres voire tout brûler au passage des coulées de lave. Un seul volcan, comme le Pinatubo en 1991, peut cracher assez de particules pour voiler le ciel, refroidir la planète, détruire les récoltes et affamer les populations.

La lithosphère est une mémoire qui s’efface : ses roches sont des archives qui racontent l’histoire des continents, des climats passés, des mondes disparus, et qui s’estompent avec les effets du temps.

L’eau l’érode, la glace la polit, la noosphère la perce de mines et de tunnels. Souvenons-nous cependant qu’elle nourrit également la biosphère avec ses sols fertiles, ces interfaces vivantes issues de la combinaison des conditions physico-chimiques et de l’activité du vivant. Les sols sont des carrefours : la roche s’y mêle à l’eau, à l’air, au vivant. Ils nourrissent, abritent, filtrent, et peuvent même stocker du carbone en grande quantité si on leur laisse vivre leur vie.

4. La cryosphère : le système de clim’ de la planète

La cryosphère est la partie gelée de notre monde. Glaciers, banquises, neiges éternelles, permafrost : elle scintille là où règne le froid. Dans la mythologie nordique, elle serait Ymir, le géant de glace originel, né du givre et du feu. Scientifiquement, elle joue le rôle de climatiseur planétaire, régulant la température entre l’équateur qui reçoit continuellement un maximum d’ensoleillement et des pôles frigorifiés… et frigorifiques !

La cryosphère possède quelques super-pouvoirs :

- L’albédo : cette capacité à renvoyer la lumière du soleil, tel un miroir cosmique. Grâce à cette réflexion, les pôles peuvent maintenir un froid glacial malgré un ensoleillement important.

- Avec la zone équatoriale jouant le rôle de point chaud les pôles permettent l’existence d’un système de climatisation naturelle : chaud au centre, froid aux extrémités, et une circulation équilibrée des fluides (air et eau).

Mais voilà, avec l’augmentation de la température de l’atmosphère terrestre ce climatiseur planétaire surchauffe. Le permafrost dégèle, les calottes glaciaires fondent, l’eau douce se déverse dans l’océan salé, le niveau des mers grimpe, les courants marins se détraquent, les saisons déraillent, et les ours polaires regrettent le bon vieux temps. La biosphère tangue, et nous nous agitons… sur Instagram ou TikTok. C’est un révélateur des penchants exhibitionnistes et voyeuristes de notre époque !

Mais la cryosphère n’est pas qu’un réfrigérant. Elle est aussi une bibliothèque du climat, une capsule temporelle géante. Les glaces du Groenland et de l’Antarctique emprisonnent des bulles d’air vieilles de plusieurs centaines de milliers d’années : de véritables archives atmosphériques.

Prélèvement d'une carotte de glace au cours d'une expédition entre Vostok et Mirny en 1985 Jean-Robert PETIT / Fonds Lorius / CNRS Photothèque

On y lit les grandes respirations de la Terre, ses périodes chaudes et glaciaires, ses secrets oubliés… et parfois, des virus en sommeil qu’on préférerait laisser gelés.

5. L’hydrosphère : l’âme liquide de la Terre

Sans eau, pas de vie. L’hydrosphère, c’est la part liquide de notre planète : les océans, les mers, les rivières, les lacs, les nappes souterraines, les glaciers fondants, les nuages dans le ciel, la pluie sur les vitres et même la vapeur s’échappant de votre tasse de thé. Elle est partout, elle circule, elle relie. Elle irrigue la vie, modèle les reliefs, alimente les climats.

Mais attention, toute cette eau n’est pas à portée de main. Moins de 3 % de l’eau sur Terre est douce, et une grande partie est piégée dans les glaces ou inaccessible sous terre. L’eau potable, celle que nous buvons, que les forêts absorbent, que les cultures réclament, est une ressource rare, bien plus précieuse qu’elle n’en a l’air.

L’hydrosphère est un maillon-clé dans le dialogue des sphères :

- Elle érode la lithosphère, sculptant les montagnes et façonnant les vallées.

- Elle irrigue la biosphère, transportant nutriments et graines.

- Elle alimente l’atmosphère par évaporation, formant nuages et tempêtes.

- Elle reçoit les pleurs de la cryosphère, les glaces fondantes qui s’écoulent vers les océans.

Elle est à la fois mémoire (transportant les pires polluants d’un continent à un autre) et avenir, car sans elle, plus de climat, plus de cycle, plus de vie.

Mais nous, humains, avons déjà modifié le grand cycle naturel de l’eau. Nous la canalisons, la bloquons, la pompons, la privatisons. Barrages, détournements de fleuves, nappes phréatiques asséchées, zones mortes, océans remplis de plastiques en tous genres… Notre gestion de l’eau ressemble plus à une fuite en avant qu’à une danse harmonieuse.

Chaque rivière modifiée change le cours d’un écosystème. Chaque goutte polluée met des dizaines de minutes, des heures, des jours, des années à redevenir pure. À moins qu’une station d’épuration se trouve sur son passage et veuille bien accélérer le processus.

Pourtant, l’hydrosphère, la majeure partie du temps, reste patiente, fluide, résiliente. Mais il arrive qu’elle déborde : tsunamis, inondations, ouragans sont autant de rappels que cette amie de toujours a aussi son caractère. Elle donne la vie, mais peut aussi nous rappeler violemment qu’elle sait la reprendre.

Dans le monde qui vient ce sont les manques et les excès qui vont nous frapper. Des sécheresses suivies de pluies diluviennes, ou l’inverse. Il faudra de la recherche et de nouvelles solutions pour accompagner ces bouleversements.

6. La noosphère : l’esprit qui se cherche

Ah, la noosphère. Voilà plusieurs minutes que je vous bassine avec. Il s’agit d’un concept issu de Teilhard de Chardin (et de Vernadsky) désignant la sphère de la pensée humaine. C’est nous, notre culture, nos technologies, nos rêves et nos erreurs. Prométhée moderne, elle apporte le feu… et parfois l’incendie. La noosphère modifie tout : elle transforme la lithosphère en carrières, l’atmosphère en serre tropicale, l’hydrosphère en piscine privée, et la biosphère… en souvenir.

Elle fait fondre la cryosphère tout en pleurant les ours sur Instagram. Mais elle peut aussi inventer des transitions écologiques, des capteurs de CO₂, des récifs artificiels, des énergies renouvelables, de l’agriculture régénératrice. Cette sphère est ambivalente, elle possède le pouvoir de détruire comme celui de guérir. Malheureusement pour nous, cette pensée collective de l’humanité s’est mise en tête de mener une lutte au vivant pour accroitre son expansion et ses possessions et par une succession de hasards et de nécessités elle est en train de gagner cette guerre qu’elle a décidé de mener unilatéralement !

Imaginez la noosphère comme un adolescent armé d’un smartphone, un compte TikTok en surchauffe, et un accès illimité au grand bazar de l’univers. Cet ado filme tout : il zoome sur un coucher de soleil époustouflant, capture le vol gracieux d’un aigle, mais aussi – hélas – le moment où il fait exploser un nid de fourmis avec un pétard ou brûle une brindille juste pour voir "ce que ça fait". Il poste ses vidéos en ligne, et là, c’est le chaos : certains applaudissent ses éclats de génie ("Wow, ce montage sur la galaxie est incroyable !"), d’autres s’indignent devant sa cruauté ("Qui fait ça à une pauvre coccinelle ?"). Dans ses clips, on trouve tout : la barbarie d’une forêt rasée pour un centre commercial, la bêtise d’un océan rempli de plastique, mais aussi des éclairs de lucidité – une ode à la beauté d’un récif corallien, une équation qui décrypte les étoiles, une marche pour sauver les abeilles.

Comme tout ado, la noosphère est un paradoxe ambulant. Elle est capable de prouesses : inventer des panneaux solaires, écrire des poèmes qui font pleurer, ou rêver de voyages interstellaires. Mais elle trébuche souvent, trop occupée à courir après les "likes" de la croissance économique ou les frissons de la domination. Pourtant, au fond de ses stories, on sent poindre autre chose : une prise de conscience. Cet ado commence à voir la beauté fragile du monde – les murmures d’une forêt, le chant d’une baleine, la danse des aurores boréales. Il se rend compte que faire la guerre au vivant, c’est se tirer une balle dans le pied. Et s’il grandissait ? S’il troquait ses farces destructrices pour une caméra qui filme la vie pour la protéger ? La noosphère a un potentiel immense… à condition de mûrir avant que le monde ne lui claque la porte au nez.

Une planète, une partition : jouons collectif, osons l’entraide !

Ces six sphères ne sont pas des entités isolées : elles forment un tissu vivant, une architecture mouvante, une danse cosmique où chaque pas en entraîne un autre, elles s’écoutent, se répondent, se bouleversent.

Une éruption volcanique peut assombrir le ciel, teinter la couleur des nuages, refroidir la planète, bousculer les écosystèmes, en affectant la croissance des plantes et en affamant des populations, forçant alors l’humanité à repenser ses priorités.

Parfois, une simple idée, surgie dans la noosphère, peut conduire à transformer notre atmosphère et bouleverser la biosphère entière. En effet, des humains peuvent décider de brûler du charbon, du pétrole, ces réminiscences de journées ensoleillées passées, et réchauffer ainsi l’atmosphère, entraînant la fonte de la cryosphère et la libération du méthane prisonnier du permafrost, modifiant à son tour la composition de notre atmosphère. Mais ils peuvent également décider de replanter une mangrove (noosphère) qui va purifier l’eau (hydrosphère), abriter des poissons (biosphère), freiner l’érosion du trait côtier (lithosphère).

Tout est lié.

Dans ce grand théâtre d’interactions, seule la noosphère est capable de prendre conscience de l’ensemble. C’est elle qui peut protéger, ou précipiter, l’équilibre fragile de notre monde, qui peut choisir entre harmonie ou cacophonie.

Et si la clé résidait dans l’entraide ? Kropotkine nous le murmurait déjà au XIXe siècle : dans la nature, c’est la coopération — plus que la compétition — qui assure la survie. Pablo Servigne l’a rappelé à notre siècle inquiet : face aux défis immenses, nous ne nous en sortirons qu’en tissant des liens. La Terre elle-même nous montre la voie : les sphères s’épaulent, s’ajustent, se répondent.

Alors, toi, simple terrien de passage, homme ou femme, enfant curieux, lycéen rêveur, retraité apaisé, souviens-toi : la Terre n’est pas qu’un simple caillou flottant dans l’espace. C’est un organisme complexe, un réseau vibrant, un orchestre en perpétuelle métamorphose, délicat, qui alterne entre symphonie et opéras tragiques, dont nous sommes à la fois les musiciens, … et les auditeurs.

Regarder l’horizon ! Plonger son regard vers l’inconnu. Que peut y voir cette femme ?

Plage de Jaco, Costa-Rica 2012, ©Cyrille Moyon

Oh, toi ! Oui, c’est à toi que je m’adresse. Pourquoi ne jouerais-tu pas ta note avec soin ? Planter une graine, éteindre une lumière, ralentir, écouter un ruisseau, résister à la précipitation du monde, partager une idée.

Chaque instrumentiste compte, chaque note compte !

Et si, en s’inspirant de l’entraide qui pulse dans la nature, nous réinventions la symphonie ?

Cycle 1 : La Terre, une oasis dans l’espace

Article 2

L'histoire secrète de l'atmosphère.

Bangkok de nuit par temps orageux, vue de la Station Spatiale Internationale. On peut voir la fine couche qui entoure notre belle planète, une fine frontière nous séparant du vide spatiale. Crédit Image : NASA Photo ID ISS067-E-370728 (retouchée)

L’atmosphère terrestre : chronique d’une évolution mouvementée

Si la Terre avait eu un journal intime, ses premières pages auraient pu être écrites par un poète nordique. Imaginez un monde né du feu et de la glace, comme dans le mythe d’Ymir.

Dans les brumes originelles du Ginnungagap, le géant primordial naquit du choc brutal entre les flammes dévorantes de Muspellheim et les glaces tranchantes de Niflheim. Son corps, démembré par les dieux, devint le matériau brut de la création : sa chair façonna la terre, son sang les océans, ses os les montagnes, et son crâne la voûte céleste. Une genèse violente, où la destruction n’était pas une fin, mais l’émergence d’un nouveau monde.

Ce mythe trouve un étrange écho dans les origines de notre univers, du Big Bang au fracas initial de la nébuleuse solaire, accouchant d’un système en formation. La Terre, dans son tumulte primordial, façonnait déjà sa propre atmosphère, témoin et actrice de cette genèse brutale et incandescente.

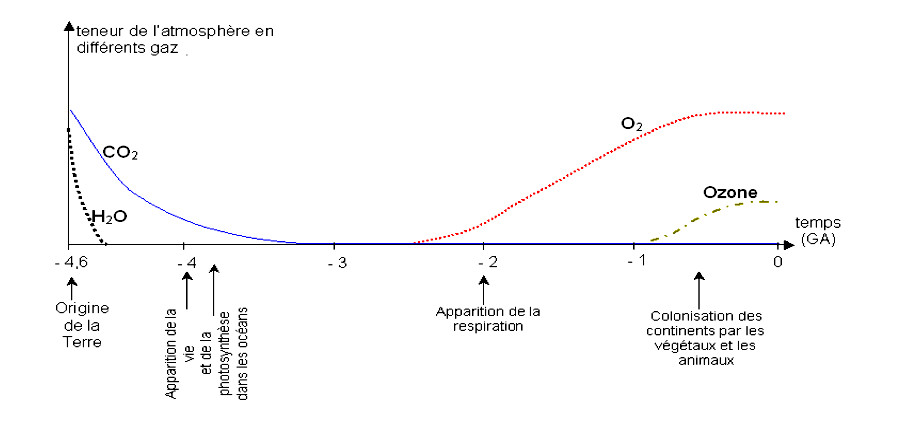

Acte I : L’enfer primordial (il y a 4,6 milliards d’années)

L’atmosphère originelle de la Terre, née durant l’Hadéen (du nom d’Hadès, dieu des Enfers dans la mythologie grecque), n’a rien d’accueillant. Composée essentiellement d’hydrogène et d’hélium, elle ressemble à celle du Soleil. Problème : ces éléments légers ne font pas le poids face aux caprices du vent solaire et aux colères volcaniques. Résultat : cette première enveloppe gazeuse est balayée en un temps géologique record, laissant place à un environnement où le chaos règne en maître.

La Terre, qui n’a pas dit son dernier mot, en forge une deuxième, cette fois-ci à grand renfort de dégazages volcaniques. Mais au menu, pas d’oxygène respirable. Seulement une belle soupe toxique : dioxyde de carbone (CO₂), vapeur d’eau (H₂O), méthane (CH₄), ammoniac (NH₃), et une pincée d’acide sulfurique (H₂SO₄) pour corser l’ambiance. Une atmosphère irrespirable aujourd’hui, mais un formidable terreau chimique pour la suite des événements.

Acte II : L’ère des cyanobactéries et le grand suicide collectif.

Il y a environ 3,8 milliards d’années, de petites bactéries photophiles, les cyanobactéries, acquièrent une nouvelle capacité : la photosynthèse. Plutôt que de simplement absorber et user de briques élémentaires à proximité pour survivre dans la soupe chimique ambiante, elles peuvent désormais exploiter la lumière du Soleil pour transformer le CO₂ et l’eau en sucres, produisant au passage un sous-produit un peu gênant pour elles : le dioxygène (O₂).

Si aujourd’hui nous sommes redevables à ce gaz vital, à l’époque il s’agit d’un véritable poison pour la plupart des organismes anaérobies, qui n’avaient rien demandé à personne. Résultat : un carnage écologique digne d’un film catastrophe hollywoodien. Le dioxygène envahit lentement les océans puis l’atmosphère et précipite la disparition massive des organismes incapables de s’y adapter. On parle d’ailleurs de la Grande Oxydation (il y a environ 2,4 milliards d’années), un des premiers grands bouleversements biologiques de l’histoire terrestre. L’ironie du sort ? Ce sont ces mêmes cyanobactéries qui ont contribué à leur propre malheur en empoisonnant progressivement leur environnement. Elles ne le savaient pas encore mais elles venaient pour nombre d'entre elles de se petit-suicider !

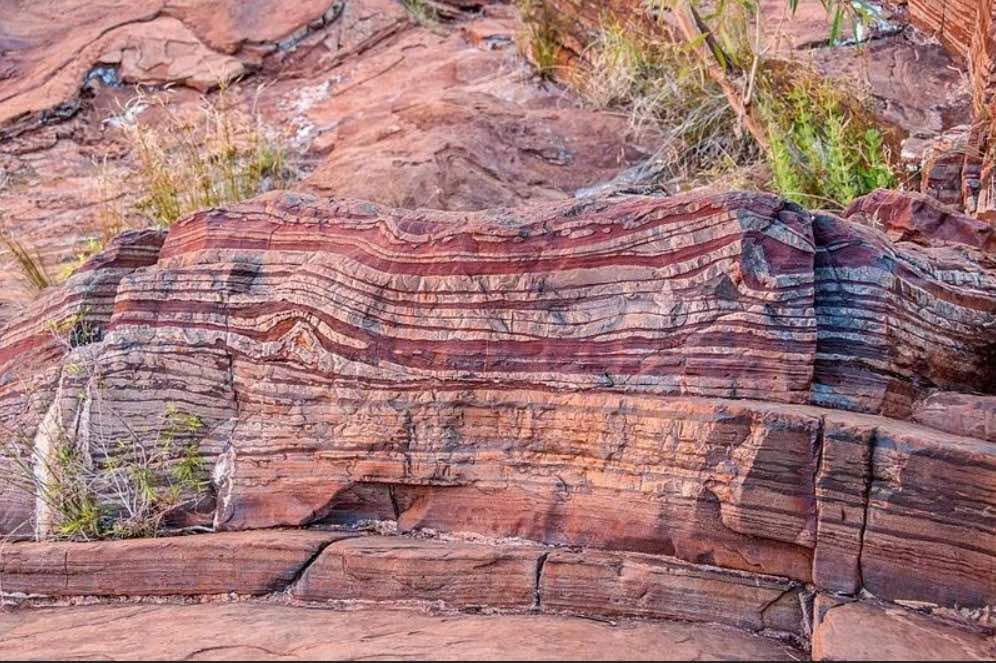

Acte III : La mise en place d’une atmosphère moderne

Une fois la crise oxygénée passée, la Terre entre dans une phase de stabilisation. L’oxygène s’est tout d’abord fixé sur d’énormes quantités de fer alors présentes dans les océans, formant des dépôts, aujourd’hui gisements, de fer rubanés, ces roches riches en oxyde de fer qui témoignent encore aujourd’hui de ce cataclysme invisible. Une fois le fer saturé, l’oxygène peut dès lors s’accumuler dans l’atmosphère.

Formations de fer en bandes (BIF)

Les formations (BIF) sont des unités distinctes de roches sédimentaires composé de couches alternées de minerai riche en fer minéraux, principalement hématite et magnétite, et des minéraux riches en silice comme chert or quartz. Le nom « banded » vient de l'alternance de bandes de différentes compositions, créant une apparence superposée. Les BIF contiennent souvent également d'autres minéraux tels que des carbonates et des sulfures.

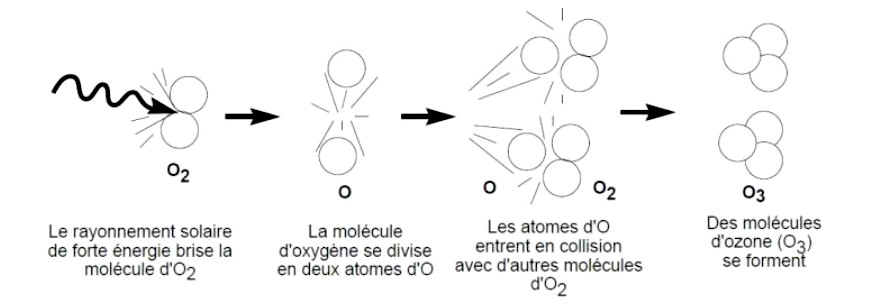

À partir de ce moment, petit bonus, l’accumulation de dioxygène dans l’atmosphère va permettre la formation de la couche d’ozone (O₃) sous l’action du rayonnement solaire. Cette fine couche va alors jouer un rôle similaire à celui d'une crème solaire planétaire, protégeant la Terre, et plus particulièrement la surface des continents, des UV mortels.

Avec ce bouclier en place, la vie peut enfin sortir la tête de l’eau et se déployer sur les continents, donnant naissance à l’explosion du Cambrien (il y a 541 millions d’années) et à la diversification des formes de vie.